· Mandantenakquise

Barrierefreiheit für die Kanzlei-Website

von Ann-Kathrin Gräfe, Berlin, dot.berlin

| Für viele Kanzleien war digitale Barrierefreiheit lange kein Thema. Doch seit dem 18.6.25 müssen Anbieter von Produkten und Dienstleistungen ihre Website barrierefrei gestalten, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen (§ 1 Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)). Pluspunkt: Ein barrierefreier Web-Auftritt verbessert das Ranking bei Google. Wir verraten, wie Sie die Hürden auf Ihrer Website abbauen. |

Wann Ihre Website barrierefrei sein muss

Wenn Sie ein gewerblicher Anbieter sind, der digitale Produkte und Dienstleistungen an B2C-Kunden verkauft oder solche anbietet, muss Ihre Website nach § 1 Abs. 2, Abs. 3 BFSG barrierefrei sein. Prüfen Sie den Anwendungsbereich genau, wenn Sie auf Ihrer Website Kontakt- oder Terminformulare anbieten.

Ausgenommen sind kleine Unternehmen, wenn sie weniger als zehn Personen beschäftigen und eine Umsatz- und Bilanzsumme von max. 2 Mio. EUR aufweisen (§ 3 Abs. 3 BFSG).

Barrierefreiheit ‒ mehr als ein Begriff aus dem öffentlichen Raum

Wir verbinden den Begriff Barrierefreiheit meist mit dem öffentlichen Raum. Ob Straßenüberquerungen, Fußgängerzonen oder Bahnsteige ‒ Menschen mit Behinderung sollen ihr Ziel genauso erreichen können, wie Menschen ohne Behinderung. Übertragen lässt sich dieser Gedanke auch auf das Internet. Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Beeinträchtigung, darunter acht Millionen mit einer Schwerbehinderung. Wenn Websites technisch oder sprachlich nicht zugänglich sind, werden diese Personengruppen faktisch ausgeschlossen ‒ auch von juristischen Dienstleistungen.

Eine Untersuchung der gemeinnützigen Organisation WebAIM aus diesem Jahr zeigt: 95 % der analysierten Websites enthalten Barrieren. Und das, obwohl gerade das Internet für viele Menschen mit Einschränkungen die wichtigste Schnittstelle zur Welt darstellt. Wenn Sie hier ein bewusst niedrigschwelliges Angebot schaffen, setzen Sie ein starkes Zeichen und erhöhen nebenbei Ihre eigene Reichweite.

Mit den richtigen Maßnahmen neue Mandanten gewinnen

Wer eine nicht barrierefreie Website betreibt, schließt von vornherein viele Menschen von der Nutzung aus. Das betrifft nicht nur lebenslange Behinderungen, sondern auch vorübergehende Beeinträchtigungen, z. B. grelles Sonnenlicht, eine gebrochene Maushand oder eine verlorene Lesebrille. Jeder Mensch sieht sich einmal mit einer Barriere konfrontiert, die den Zugang zu einer Website schwierig macht. Zu den wachstumsstärksten Gruppen im Internet gehören außerdem die sog. Silversurfer ‒ also Nutzer über 60 Jahre. Berücksichtigen Sie für diese relevanten Mandanten auf Ihrer Website, dass im Alter Sehvermögen, motorische Fähigkeiten o. Ä. nachlassen.

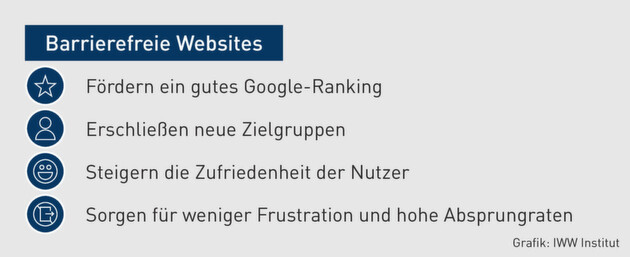

Unterschätzen Sie nicht die Auswirkungen einer barrierefrei gestalteten Website auf das Google-Ranking. Zwar gehört die Barrierefreiheit (bisher) nicht zu den direkten Rankingfaktoren. Allerdings legt Google großen Wert auf Nutzerfreundlichkeit. Barrierefreie Websites bieten ein besseres Surf-Erlebnis. Das schlägt sich in einer längeren Verweildauer, geringeren Absprungraten und einer besseren Platzierung in den Suchergebnissen nieder. Google formuliert dazu als ersten Grundsatz der eigenen Unternehmensphilosophie: „Focus on the user and all else will follow.“ (Konzentriere dich auf den Nutzer, dann kommt alles andere von selbst.)

Fünf praxisnahe Tipps für mehr Barrierefreiheit

Was können Sie in Ihrer Kanzlei konkret tun, um Ihre Website barrierefrei(er) zu gestalten? Die folgenden fünf Ansatzpunkte lassen sich leicht umsetzen und zeigen eine hohe Wirkung.

1. Klare Struktur und zugängliche Inhalte

Eine übersichtliche Struktur und leicht erfassbare Inhalte sorgen dafür, dass sich Besucher Ihrer Website auf Anhieb zurechtfinden. Das fängt bereits bei der Internetadresse an: Je aussagekräftiger sie ist, desto besser erkennen Nutzer, ob sie an der richtigen Stelle gelandet sind. Eine Adresse wie www.familienrecht.hamburg enthält mit Branche und Standort wichtige Informationen, bleibt aber trotzdem angenehm kurz. Neben .hamburg gibt es weitere Endungen, die auf dem Namen einer Stadt oder Region enden, wie .berlin.

Die Website punktet mit einer übersichtlichen Navigation, die mit wenigen Menüpunkten auskommt. Unterseiten sollten möglichst gleich aufgebaut sein und einer logischen Struktur folgen. Hilfreich ist ein kurzer Einstiegstext, der erklärt, was Besucher auf der Website erwartet ‒ beispielsweise: „Sie suchen anwaltliche Unterstützung im Familienrecht? Bei uns finden Sie schnelle Hilfe zu Themen wie Scheidung, Unterhalt, oder Umgangsrecht.“ Bilder sind eine sinnvolle Ergänzung, weil sie längere Texte auflockern und das Auge vor Ermüdung bewahren. Aber Achtung: Für Nutzer einer Vorlese-Software ist es besser, wenn zusammenhängende Texte nicht unterbrochen werden.

2. Einfache Sprache statt Juristendeutsch

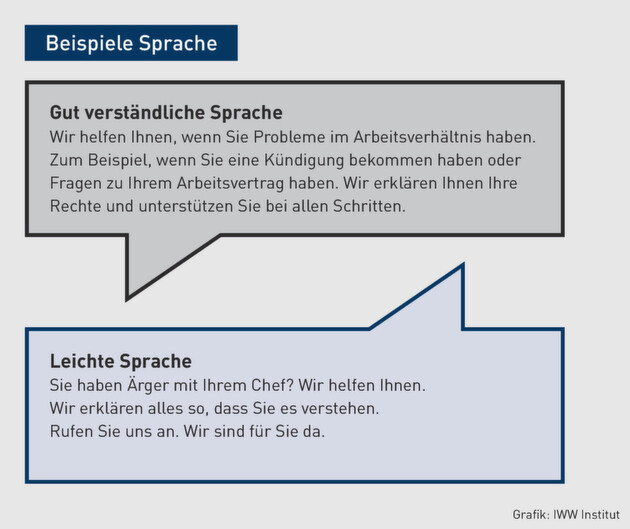

Juristische Fachsprache ist für Laien eine Herausforderung. Um sicherzustellen, dass alle Mandanten mit den Inhalten Ihrer Website zurechtkommen, sollten Sie auf leicht verdauliche Texte und gängige Begriffe setzen. Sollten Sie unsicher sein, wie verständlich Ihre Texte sind, hilft der sog. Flesch Reading Ease (fleschindex.de). Dieser Lesbarkeitsindex misst die Verständlichkeit von Texten und berechnet dafür einen Wert zwischen 0 und 100, wobei höhere Werte eine leichter verständliche Sprache anzeigen. Sie sollten mindestens eine Punktzahl zwischen 60 und 70 erreichen.

Wer darüber hinaus auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen erreichen möchte, sollte sich mit dem Konzept der „leichten Sprache“ vertraut machen. Dabei handelt es sich um eine speziell geregelte Sprache, die auf besonders leichte Verständlichkeit abzielt. Infos und Richtlinien bietet das Netzwerk leichte Sprache unter netzwerk-leichte-sprache.de.

3. Große Schrift und hohe Kontraste

Sie haben einen Faible für geschwungene Schriften? Im Sinne der Barrierefreiheit sollten Sie lieber auf schlichte, gut lesbare Schriften setzen und auf verspielte Typografien verzichten. Außerdem sollte die gewählte Schrift ausreichend groß sein. Eine wichtige Rolle spielt auch der Zeilenabstand, der weder zu eng noch zu weit sein sollte. Empfehlungen rund um barrierefreie Schriften finden Sie unter netz-barrierefrei.de.

Selbst bei einer kleineren Schrift erhöht sich die Lesbarkeit, wenn sie in einem guten Kontrast zum Hintergrund steht. Den höchsten Kontrast bietet schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Aber auch darunter gibt es viele gut funktionierende Abstufungen. Hohe Kontraste erleichtern übrigens auch den Besuch der Website mit dem Smartphone, etwa bei direkter Sonneneinstrahlung im Freien. Daher: besser keine rote Schrift auf grauem Hintergrund.

4. Alternative Texte für Bilder

Sehbehinderte Menschen sind darauf angewiesen, dass die Bilder Ihrer Website mit sog. Alternativtexten (kurz: Alt-Text) versehen sind. Weil Vorlese-Software nicht wirklich sehen kann, braucht sie den Alt-Text, um ihren Nutzern visuelle Inhalte zugänglich zu machen. Gleichzeitig ist der Alt-Text die wohl bekannteste Schnittstelle zwischen Barrierefreiheit und SEO. Er wird nämlich auch verwendet, damit Suchmaschinen-Crawler Bildinhalte zuordnen können, um in der Google-Bildersuche gut zu ranken.

Einem Bild den Alt-Text hinzuzufügen, ist kaum mit Aufwand verbunden. Sie können in jedem Content-Management-System das entsprechende Feld bei den Bildangaben ausfüllen. Ein Alt-Text für ein Teamfoto könnte zum Beispiel lauten: „Das Team der Kanzlei Müller & Partner: Drei Anwälte stehen vor dem Kanzleigebäude und lächeln in die Kamera.“ Übrigens: Falls die Bilder Ihrer Website einmal nicht geladen werden können ‒ z. B. weil die Internetverbindung schwach ist ‒ werden stattdessen die Alt-Texte angezeigt. So bleiben die Informationen erhalten.

5. Videos? Gerne, aber bitte mit Untertiteln!

Sie nutzen Videos zur Mandanteninformation oder Kanzleivorstellung? Sehr gut, denn Videos erhöhen die Verweildauer und sind damit gut für das Google-Ranking. Für mehr Barrierefreiheit sollten Sie dazu aber auch eine Textversion anbieten, damit auch Nutzer mit akustischen Einschränkungen davon profitieren. Eine gängige Variante sind Untertitel innerhalb des Videos, die Plattformen wie YouTube einfach selbst generieren können.

Natürlich ist es auch möglich, die Untertitel selbst zu erstellen. Es gibt verschiedene Tools im Internet, die dabei helfen. Die Untertitel sollten alles beinhalten, was im Video zu hören ist und Bedeutung hat. Dazu gehört nicht nur, was die Personen darin sagen, sondern z. B. auch wichtige Geräusche oder Hintergrundmusik. Nützlich kann auch eine ergänzende Beschreibung des Videoinhalts sein ‒ dann müssen Ihre Mandanten das Video gar nicht erst abspielen. Diese Maßnahme lässt sich wirklich leicht umsetzen: Sie können die Beschreibung zum Beispiel einfach in eine Infobox unter das Video packen.

Zum Schluss: der Praxistest

Nach der Umsetzung aller Maßnahmen empfiehlt sich ein Praxistest. Tools wie Google Lighthouse überprüfen automatisiert die Qualität von Websites und geben gezielte Verbesserungsvorschläge. Noch wertvoller ist jedoch das Feedback von Menschen, die tatsächlich auf barrierefreie Angebote angewiesen sind. Ihre Rückmeldungen helfen, auch versteckte Hürden zu identifizieren und zu beseitigen.

Weiterführende Hinweise

- Mit SEO zu mehr (Wunsch-)Mandanten, AK 25, 67

- Usability der Kanzleiwebsite: 5 Tipps für entscheidend mehr Nutzerfreundlichkeit, AK 22, 29

- Strategien, wie Sie im digitalen Zeitalter im Netz erfolgreich neue Mandanten gewinnen, AK 25, 64

- KI im Marketing: So bringen Sie Ihre Kanzlei nach vorn, AK 25, 23

- Mit Mandanteninformationen überzeugen AK 22, 102