· Fachbeitrag · Projektmanagement

Integrierte Projektabwicklung (IPA) in der Praxis: Wie läuft’s wirklich mit dem Konstrukt?

von Dipl.-Ing. Gunnar Schuchhardt (Bauingenieurwesen) IPA-Berater und Coach; Gründer der Beratungsgesellschaft Condots

| Seit 2018 wird in Deutschland mit der IPA ein neues Projektabwicklungsmodell für Bauvorhaben angewandt. Der Autor hat eines der ersten ‒ vollumfänglich nach IPA umgesetzten ‒ Projekte für den Pharmariesen Bayer (SOL-1; Investition: 275 Mio. Euro, Projektlaufzeit: 2019 bis 2024) über den gesamten Projektlebenszyklus begleitet und betreut inzwischen zwei weitere Projekte. Für PBP beleuchtet er den aktuellen Stand von IPA zwischen Innovationsanspruch und Vergaberealität. Und er benennt, was Planungs- und Projektsteuerungsbüros aus den ersten Projekten lernen können. |

Warum alle über IPA reden

Integrierte Projektabwicklung (IPA) gilt als Antwort auf die steigende Komplexität heutiger Bauprojekte. Der Ansatz kombiniert gemeinsame Ziele, ein Mehrparteienvertragsmodell, transparente Kostenmechanismen und interdisziplinär kollaborativ agierende Teams. Auch PBP hatte in der Vergangenheit mehrfach über die Grundsätze berichtet. Die Zahl der laufenden IPA-Projekte wächst kontinuierlich.

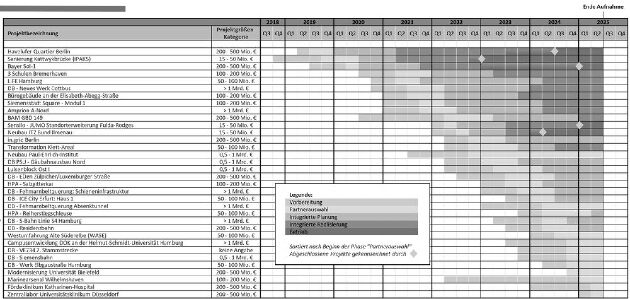

Die nachfolgende Abbildung (Quelle: https://ipa-zentrum.de/wp-content/uploads/2025/07/2025-IPA-Report.pdf, Seite 10) gibt einen aktuellen Überblick über abgeschlossene, laufende und in Vorbereitung befindliche IPA-Vorhaben in Deutschland. Sie verdeutlicht, dass IPA inzwischen in mehreren Sektoren, vor allem bei Großprojekten der öffentlichen Hand, ankommt.

Erste Projekte ‒ sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor ‒ sind inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Die Methode verlässt damit ihre Pilotphase und etabliert sich als ernstzunehmende Ergänzung zu konventionellen Abwicklungsmodellen.

PRAXISTIPPS | Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, sollten Sie

|

IPA im Markt: Bewerber-Resonanz ist noch begrenzt

Obwohl IPA zunehmend Aufmerksamkeit erhält, bleibt die Bewerberzahl in vielen Verfahren gering. Dieses verdeutlicht auch der erste Prüfbericht des Bundesrechnungshofs vom 21.01.2025. Einige öffentliche Ausschreibungen erhielten lediglich ein bis zwei Angebote ‒ ein klares Zeichen dafür, dass der Markt noch nicht ausreichend vorbereitet ist. Die Ursachen dürften hier vielfältig sein: ein noch unzureichendes Verständnis von IPA, die Komplexität des Zielkostenmodells, Unsicherheit gegenüber dem Mehrparteienvertrag oder auch die aktuell ohnehin angespannte Ressourcenlage bei den Planungsbüros und Baufirmen.

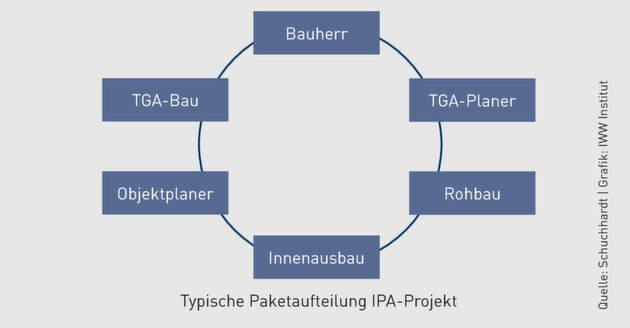

Ein weiterer ‒ oft übersehener ‒ Faktor ist die Berücksichtigung des Mittelstands. Viele IPA-Vergabepakete werden aktuell sehr groß zugeschnitten, sodass klassische mittelständische Planungs- und Ausführungsunternehmen kaum direkt teilnehmen können. Dabei zeigt die Erfahrung aus den IPA-Projekten: Gerade mittelständische Unternehmen mit ihrer eigenen tiefen Wertschöpfungskette bringen die praktische Umsetzungskraft mit, die IPA-Teams erfolgreich macht.

Damit IPA im Wettbewerb funktioniert, braucht es vorallem zwei Dinge: eine frühzeitige, transparente Kommunikation und eine Paketaufteilung, die den Mittelstand ein- und nicht ausschließt. Beide Aspekte entscheiden maßgeblich darüber, ob IPA ein Nischenmodell für komplexe Großprojekte bleibt oder zukünftig eine breite Marktdurchdringung erreicht.

PRAXISTIPPS | Planungs- und Projektsteuerungsbüros, die konkret an Projekten teilnehmen möchten, sollten folgende Punkte angehen:

|

Was sich mit IPA für Planungs-/Projektsteuerungsbüros ändert

Für Planungs- und Projektsteuerungsbüros bedeutet IPA vor allem eine Weiterentwicklung der eigenen Rolle: Neben die bewährte Fachverantwortung tritt die gemeinsame Gesamtverantwortung im integrierten Team ‒ und genau darin liegt der Schlüssel zum Projekterfolg. Erfahrungen aus dem IPA Projekt SOL-1 sowie aus aktuellen IPA-Projekten zeigen: Teams, die früh Verantwortung teilen, kollaborativ arbeiten und aktiv im Projekt gestalten, werden zu Motoren des Projekterfolgs.

Für Generalplaner ist dieser Schritt oft leichter: Sie sind es gewohnt, Fachdisziplinen zu koordinieren, Abhängigkeiten zu managen und Entscheidungen vorzubereiten. Für Fachplaner hingegen ist der Einstieg anspruchsvoller. Sie müssen ihre Rolle erweitern ‒ hin zur aktiven Mitgestaltung im interdisziplinären IPA-Team. Das erfordert methodisches Verständnis, Integrationsfähigkeit und häufig auch ein gezieltes Coaching.

Besonders herausfordernd ist IPA für Projektsteuerungsbüros. Ihre klassische Rolle als „Bauherrenvertretung“ genügt im IPA-Kontext nicht mehr. Statt einseitig im Auftrag des Bauherrn zu agieren, müssen sie im allparteilichen Sinne für das gesamte IPA-Team denken und das „Steuern“ vorbereiten. Aktuell haben sich in IPA-Projekten sogenannte IPA-Managementleistungen und IPA-Manager herausgebildet. Dies verbinden die traditionellen Projektsteuerungsaufgaben mit der integrativen Arbeitsmethodik und agieren hier als Unterstützungsfunktion des Projekt-Management-Teams (PMT), bestehend aus den Projektleitern der IPA-Partner. Das aktuelle Positionspapier des DVP (Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e. V.) zum Projektmanagement greift diesen Rollenwandel erstmals gut auf (www.iww.de/s14779).

Somit bricht IPA traditionelle Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Phasenmodelle (HOAI, AHO) auf und führt zu einem neuen Denken, einer neuen Haltung im Bau- und Planungsprozess.

Abgewickelte IPA-Projekte wie SOL-1 zeigen: Wenn die Zusammenarbeit offen, ehrlich und „best for project“ gelebt wird, entsteht ein neues Rollenverständnis fast automatisch. Integratives Handeln, Mitdenken über das eigene Gewerk hinaus und gemeinsames Entscheiden werden selbstverständlich, sobald das Team ein Umfeld aus Transparenz und Vertrauen erhält.

Auffällig ist, dass gerade jüngere Mitarbeitende in IPA-Projekten besonders schnell in diese Arbeitsweise hineinwachsen. Die klare Kundenperspektive, die Einbindung in echte Gesamtverantwortung und das Denken über Fachgrenzen hinweg bieten ein Entwicklungspotenzial, das klassische HOAI-Strukturen selten ermöglichen. Viele junge Planer erleben IPA als Chance, früh Verantwortung zu übernehmen und eigene Fähigkeiten sichtbar weiterzuentwickeln. Für Planungs- und Projektsteuerungsbüros eröffnet sich so ein neues Feld: IPA wird zum attraktiven Lern- und Arbeitsumfeld, das Nachwuchs bindet, Kompetenzen stärkt und Teams langfristig professionalisiert.

PRAXISTIPPS | Folgende Punkte führen zu einer erfolgreichen IPA-Vorbereitung in Planungs-/Projektsteuerungsbüros:

|

Methoden, die IPA tragen: BIM, Lean und Co-Location

In nahezu allen bisherigen IPA-Projekten hat sich gezeigt, dass drei methodische Bausteine für den Projekterfolg entscheidend sind: BIM, Lean und Co-Location. Sie sind weniger technische Werkzeuge als vielmehr integrative Prinzipien, die die Arbeitsweise eines IPA-Teams prägen. Erst im Zusammenspiel entfalten sie ihre volle Wirkung ‒ und schaffen genau das Umfeld, das ein interdisziplinäres Team benötigt, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen und komplexe Aufgaben zu lösen.

BIM, Lean und Co-Location sind damit keine optionalen Werkzeuge, sondern integrale Bestandteile einer funktionierenden IPA-Kultur. Sie bilden ein Dreieck aus digitaler Klarheit, prozessualer Verlässlichkeit und sozialer Integration ‒ und schaffen genau den Rahmen, den komplexe Projekte benötigen.

- BIM bildet die digitale Integrationsarchitektur eines IPA-Projekts. Während im klassischen Projektverlauf häufig unverbundene Fachmodelle existieren, erfordert IPA klar definierte Modellstrukturen, abgestimmte Modellverantwortlichkeiten und eine durchgängige Datenlogik. Erste Projekte wie SOL-1, das IPA-Projekt des Bundes BAM, aber auch weitere Projekte zeigen deutlich, wie ein durchsetzungsfähiger Closed-BIM-Ansatz für Geschwindigkeit, Transparenz und Stabilität sorgt. Die Fähigkeit der Objektplaner, ein gemeinsames Koordinationsmodell aufzubauen und Fachplanermodelle strukturiert einzubinden, wird hier zur zentralen Systemführungsaufgabe. Für viele Fachplanungsbüros bedeutet das eine deutliche Professionalisierung ihrer Modellierungs- und Abstimmungsprozesse ‒ insbesondere in der Kommunikation mit Nutzern, Betreibern und ausführenden Firmen.

- Lean wirkt im IPA-Kontext nicht bloß als Methode, sondern zusätzlich als grundlegende Haltung. Das Last-Planner-System schafft eine gemeinsame Arbeitslogik und klare Commitments. Doch entscheidender sind die Prinzipien dahinter: Fokus auf Wertschöpfung, konsequente Kundenorientierung und kontinuierliche Verbesserung. In IPA-Projekten zeigt sich, dass Lean gerade in der Planung enorme Hebel freisetzt: Entscheidungsstaus werden früher sichtbar, Abhängigkeiten klarer dokumentiert und Engpässe strukturiert aufgelöst. Lean macht aus individuellen Arbeitsweisen eine kollektive Prozesskompetenz ‒ eine Fähigkeit, die klassische Projektstrukturen kaum hervorbringen.

- Die Co-Location, d. h. ein gemeinsames Projektbüro aller IPA-Partner ab der Planungsphase am Projektstandort, bildet den Knotenpunkt integrierter Zusammenarbeit. Wenn Planung, Bauherrnteam und Ausführende so räumlich zusammenrücken, erreicht das Projekt eine andere Taktung: Entscheidungen entstehen schneller, Missverständnisse werden früh erkannt, und Informationen fließen direkt statt über E-Mail-Schleifen. Die physische Nähe schafft ein gemeinsames Projektgefühl ‒ und macht Themen sichtbar, bevor sie zu Problemen werden. In der Praxis entsteht hier eine eigene Projektidentität, die nicht nur die Arbeit erleichtert, sondern auch Motivation und Verbindlichkeit stärkt. Gleichzeitig zeigt sich, dass Co-Location organisatorische Begleitung benötigt: Klare Regeln zur Präsenz, realistische Erwartungen an Reisetätigkeit und eine gut abgestimmte Meetinglandschaft.

PRAXISTIPPS | So können Sie sich konkret auf IPA-Methoden vorbereiten:

|

Der IPA-Coach ‒ Moderator einer neuen Haltung

Die Rolle des IPA-Coachs ist in Deutschland noch jung, aber ein zentraler Erfolgsfaktor für integrierte Projekte. Der IPA-Coach begleitet das Projektteam während aller Projektphasen als unabhängiger Dritter mit dem Ziel, die kollaborative Arbeitsweise gemäß den Grundsätzen der Integrierten Projektabwicklung (IPA) zu etablieren, zu stärken und dauerhaft zu verankern.

Im Mittelpunkt steht die Förderung einer wertschöpfungsorientierten Projektkultur: Transparenz, Vertrauen, „Best for Project“, kontinuierliches Lernen und gemeinsames Entscheiden. Der IPA-Coach befähigt die Beteiligten methodisch, unterstützt die Teamentwicklung und hilft, Konflikte früh sichtbar zu machen und konstruktiv zu lösen. Er ist weder Projektsteuerer noch Bauherrenvertreter, sondern ein allparteilicher Prozessbegleiter, der Lean- & Kollaborationsmethoden aufsetzt und die kontinuierliche Verbesserung des gesamten Teams unterstützt. Erfahrungen aus dem SOL-1 Projekt und aus aktuellen Projekten zeigen: Wo Coaching ernsthaft verankert ist, entsteht Klarheit, Geschwindigkeit und eine gelebte Kollaborationskultur. Wo ein allparteiliches Coaching fehlt, fallen Teams schnell in alte Muster zurück.

PRAXISTIPPS | Das ist bezüglich des IPA-Coaches im Projekt zu beachten:

|

FAZIT | Abgewickelte IPA-Projekte wie SOL-1 zeigen: Wenn die vertraglichen Strukturen wirklich IPA-gerecht umgesetzt werden und die Zusammenarbeit offen, ehrlich und „best for project“ gelebt wird, entsteht echte Kollaboration. Für Planungs- und Projektsteuerungsbüros bedeutet das einen deutlichen Wandel der eigenen Berufsidentität. Klassische Fachgrenzen und Zuständigkeiten verlieren an Starrheit, Verantwortung wird geteilt, Entscheidungen werden gemeinsam vorbereitet. Das eröffnet neue Möglichkeiten für Qualität und Effizienz ‒ bringt aber zu Beginn auch Unsicherheiten und typische Konfliktfelder mit sich, etwa bei Prioritäten, Verantwortlichkeiten oder Erwartungshaltungen. Hier unterstützt der IPA-Coach als neutrale Instanz: methodisch, mediativ und mit dem Blick für das große Ganze. Die Erfahrung aus SOL-1 zeigt: Teams, die diesen Rollenwechsel aktiv angenommen haben, wurden zu zentralen Motoren des Projekterfolgs und konnten ihre Leistungsfähigkeit nachhaltig weiterentwickeln. Bemerkenswert ist zudem, dass viele der beteiligten Partner den kollaborativen Ansatz so positiv erlebt haben, dass sie im Anschluss weitere gemeinsame Projekte ‒ auch außerhalb von IPA-Strukturen ‒ miteinander realisiert haben. Kooperation wird zur Haltung, nicht zum Vertragszustand. |

Weiterführende Hinweise

- In der nächsten Ausgabe beleuchtet der Autor die Frage: „Wie bewerbe ich mich auf ein IPA-Projekt?“

- Beitrag „Integrierte Projektabwicklung und Mehrparteienverträge: Mehr Chancen als Risiken für Planer“, PBP 8/2020, Seite 15 → Abruf-Nr. 46716199

- Kurzinformation „Mehrparteienvertrag: Studie beleuchtet Rolle der Planer“, PBP 1/2023, Seite 3 → Abruf-Nr. 48768791

- Beitrag „Integrierte Projektabwicklung (IPA): Schnickschnack für Megaprojekte oder alltagstauglich?“, PBP 10/2024, Seite 21 → Abruf-Nr. 50141850