· Mieterhöhung

Wirksamkeit einer Mieterhöhung für eine Wohnung mit Stellplatz

von VRinLG Astrid Siegmund, Berlin

| Werden eine Wohnung und ein Stellplatz (oder eine Garage) in einem einheitlichen Mietvertrag vermietet, gilt ‒ auch preisrechtlich einheitlich ‒ das Wohnraummietrecht. Es kann nur eine einheitliche Miete verlangt und diese nach den Regeln der §§ 558ff. BGB auf das ortsübliche Niveau angehoben werden. Anders verhält es sich bei der separaten Vermietung einer Wohnung und eines Stellplatzes eines Kellerraums ( BGH 5.7.23, VIII ZR 94/21 ). Der BGH hat sich nun mit der Frage befasst, wie ein Mieterhöhungsverlangen bei separater Ausweisung der Miete für die Wohnung und den im einheitlichen Vertrag mitvermieteten Stellplatz außergerichtlich begründet und die ortsübliche Vergleichsmiete im Prozess ermittelt werden kann. |

Sachverhalt

Die Klägerin ist Vermieterin, die Beklagten sind Mieter einer 93,67 qm großen Vier-Zimmer-Wohnung in München mit einem Tiefgaragen-Stellplatz. Der Mietvertrag vom 15.5.08 über die Wohnung und den Stellplatz enthält in § 3 u. a. folgende Regelung:

„3.3. Die vom Mieter geschuldete Miete setzt sich (…) zusammen wie folgt:

Grundmiete für die Wohnung: 843,03 EUR

Grundmiete für die Garage/Stellplatz: 50,00 EUR

Vorauszahlung auf Heiz- u. Warmwasserkosten derzeit: 93,60 EUR

Vorauszahlung für die übrigen Betriebskosten derzeit: 131,10 EUR

Monatliche Gesamtmiete derzeit: 1.117,73 EUR“

Mit Schreiben vom 1.10.21 verlangte die Klägerin von den Beklagten eine Erhöhung der monatlichen Nettokaltmiete von zuletzt 1.062,43 EUR um 117,36 EUR auf 1.180,29 EUR (12,60 EUR/qm) und für den Stellplatz von 50 EUR um 7,50 EUR auf 57,50 EUR zuzustimmen, jeweils mit Wirkung ab dem 1.1.22. Zur Begründung nahm die Klägerin hinsichtlich der Wohnung auf den Mietspiegel 2021 der Stadt München Bezug und ermittelte anhand der Wohnfläche, des Baujahrs und bestimmter positiver Wohnwertmerkmale eine ortsübliche Vergleichsmiete von 14,58 EUR/qm. Hinsichtlich des Stellplatzes verwies sie auf die Mieten für vier Vergleichsstellplätze in Höhe von 60 EUR bis 86 EUR. Das Schreiben ging den Beklagten im Oktober 2021 zu. Sie stimmten der Mieterhöhung nicht zu.

Das AG hat die Beklagten unter Abweisung der Klage im Übrigen verurteilt, einer Erhöhung der Nettokaltmiete für die Wohnung von bisher monatlich 1.062,43 EUR auf monatlich 1.180,29 EUR zuzustimmen. Auf die Berufung der Klägerin hat das LG die Beklagten auch zur Zustimmung zu einer Erhöhung der Nettokaltmiete für den Stellplatz von bisher monatlich 50 EUR auf 57,50 EUR verurteilt. Die zugelassene Revision hatte keinen Erfolg (BGH 22.10.24, VIII ZR 249/23, Abruf-Nr. 245872).

Entscheidungsgründe

Entscheidend war zunächst die Frage, ob ein einheitliches Mietverhältnis über Wohnräume i. S. d. § 549 Abs. 1 BGB vorliegt. Der BGH bejaht das ebenso, wie zuvor das LG. Folge: §§ 558 ff. BGB sind auch mit Blick auf den Mietanteil für den mitvermieteten Stellplatz anzuwenden.

Die Beklagten haben mit dem Mietvertrag vom 15.5.08 sowohl die Wohnung als auch den Stellplatz gemietet. Die Ausweisung des auf den Stellplatz entfallenden Mietanteils in Ziffer 3.3. des Mietvertrags ist nur als Offenlegung der Kalkulationsgrundlage für die verlangte Miete anzusehen. Der Mieter wird zu Beginn der Klausel (sogar) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nachfolgend die Zusammensetzung der von ihm geschuldeten Miete erläutert wird.

MERKE | Bei der Frage, ob ein Mietverhältnis über Wohnraum vorliegt, ist nach dem BGH auf den Nutzungszweck abzustellen, den der Mieter mit der Anmietung des Mietobjekts vertragsgemäß verfolgt (BGH NJW-RR 21, 329; BGHZ 202, 39). Entscheidend ist, ob der Mieter die Räume nach dem Vertrag zu eigenen Wohnzwecken mietet. Steht die Vermietung zu Zwecken im Vordergrund, die keinen Wohnraumcharakter haben, ist allgemeines Mietrecht maßgebend. |

Welcher Vertragszweck im Vordergrund steht, ist durch Auslegung (§§ 133, 157 BGB) der getroffenen Vereinbarungen zu ermitteln. Entscheidend ist der wahre, das Rechtsverhältnis prägende Vertragszweck, also die gemeinsamen und übereinstimmenden Vorstellungen der Vertragsparteien darüber, wie das Mietobjekt genutzt werden soll. Als Indiz kann dabei unter anderem das Verhältnis der für eine andere Nutzung und der für Wohnzwecke bestimmten Flächen in Betracht kommen. Entsprechendes gilt ‒ falls die Miete für die verschiedenen Nutzungen gesondert ausgewiesen ist ‒ für die Verteilung der Gesamtmiete auf die einzelnen Nutzungsanteile. Die Nutzung zu Wohnzwecken überwiegt hier eindeutig.

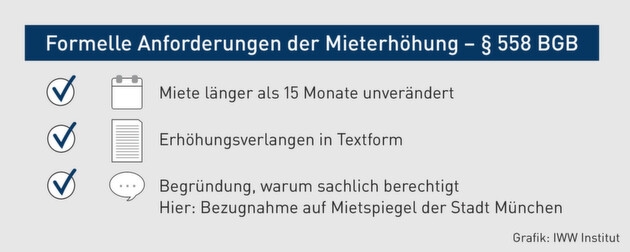

Formelle Wirksamkeit des Mieterhöhungsverlangens

Das Erhöhungsverlangen der Klägerin wird den formellen Anforderungen an eine Mieterhöhung gerecht. Die begehrte Erhöhung der Nettomiete zum 1.1.22 um insgesamt 124,86 EUR wird hinsichtlich des Mietanteils für die streitgegenständliche Wohnung unter Bezugnahme auf den Mietspiegel der Stadt München für das Jahr 2021 begründet, bei dem es sich um ein gemäß § 558a Abs. 2 Nr. 1 BGB zulässiges Begründungsmittel handelt.

Beachten Sie | Auf formeller Ebene stand mit Blick auf den Wortlaut des § 558a Abs. 2 Nr. 4 BGB („entsprechende Entgelte für vergleichbare Wohnungen; hierbei genügt die Benennung von drei Wohnungen“) jedoch infrage, ob zur Begründung der Erhöhung der Nettomiete für den mitvermieteten Stellplatz (gesondert) auf vier Vergleichsstellplätze (nicht Wohnungen) Bezug genommen werden konnte. Der BGH sieht darin kein Problem. Zwar würden solche Entgelte in § 558a Abs. 2 BGB nicht ausdrücklich als Begründungsmittel genannt. § 558a Abs. 2 BGB enthalte jedoch keine abschließende Regelung. § 558 Abs. 2 Nr. 4 BGB lasse (generell) erkennen, dass die Heranziehung von Vergleichsobjekten ein zulässiges Begründungsmittel darstellt. Ob die Entgelte für die Vergleichsstellplätze auch für die Ermittlung der materiellen Berechtigung der Mieterhöhung maßgeblich sind, ist auf dieser (formellen) Ebene noch nicht zu entscheiden. Wäre die Heranziehung der Entgelte für Vergleichsstellplätze zur Begründung unzutreffend, würde es sich allenfalls um einen inhaltlichen Fehler handeln, der nicht zur Unwirksamkeit des Mieterhöhungsverlangens in formeller Hinsicht führen würde.

Materielle Berechtigung der Mieterhöhung

Im Streit stand hier nur noch die Zustimmung zu einer Erhöhung der monatlichen Miete um weitere 7,50 EUR, die die Klägerin für den Stellplatz verlangte. Ist das Mieterhöhungsverlangen formell wirksam, muss der Tatrichter materiell-rechtlich prüfen, ob die vom Vermieter konkret verlangte Mieterhöhung tatsächlich berechtigt ist, insbesondere ob die neue Miete innerhalb der in § 558 Abs. 2 BGB definierten ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Im Rahmen seiner freien Überzeugungsbildung ist der Tatrichter dabei nicht auf das im Erhöhungsverlangen des Vermieters genannte Begründungsmittel im Sinne des § 558a Abs. 2 BGB beschränkt.

Beachten Sie | Der BGH lässt (leider) offen, ob die ortsübliche Vergleichsmiete bei einem einheitlichen Mietverhältnis über eine Wohnung und einen Stellplatz durch Heranziehen eines Mietspiegels für die Wohnung und unter Zugrundelegen der ortsüblichen Stellplatzmiete für den Stellplatz bestimmt werden kann oder ob auf die ortsübliche Vergleichsmiete für das gesamte Mietobjekt, also Wohnung mit Stellplatz, abzustellen ist. Beide „Wege“ führen hier dazu, dass der Zustimmungsanspruch besteht. Das LG durfte ‒ so der BGH ‒ eine monatliche Miete für einen vergleichbaren Stellplatz von 57,50 EUR aufgrund des bekanntermaßen knappen, deshalb stark nachgefragten Parkraums als für München evident ortsüblich ansehen und vom Einholen eines Sachverständigengutachtens zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete absehen.

Bezugnahme auf die Einfamilienhaus-Rechtsprechung

Das Mieterhöhungsverlangen der Klägerin wäre aber auch gerechtfertigt, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete für eine Wohnung mit Stellplatz als Vergleichsmaßstab herangezogen würde. Die Klägerin hatte ihr Mieterhöhungsverlangen auch unter Bezugnahme auf den Mietspiegel 2021 der Stadt München mit einer unstreitigen ortsüblichen Vergleichsmiete von 1.365,71 EUR (14,58 EUR × 93,67 qm) für eine vergleichbare Wohnung ohne Stellplatz begründet. Die von ihr verlangte Miete (12,60 EUR/qm × 93,67 qm = 1.180,42 EUR) zuzüglich 57,50 EUR (50 EUR + 7,50 EUR für den Stellplatz) läge deutlich unter der ortsüblichen Vergleichsmiete für eine Wohnung ohne Stellplatz. Ein ‒ ggf. von einem Sachverständigen zu ermittelnder ‒ Zuschlag für den mitvermieteten Stellplatz wäre auf die ortsübliche Vergleichsmiete von 14,58 EUR/qm (Wohnung ohne Stellplatz) aufzuschlagen, denn der Nutzungswert einer Wohnung mit Stellplatz ist regelmäßig höher als der einer vergleichbaren Wohnung ohne Stellplatz (BGHZ 197, 366 [zu einem Zuschlag für Einfamilienhäuser]).

Relevanz für die Praxis

Geklärt hat der BGH die berechtigte formelle Frage, ob zur Begründung des Mieterhöhungsverlangens bei Stellplätzen (oder auch Garagen) Vergleichsobjekte benannt werden dürfen. Offen (und ausdrücklich gestellt) bleibt die weitergehende Frage nach der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete bei einheitlichen Mietverträgen über eine Wohnung mit Stellplatz oder Garage. Im hier entschiedenen Fall lag die verlangte Miete wegen der Kappungsgrenze unter der ortsüblichen Vergleichsmiete für ein Mietobjekt mit einem geringeren Nutzungswert. Der Rückgriff des BGH auf seine „Einfamilienhaus-Entscheidung“ kann auch in anderen Zweifelsfällen dazu ermuntern, vom Einholen eines kostenträchtigen Sachverständigengutachtens abzusehen.