· Kündigung

„Vorenthaltung“ der Mietsache und (Grenzen der) Nutzungsentschädigung

von VRinLG Astrid Siegmund, Berlin

| Streitigkeiten um die Wirksamkeit einer vom Mieter ausgesprochenen Kündigung bilden in der Wohnraummiete aktuell eher keinen Schwerpunkt in der gerichtlichen Praxis, kommen aber natürlich vor. Der BGH musste nun einen Fall entscheiden, in dem dem Vermieter das (hartnäckige) Bestreiten der Wirksamkeit dieser Kündigung wirtschaftlich „auf die Füße fiel“. |

Sachverhalt

Der Kläger war seit 9/16 Mieter einer Wohnung des Beklagten. Die monatliche Nettomiete belief sich auf 1.090 EUR. Das ordentliche Kündigungsrecht schlossen die Parteien im Mietvertrag wechselseitig für die Dauer von 60 Monaten aus. Bei Vertragsbeginn leistete der Kläger eine Barkaution in Höhe von 2.500 EUR an den Beklagten. In 05/17 kündigte der Kläger das Mietverhältnis ordentlich zum 31.8.17. In einem ‒ in 10/19 abgeschlossenen ‒ Vorprozess wurde rechtskräftig entschieden, dass diese Kündigung das Mietverhältnis zum 31.8.17 beendet hat. Ab 2/18 nutzte der Kläger die Wohnung nicht mehr als solche, beließ dort aber noch eine Einbauküche und einige Möbelstücke. Er leistete bis einschließlich 8/18 ‒ unter Vorbehalt ‒ Zahlungen an den Beklagten in einer Gesamthöhe von 9.270 EUR (Nettomiete zuzüglich Betriebskostenvorauszahlung und Garagenmiete). Im Folgemonat kündigte der Beklagte das Mietverhältnis außerordentlich wegen Zahlungsverzugs und forderte den Kläger zur Rückgabe der Mietsache zum 30.9.18 auf. Am 15.10.18 gab der Kläger die zur Mietsache gehörenden Schlüssel an den Beklagten heraus.

Der Kläger verlangt mit der Klage u. a. die Rückzahlung der unter Vorbehalt geleisteten Zahlungen. Die Klage hatte vor dem AG überwiegend Erfolg. Die Berufung des Beklagten hat das LG zurückgewiesen. Die von ihm eingelegte Revision hatte keinen Erfolg (BGH 18.6.25, VIII ZR 291/23, Abruf-Nr. 249359).

Entscheidungsgründe

Der BGH bejaht einen Anspruch des Klägers gegen den Beklagten auf Rückzahlung unter Vorbehalt gezahlter Nettokaltmieten in Höhe von insgesamt 8.550 EUR, § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB. Diese Leistung habe der Beklagte ohne Rechtsgrund erlangt, weshalb er in diesem Umfang zur Herausgabe an den Kläger verpflichtet sei. Ein rechtlicher Grund für das Behaltendürfen der Leistung bestehe nur in Höhe von 120 EUR pro Monat, insgesamt 720 EUR. Der BGH teilt die Auffassung des LG, dass dem Beklagten keine Nutzungsentschädigung nach § 546a Abs. 1 BGB zusteht.

Beachten Sie | Gemäß § 546 Abs. 1 BGB kann der Vermieter, wenn der Mieter die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurückgibt, für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Miete oder die Miete verlangen, die für vergleichbare Sachen ortsüblich ist.

Begriff der Vorenthaltung

Nach ständiger BGH-Rechtsprechung ist der Begriff der Vorenthaltung nicht nur für die Bemessung der Höhe des Anspruchs des Vermieters, sondern bereits für das Bestehen dieses Anspruchs entscheidend. Er besagt, dass ‒ kumulativ ‒ der Mieter die Mietsache nicht zurückgibt und das Unterlassen der Herausgabe dem Willen des Vermieters widerspricht (BGH 12.7.17, VIII ZR 214/16, NJW 17, 2997 Rn. 25). An dem danach zur Erfüllung des Tatbestands der Vorenthaltung erforderlichen Rückerlangungswillen des Vermieters fehlt es, wenn der Wille des Vermieters nicht auf die Rückgabe der Mietsache gerichtet ist, etwa weil er vom Fortbestehen des Mietverhältnisses ausgeht.

Beachten Sie | Ein Anspruch nach § 546a BGB scheidet dementsprechend aus, wenn der Vermieter die Auffassung vertritt, die Kündigung des Mieters sei unwirksam und er die Rückgabe der Wohnung daher nicht geltend macht (BGH 21.2.73, VIII ZR 44/71 [zu § 557 BGB a. F.]; 2.11.05, XII ZR 233/03; 16.11.05, VIII ZR 218/04; 13.3.13, XII ZR 34/12; 12.7.17, VIII ZR 214/16, NJW 17, 2997).

Der Beklagte hielt dem BGH eine in der Literatur vertretene Auffassung entgegen, die annimmt, der tatsächliche Wille des Vermieters sei ‒ wenn nach einer Kündigung durch den Mieter Streit über die Wirksamkeit der Kündigung bestehe und der Mieter entweder keine Mietzahlungen oder lediglich unter Vorbehalt erbringe ‒ auf die Rückerlangung der Mietsache gerichtet, falls der Mieter sich im Prozess durchsetze (BeckOGK-BGB/Zehelein, Stand: 1. Januar 2024, § 546a Rn. 46 f.). Es wird argumentiert, dass der Vermieter den Mieter nur deshalb am Vertrag festhalte, weil er einen Gegenwert für die Nutzung erhalten wolle. Für den Fall der Beendigung des Mietverhältnisses wolle er die Mietsache hingegen zurückerhalten. Es gäbe keinen Grund, die Ungewissheit der Rechtslage im Ergebnis allein dem Vermieter anzulasten. Der Mieter könne der Ungewissheit Rechnung tragen, indem er Mietzahlungen unter Vorbehalt erbringe, seine Leistungen später ggf. ‒ trotz Kenntnis der Nichtschuld (§ 814 BGB) ‒ zurückfordern.

Der BGH lehnt das „Konstrukt“ eines bedingt ‒ für den Fall der Beendigung des Mietverhältnisses ‒ bestehenden Rückerlangungswillens des Vermieters ab, weil dieses das wirtschaftliche Risiko ohne sachlichen Grund einseitig auf den Mieter verlagere. Die Rechtsunsicherheit über die Wirksamkeit der vom Mieter ausgesprochenen Kündigung würde in jedem Fall, also selbst dann zulasten des Mieters gehen, wenn er zutreffend davon ausgehe, dass das Mietverhältnis durch die von ihm erklärte Kündigung beendet sei. Er sähe sich auch in diesem Fall einem ‒ der Höhe nach regelmäßig der vereinbarten Miete entsprechenden ‒ Nutzungsentschädigungsanspruch nach § 546a Abs. 1 BGB ausgesetzt. Die Vornahme der Mietzahlungen unter Vorbehalt nutze ihm nichts, denn ein bereicherungsrechtlicher Rückzahlungsanspruch stünde ihm nach der vom Beklagten eingewandten Rechtsauffassung gerade nicht zu.

Sach- und interessengerecht sei es vielmehr, wenn die im Fall eines Rechtsstreits über die Wirksamkeit einer Kündigung des Mieters bis zur (gerichtlichen) Klärung für beide Seiten bestehende Rechtsunsicherheit zulasten der Partei gehe, deren Standpunkt sich als falsch erweise. Stellt sich heraus, dass die Kündigung des Mieters unwirksam ist, steht dem Vermieter aus § 535 Abs. 2 BGB ein Anspruch auf die vereinbarte Miete für die Laufzeit des Mietvertrags auch zu, wenn der Mieter bereits aus der Wohnung ausgezogen ist und in diesem Zeitraum auch sonst keine Nutzungen aus der Wohnung gezogen hat. Erweist sich die Kündigung des Mieters ‒ wie hier ‒ als wirksam, hat der Vermieter für die Zeit nach Beendigung des Mietverhältnisses weder aus § 535 Abs. 2 BGB noch nach § 546a Abs. 1 BGB einen Anspruch in Höhe der vereinbarten Miete. Tatsächlich durch den (ehemaligen) Mieter gezogene Nutzungen muss dieser aber nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung ‒ in der Regel in Gestalt eines Wertersatzes ‒ an den Vermieter herausgeben.

Dies zugrunde legend hat das LG zutreffend entschieden, dass dem Beklagten der für einen Nutzungsentschädigungsanspruch nach § 546a Abs. 1 BGB erforderliche Rücknahmewille im Zeitraum bis einschließlich 8/18 fehlte, mit der Folge, dass der Kläger ihm die Wohnung nicht i. S. v. § 546a Abs. 1 BGB vorenthalten hat. Der Beklagte ging bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er das Mietverhältnis seinerseits außerordentlich gekündigt hat, von einem Fortbestand des Mietverhältnisses aus. Er hielt die durch den Kläger ausgesprochene ordentliche Kündigung für unwirksam und beantragte demgemäß in dem durch zwei Instanzen geführten, erst in 10/19 abgeschlossenen Vorprozess durchweg die Abweisung der Klage auf Feststellung, dass die Kündigung des Klägers das Mietverhältnis zum 31.8.17 beendet habe.

Nutzungsersatzanspruch des Beklagten

Dem Beklagten steht für 2/18 bis 9/18 wegen ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1, S. 2 Alt. 1, § 818 Abs. 1 BGB ein Anspruch auf die Herausgabe gezogener Nutzungen zu ‒ in Gestalt eines Wertersatzes nach § 818 Abs. 2 BGB (BGH 12.7.17, VIII ZR 214/16, NJW 17, 2997). Der BGH folgt dem LG, das den Anspruch mit 120 EUR/Monat nicht zu niedrig bemessen habe. Bei den bis 8/18 unter Vorbehalt geleisteten Zahlungen handelte es sich (nur) in Höhe von insgesamt 720 EUR nicht um rechtsgrundlose Leistungen.

PRAXISTIPP | Nutzt ein Mieter oder ein auf Grund eines sonstigen Vertragsverhältnisses Nutzungsberechtigter die Sache über die vereinbarte Laufzeit hinaus, ist er ohne rechtlichen Grund auf Kosten des Vermieters oder sonstigen Rechtsinhabers um den tatsächlich gezogenen Nutzungswert bereichert und nach § 812 Abs. 1, § 818 Abs. 1 BGB zu dessen Herausgabe verpflichtet (BGH 12.7.17, VIII ZR 214/16; 29.1.15, IX ZR 279/13, BGHZ 204, 83 Rn. 84). Für einen solchen Bereicherungsanspruch reicht der bloße (unmittelbare oder mittelbare) Besitz an der Wohnung allerdings nicht aus. Für einen bereicherungsrechtlichen Nutzungsersatzanspruch maßgeblich sind die tatsächlich gezogenen Nutzungen. Der Zweck des Bereicherungsrechts ist ‒ von den Ausnahmen der § 818 Abs. 4, § 819 BGB abgesehen ‒ (nur) darauf gerichtet, eine tatsächlich erlangte rechtsgrundlose Bereicherung abzuschöpfen und sie dem zuzuführen, dem sie nach der Rechtsordnung gebührt. Danach kann von einer Bereicherung im Sinne der §§ 812 ff. BGB in der Regel nur gesprochen werden, wenn und soweit der Bereicherte eine echte Vermögensvermehrung erfahren hat. Daher gilt als allgemein anerkannter Grundsatz, dass die Herausgabepflicht des Bereicherten zu keiner Verminderung seines Vermögens über den wirklichen Betrag der Bereicherung hinaus führen darf. |

Ebenso wie das LG legt der BGH der Bestimmung des Ersatzanspruchs des Beklagten eine Nutzung der Wohnung durch den Kläger ausschließlich als Lagerraum zugrunde, der Höhe nach mit 120 EUR pro Monat.

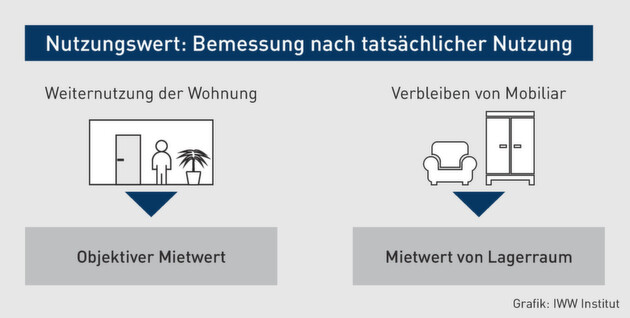

Der Beklagte macht geltend, dass der Nutzungswert nicht fiktiv nach dem Mietwert von Lagerräumen, sondern nach dem objektiven Mietwert der Wohnung zu bestimmen sei. Der BGH räumt ein, dass nach seiner Rechtsprechung regelmäßig der objektive Mietwert der Sache zur Bemessung für die nach den bereicherungsrechtlichen Vorschriften herauszugebenden Nutzungen heranzuziehen ist, wenn der (ehemalige) Mieter die Mietsache nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit ‒ ohne sie dem Vermieter i. S. v. § 546a Abs. 1 BGB vorzuenthalten ‒ weiternutzt (BGH 21.2.73, VIII ZR 44/71; 21.12.88, VIII ZR 277/87, NJW 89, 2133; 15.12.99, XII ZR 154/97, NJW-RR 00, 382; 6.8.08, XII ZR 67/06, BGHZ 178, 16). Diese Rechtsprechung beziehe sich aber allein auf Fälle, in denen der Mieter die Mieträume nach Ablauf der vereinbarten Mietzeit zu dem Zweck weiter genutzt hat, den er bereits mit der ursprünglichen, zwischenzeitlich beendeten Anmietung des Objekts vertragsgemäß verfolgt hat. Dann ist es sach- und interessengerecht, die tatsächlich gezogenen Nutzungen anhand des objektiven Mietwerts der Sache zu bemessen.

MERKE | Hier hat der Kläger die Wohnung im maßgeblichen Zeitraum aber nicht mehr zum Wohnen, sondern nur noch genutzt, indem er einige Möbelstücke und seine Einbauküche dort belassen hat. Aus Sicht des BGH widerspräche es dem bereicherungsrechtlichen Grundsatz der echten Vermögensvermehrung, wenn zur Bemessung des Nutzungsersatzanspruchs auch unter diesen Umständen auf den objektiven Mietwert der Wohnung zurückgegriffen würde. Der Kläger ist hier nur insofern bereichert, als ihm Aufwendungen für die Aufbewahrung der in der Wohnung belassenen Gegenstände nicht entstanden sind. |

Der BGH folgt auch nicht der (Hilfs-)Argumentation des Beklagten, dass der Nutzungsersatzanspruch im Streitfall einer Entscheidung des XII. Zivilsenats entsprechend anhand des objektiven Mietwerts der Fläche des mit den Gegenständen des Klägers belegten Teils der Wohnung zu bemessen wäre (BGH 15.12.97, XII ZR 154/97) (wird ausgeführt). Der objektive Mietwert der Wohnung bildete daher im vorliegenden Fall nicht den Wert der tatsächlich gezogenen Nutzungen ab. Vielmehr sei es sachgerecht, den Wert der tatsächlichen Nutzungen anhand der Kosten zu bestimmen, die der (ehemalige) Mieter für die Miete eines Lagerraums hätte aufwenden müssen. Die Höhe der vom LG ermittelten Kosten wurde mit der Revision nicht angegriffen.

Relevanz für die Praxis

Betroffen ist zwar „nur“ die Konstellation eines Streits der Mietvertragsparteien über die Wirksamkeit einer vom Mieter ausgesprochenen Kündigung. Dem Vermieter muss aber in der Beratung verdeutlicht werden, dass er bei einem Unterliegen im Rechtsstreit über die Wirksamkeit der Kündigung des Mieters keinen Zahlungsanspruch aus § 535 Abs. 2 BGB hat, einen Nutzungsersatzanspruch nur unter ‒ das zeigt die Entscheidung ‒ engen Voraussetzungen. Der Mieter muss den Vermieter nicht etwa in Verzug gesetzt, sondern der Vermieter seinen Rückerlangungswillen (erkennbar) zum Ausdruck gebracht haben. Darauf ist auch bei der Antragstellung im Prozess über die Wirksamkeit der Kündigung des Mieters unbedingt zu achten.

Die Entscheidung hat über den hier für die Wohnraummiete entschiedenen Fall in der Praxis ggf. deutlich mehr Relevanz für die Gewerbemiete.