· Fachbeitrag · Anmbulante Versorgung

Alles MVZ oder was? Statistische Daten zur vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung

von Dipl.-Pol. Susanne Müller, Geschäftsführerin des Bundesverbands Medizinische Versorgungszentren ‒ Gesundheitszentren ‒ Integrierte Versorgung e. V., Berlin, www.bmvz.de

| Die Debatte um MVZ wird zunehmend emotional und politisch zugespitzt geführt ‒ oft zulasten einer sachlichen Auseinandersetzung mit den realen Strukturen der ambulanten Versorgung. Der Beitrag setzt sich zum Ziel, weit verbreiteten Missverständnissen entgegenzutreten und die tatsächlichen Entwicklungen differenziert darzustellen. Auf Grundlage verfügbarer Statistiken soll gezeigt werden, dass MVZ weder die Versorgung dominieren noch automatisch Großstrukturen oder Investorenmodelle darstellen. |

1. Öffentliche Aufregung versus sachliche Einordnung

Wo über ambulante Versorgungsstrukturen und deren Zukunft diskutiert wird, ist die MVZ-Debatte meist nicht weit. Dafür sorgte nicht zuletzt Karl Lauterbach, der Weihnachten 2022 per Tweet „Investoren ihr letztes schönes Weihnachten“ ankündigte. Ähnliche Positionen der KV Bayerns sowie der KZBV/BZÄK befeuerten die Diskussion weiter, sodass sie sich zuletzt stark auf die „MVZ-Frage“ verengte ‒ oft überdimensioniert. Der Eindruck entstand, MVZ dominierten bereits die Versorgung, während parallel nicht-ärztliche Träger kurz vor einem monopolartigen Durchmarsch stünden. Tatsächlich ist das Bild ein anderes ‒ und Entwicklungen jenseits der MVZ werden vielfach ausgeblendet.

Ein nüchterner Blick auf Zahlen und Zusammenhänge der vertragsärztlichen Versorgung ist daher dringend nötig ‒ gerade mit Blick auf die bevorstehende neue MVZ-Debatte. Die Bundesregierung plant ein Regulierungsgesetz für investorengetragene MVZ („iMVZ“), das „Transparenz über Eigentümerstrukturen sowie die systemgerechte Verwendung der Beitragsmittel“ schaffen soll. Die schwammige Formulierung lässt viel Spielraum. Sie bietet zugleich die Chance, dass die neue Gesundheitsministerin unter dem bisherigen Mediendonner innehalten und einen sachgerechten Ansatz finden kann.

Dieser sollte ‒ und muss aus Sicht des BMVZ ‒ in echter Strukturtransparenz bestehen. Der Verband fordert diese seit Langem und hat im März 2023 Vorschläge zur einfachen Umsetzung vorgelegt („Drei Maßnahmen zu mehr Transparenz für MVZ“). Ihr Kern: Es fehlt nicht nur an abrufbarem Strukturwissen über MVZ ‒ diese Intransparenz betrifft vielmehr das gesamte ambulante Versorgungssystem. Der Beitrag will dieses grundlegende Erkenntnisdefizit mit Einblicken in aktuelle Strukturen und Entwicklungstrends beleuchten.

2. Datenlage zur ambulanten Versorgung

Für die vertrags(zahn-)ärztliche Versorgung existiert eine Vielzahl regelmäßig veröffentlichter Statistiken, etwa von KBV und KZBV. Das Problem: Sie beantworten selten die zentralen Fragen und sind kaum miteinander vergleichbar. Einerseits folgen manche Erhebungen politischen Interessen ‒ etwa die MVZ-Statistik der KBV oder die KZBV-Daten zu investorengetragenen MVZ. Andererseits bleiben andere Statistiken über Jahre unverändert und spiegeln die aktuelle Versorgungslage nicht mehr wider. Erschwerend kommt hinzu, dass Vertragsärzte und -zahnärzte getrennt erfasst werden, da sie unabhängig voneinander agieren ‒ auch statistisch.

Für diesen Beitrag dienen vor allem die jährlich erscheinenden BAR-Statistiken („Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister“) der KBV als Grundlage. Sie enthalten Daten zu Facharztverteilung, Altersstruktur, Praxisformen sowie zur Verbreitung von Anstellung und Teilzeit, teils auch als Zeitreihe. Ergänzt werden sie durch eine KBV-Sonderauswertung zu Praxisstruktur und Anzahl der darin tätigen Ärzte und Psychotherapeuten.

3. Klein und Groß ‒ das (fehlerhafte) Schubladensystem

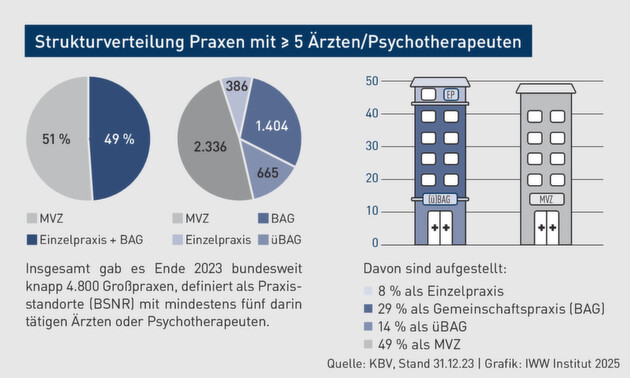

Ein häufiger Irrtum zur MVZ-Entwicklung ist die Annahme, MVZ seien meist große Einheiten, während klassische Niederlassungen überwiegend als Einzel- oder kleine Gemeinschaftspraxen organisiert seien. Tatsächlich gab es Ende 2023 exakt 71.008 Einzelpraxen und 28.211 Standorte mit zwei bis vier Ärzte ‒ aber auch 4.791 Praxisstätten mit fünf und mehr Ärzte bzw. Psychotherapeuten. Fast genauso viele wie die bundesweit 4.871 zugelassenen MVZ. Der scheinbare Zusammenhang zwischen Großpraxis und MVZ ist jedoch rein zufällig. Ein genauerer Blick auf die MVZ-Struktur zeigt: 54 % aller MVZ-Standorte arbeiten mit nur zwei bis vier Ärzte und ähneln damit typischen Gemeinschaftspraxen. Das gilt unabhängig vom Träger. Wer das überprüfen möchte, kann beispielhaft große Anbieter wie Helios (über 200 MVZ) oder die Ober-Scharrer-Gruppe (über 100 Standorte) betrachten. Die meisten dieser Praxen haben nur wenige Ärzte, deren Zahl sich an einer Hand abzählen lässt.

Tatsächlich ist es Fakt, dass von den 4.791 Großpraxen, als welche das KV-System alle Standorte ab fünf Ärzten/psychologische Psychotherapeuten (PP) versteht, lediglich 49 % und damit weniger als die Hälfte als MVZ firmieren. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass über 2.348 ärztliche und 107 psychotherapeutische Niederlassungspraxen in die Kategorie „Großpraxis“ fallen. Natürlich ändert dieser Umstand nichts an dem Befund, dass gut 68 % aller Praxisstandorte Einzelpraxen sind, die damit die nach wie vor dominierende Strukturvariante darstellen. Allerdings differiert diese Dominanz stark in Abhängigkeit von der Fachrichtung. Da dieser Aspekt hier nicht vertieft werden kann, sei nur darauf verwiesen, dass die Einzelniederlassung bei den rein psychotherapeutischen Praxen einen Anteil von 92 % ausmacht, während dieser bei allen ärztlichen Fachrichtungen zusammengenommen mit lediglich 63,4 % um fast 30 Prozentpunkte niedriger liegt.

| |||||

Standorte | Köpfe (Ärzten/PP) | ||||

Organisationsform | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |

Einzelpraxis | 71.008 | 68,3 % | 71.008 | 39,7 % | 39,7 % |

EP + (ü)BAG aus 2 bis 4 Ärzten | 25.522 | 24,6 % | 61.846 | 34,6 % | 38,9 % |

MVZ aus 2 bis 4 Ärzten | 2.689 | 2,6 % | 7.619 | 4,3 % | |

EP + (ü)BAG aus 5 und mehr Ärzten | 2.455 | 2,4 % | 16.248 | 9,1 % | 21,4 % |

MVZ aus 5 und mehr Ärzten | 2.336 | 2,2 % | 22.024 | 12,3 % | |

Spannender ist aber ohnehin der Blick darauf, was passiert, wenn man die Perspektive von der Standortbetrachtung auf die der „Ärzte-Köpfe“ wechselt. Im Ergebnis haben zum Jahresende 2023 an 4,6 % aller Praxisstandorte, also in derjenigen Teilmenge, die gemeinhin als Großpraxis definiert wird, zusammengenommen deutlich mehr als 38.000 Ärzten/PP gearbeitet. Dies entspricht einem Anteil von 21,4 % der Arzt-Köpfe. Sprich: Bereits vor anderthalb Jahren war mehr als 1/5 aller Mediziner in einer nach KV-Maßstäben großen Kooperation tätig; der ganz überwiegende Teil davon im Status der Anstellung. Eine einseitig kausale Verbindung zur MVZ-Thematik besteht ‒ wie dargelegt ‒ dabei nicht.

4. Trend zur Anstellung

Bekanntermaßen ist die ambulante Versorgung seit etwa 2010 durch den sehr beständigen Trend, dass immer mehr Ärzte im Status der Anstellung tätig werden, geprägt. „Anstellung und MVZ“ war dabei gerade am Anfang ein eng verknüpftes Begriffspaar. Allerdings hat die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Beschäftigungs- und Praxisformen, die mit dem VÄndG 2007 erfolgt ist, zu dieser Entwicklung insgesamt mehr beigetragen als die Zulassung der MVZ in 2004. Von den aktuell rund 55.000 angestellten Ärzten sind nach der Arztzahlstatistik des Jahres 2024 etwas mehr als 28.500 oder 52 % in einem MVZ angestellt, die restlichen 48 % dagegen in einer Niederlassungspraxis.

Diese Zahlen belegen, dass der Trend zur Anstellung unabhängig vom MVZ besteht. Parallel dazu verläuft der Trend zu immer mehr Teilzeitarbeitsverhältnissen, der ebenfalls sowohl bei den MVZ als auch in den Niederlassungspraxen seinen Ausdruck findet. Er ist schlichtweg eine Folge der seit 2004 bzw. seit 2007 überhaupt erst bestehenden Möglichkeiten, anders als Vollzeit-Arzt ambulant tätig zu sein. Hier greift ‒ wie so oft ‒ die Formel: Möglichkeit erzeugt Begehrlichkeit. Wenn in dem Kontext allerdings immer wieder davon die Rede ist, dass zwar immer mehr „Köpfe“ in die ambulante Versorgung kämen, aber durch die Teilzeitarbeitsverhältnisse dennoch Arztzeit „verloren“ ginge, ist auf Folgendes hinzuweisen:

- Nicht wenige Teilzeit-Angestellte sind junge Eltern oder Ärzte älteren Semesters, die nur dank der Teilzeitoption überhaupt der Versorgung zur Verfügung stehen. Bestünde lediglich die Wahl, in Vollzeit oder gar nicht tätig sein zu können, würde aus beiden Gruppen wegen der Unvereinbarkeit mit den individuellen Ressourcen vermutlich ein großer Teil gar nicht für Sprechstunden zur Verfügung stehen. Deswegen bedeutet Teilzeit vor diesem Hintergrund tatsächlich ein Mehr (und nicht wie meist propagiert ein weniger) an Arztzeit.

- Viele Ärzte, die nicht einer der beiden vorgenannten Gruppen zuzurechnen sind, aber dennoch als Teilzeit-Angestellte in Praxis oder MVZ tätig sind, sind mit dem „Rest“ ihrer Arbeitszeit stationär tätig und nicht einfach zu „faul“, um zu arbeiten. Hier fehlen genaue Statistiken. Beleg sind aber bereits allein die vergleichsweise hohen Arztzahlen in den MVZ in Krankenhausträgerschaft, die mit einer durchschnittlichen Größe von 7,2 Arztköpfen deutlich „größer“ sind als das typische Vertragsarzt-MVZ, das einen Kopf-Schnitt von weniger als sechs Ärzten aufweist. Gemessen an Vollzeitäquivalenten ist das typische Klinik-MVZ jedoch deutlich kleiner als sein inhabergeführtes Pendant. Hintergrund ist die hier besonders verbreitete Doppelanstellung sowohl auf Station als auch im MVZ desselben Trägers ‒ vor allem in den operativen Fächern. Bestätigt wird diese Annahme durch den Umstand, dass Teilzeitangestellte in MVZ gegen den Trend zu 73 % männlich sind, während auf die Teilzeit-Anstellung in BAG und Praxis die verbreitete Annahme, dass Anstellung und Teilzeit stärker mit Frauen in Verbindung stehen, tatsächlich zutrifft.

Die ambulanten Zahlen zur Teilzeitanstellung singulär zu betrachten, und die ‒ gemessen an derselben Menge Vollzeitanstellungen ‒ fehlende Arztzeit zu betrauern, erzeugt daher ein gefährliches Zerrbild, das nicht als Grundlage sinnvoller gesundheitspolitischer Steuerungsmaßnahmen taugt.

Als übergeordneter Trend ist die Entwicklung zu Anstellung und Teilzeit aber unstrittig und relevant. Relevanter jedenfalls als der Umstand, dass Ende 2024 erstmal mehr Ärztinnen als männliche Kollegen vertragsärztlich tätig waren ‒ auch wenn gerade dieser Umstand häufig in den Mittelpunkt der Berichterstattung gestellt wird.

5. Zunehmende Kooperationsstrukturen

Was dagegen so gut wie gar nicht vorkommt, ist der Blick auf die beständige Zunahme von Kooperationsstrukturen und deren Größe, wie im Abschnitt zum (fehlerhaften) Schubladensystem bereits dargelegt. Dabei liegt in der Dynamik hin zu immer mehr sowie parallel auch zu tendenziell immer größer werdenden Praxisstrukturen eine gewisse Zwangsläufigkeit. Letztlich ist sie eine logische und daher erwartbare Folge der Ressourcenknappheit und des gesellschaftlichen Wandels. Zumal in der fraglos immer komplexer werdenden vertragsärztlichen Berufswelt Größe und Kooperation auch Sicherheit und Verlässlichkeit bedeuten. Sicherheit, dass Aufgaben und Verantwortung geteilt werden ‒ Verlässlichkeit, dass, wenn einer ausfällt, trotzdem der Praxisbetrieb läuft.

|

Die Entwicklung der Strukturverteilung zeigt, dass bereits vor zehn Jahren mehr als die Hälfte aller Ärzte und Psychotherapeuten kooperativ in MVZ, BAG oder in Praxen mit angestellten Ärzten tätig waren. Seitdem hat sich der Trend zur Kooperationsbildung ungebremst fortgesetzt.

Gemäß der aktuellen Arztzahlstatistik (Stand 31.12.24) sind nur noch 38,9 % aller Ärzte und Psychotherapeuten in Einzelpraxen tätig. 61,1 % aller Ärzte und Psychotherapeuten arbeiten kooperativ in MVZ (17,9 %), BAG (29,4 %) oder in Praxen mit angestellten Ärzten (13,8 %). Dieser Trend wird noch einmal deutlicher, wenn man die Psychotherapeuten außen vor lässt, die weiterhin zu fast 80 % einzeln niedergelassen sind. Von den Fach- und Hausärzten waren 2024 dann sogar nur noch 29,4 % allein tätig.

Hinweis: Nach dem Bundesmantelvertrag‑Ärzte kann ein Arzt bis zu drei Ärzte in Vollzeit oder entsprechend mehr in Teilzeit anstellen. Für technische Fächer liegt diese Grenze bei bis zu vier vollzeitbeschäftigten Ärzten. Eine Einzelpraxis kann somit auch aus zwei, fünf oder gar sieben Ärzten bestehen. Juristisch zählen Praxen mit angestellten Ärzten zu den Einzelpraxen und werden statistisch auch so erfasst. Wenn man für 2024 daher die Zahl von 52,7 % in Einzelpraxen tätigen Ärzten und Psychotherapeuten sieht, sollte man im Hinterkopf behalten, dass 13,8 % entweder Arbeitgeber oder Arbeitnehmer in einer Einzelpraxis mit Angestellten sind. |

Eine gewisse Größe ist außerdem maßgeblich für die Professionalisierung des organisatorischen Rahmens. Zwar lässt sich keine absolute Grenze ableiten, aber spätestens ab einer Praxisgröße von fünf oder sechs Ärzten ist es in aller Regel mit Mehrwert gut finanzierbar und vor allem sinnvoll, für die Betriebsorganisation eine nicht-ärztliche Praxisleitung bspw. in Form dafür gesondert fortgebildeter MFA zu besetzen bzw. eine Geschäftsführung mit kaufmännischer oder vergleichbarer Ausbildung in Vollzeit einzustellen. In der Folge können in derart aufgestellten BAG oder MVZ, die nicht ohnehin durch einen entsprechend agierenden Träger betrieben werden, Verwaltungsaufgaben nach Können und Neigung geteilt und personelle Ressourcen effizient(er) eingesetzt werden. Kurz gesagt: Wo arbeitsteilig gearbeitet wird, können Ärzte mit einem größeren Anteil ihrer Zeit und häufig auch mit einem höherem Maß an Berufszufriedenheit das tun, was sie am besten können: Patienten behandeln. Das gilt für MVZ genauso wie für jede BAG.

FAZIT | Angesichts der dargestellten Entwicklungen überrascht, dass das Kriterium „Praxisgröße“ in der bisherigen Statistik kaum eine Rolle spielt. Die einseitige Fokussierung auf MVZ verdeckt, dass auch außerhalb dieser Rechtsform größere Strukturen längst auf dem Vormarsch sind ‒ nicht zuletzt als Folge des Trends zur Anstellung. Wo angestellte Ärzte arbeiten wollen, braucht es Praxisunternehmen, die solche Stellen anbieten. Das können MVZ sein, müssen es aber nicht. Der MVZ-Form hier ein Alleinstellungsmerkmal zuzuschreiben, greift klar zu kurz. Tatsächlich hat sich über die letzten Jahre eine vielfältige Landschaft an Praxisunternehmen herausgebildet: Neben MVZ zählen dazu große Gemeinschaftspraxen, Arztnetze und komplexe Praxisgemeinschaften. Diese Entwicklung bleibt jedoch weitgehend unbeachtet ‒ unter anderem, weil es an verlässlichem, verknüpftem Strukturwissen fehlt: zu Kooperationsformen, Praxisgrößen und Organisationsstrukturen.

Stattdessen werden politisch oft die falschen Fragen gestellt. Ein bundesweites Strukturregister, wie eingangs skizziert, könnte hier Abhilfe schaffen ‒ weit über die MVZ-Debatte hinaus. Denn nahezu alle relevanten Informationen liegen bereits detailliert bei den Zulassungsausschüssen der KVen bzw. KZVen vor: Standortdaten, Fachrichtungen, Arztzahlen sowie bei MVZ auch Träger- und Gesellschafterstrukturen. Eine digitale, einheitliche Erfassung und Auswertung dieser Daten wäre mit überschaubarem Aufwand möglich ‒ und würde die tatsächlichen Strukturtrends endlich sichtbar machen. Ein willkommener Nebeneffekt: Auch Verflechtungen von MVZ-Ketten könnten auf diese Weise systematisch und überregional erfasst werden. Schon das Gutachten von Prof. Ladurner (im Auftrag von Jens Spahn, 2020) hatte diesen Bedarf klar benannt. Tatsächlich hatte das Bundesgesundheitsministerium unter Karl Lauterbach 2022 ein entsprechendes Normsetzungsverfahren gestartet und bis zum Stellungnahmeverfahren vorangetrieben ‒ dann aber aus nicht genannten Gründen gestoppt. Ein neuer Anlauf durch die amtierende Ministerin Warken wäre daher ausdrücklich zu begrüßen. |