· EU-Entwaldungsverordnung (EUDR)

Neue Sorgfaltspflichten ab Ende 2025 und wie die Unternehmen diese effizient erfüllen

von Dr. Christopher Scheubel, München; cubemos.com

| Mit dem Inkrafttreten der European Deforestation Regulation (EUDR) zum Jahresende 2025 rückt ein weiterer Baustein der europäischen Nachhaltigkeitsregulatorik in den Fokus zahlreicher Unternehmen. Ziel der Verordnung ist es, sicherzustellen, dass künftig nur noch entwaldungsfreie Produkte auf dem EU-Markt angeboten werden dürfen. Die Anforderungen sind streng: Unternehmen müssen eine lückenlose Nachverfolgbarkeit der Lieferkette sowie eine geografische Verortung der Anbauflächen nachweisen. Bei Verstößen drohen erhebliche Sanktionen ‒ Produkte ohne belastbaren Entwaldungsnachweis dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. |

1. Welche Produkte sind von der EUDR betroffen?

Die Frage nach der konkreten Betroffenheit stellt sich aktuell für viele Unternehmen ganz unmittelbar. Die Grafik unten veranschaulicht die sieben Rohstoffe, die im Zentrum der EUDR stehen: Rinder, Holz, Soja, Palmöl, Kaffee, Kakao und Kautschuk. Diese Stoffe wurden von der EU als entwaldungstreibend identifiziert und stehen deshalb im Fokus der Regulierung.

Beachten Sie | Nicht nur die Primärrohstoffe selbst sind betroffen, sondern auch bestimmte daraus abgeleitete Produkte. Diese sogenannten Derivate sind jedoch nicht einheitlich einbezogen.

|

Rindsleder fällt unter die Verordnung, während Gelatine aus Rinderknochen nicht erfasst ist. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus Anhang I der Verordnung (EU) 2023/1115, in dem sämtliche relevanten Warencodes gemäß dem international anerkannten Harmonisierten System (HS-Codes) gelistet sind. |

HS-Codes dienen als Grundlage für Zolltarifierung und Außenhandelsstatistiken und sind entscheidend, um die eigene Betroffenheit präzise zu prüfen. Unternehmen, die Produkte dieser Liste in Verkehr bringen, kaufen, verkaufen, verarbeiten oder aus der EU exportieren, unterliegen künftig den umfassenden Sorgfaltspflichten der EUDR. Dabei ist es unerheblich, ob die Unternehmen Importeure, Händler oder Hersteller sind ‒ entscheidend ist die Tätigkeit entlang der Lieferkette.

PRAXISTIPP | Die vollständige Liste der betroffenen HS-Codes ist im offiziellen Verordnungstext abrufbar, www.iww.de/s11831. |

2. Welche Anforderungen ergeben sich für Unternehmen im Umgang mit EUDR-relevanten Produkten?

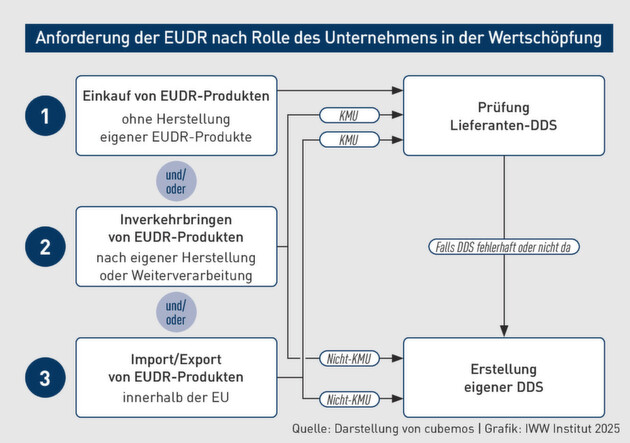

Mit Inkrafttreten der EUDR sind Unternehmen verpflichtet, für betroffene Produkte eine sogenannte Sorgfaltspflichtenerklärung („Due Diligence Statement“, DDS) vorzulegen. Die konkreten Anforderungen hängen davon ab, in welcher Stufe der Wertschöpfung das Unternehmen agiert. Grundsätzlich sind zwei Pflichten zu unterscheiden:

- Erstellungspflicht: Unternehmen, die relevante Produkte in Verkehr bringen (also erstmalig auf dem EU-Markt bereitstellen), müssen eine eigene DDS erstellen.

- Prüfungspflicht: Unternehmen, die mit diesen Produkten ausschließlich handeln (ohne sie erstmalig in Verkehr zu bringen), sind verpflichtet, die bestehende DDS zu prüfen und sicherzustellen, dass sie vollständig und gültig ist.

Ein zentraler Aspekt der Einordnung ist daher die Art des unternehmerischen Umgangs mit den betroffenen Produkten. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ein Produkt importiert oder innerhalb der EU weitergehandelt wird.

Die rechtskonforme Einordnung kann mithilfe eines Flowcharts erfolgen (siehe Abbildung unten). Dieses unterstützt Unternehmen dabei, ihren Verpflichtungsstatus im Sinne der EUDR zu bestimmen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Fall 1: Unternehmen kauft EUDR-relevante Produkte ein

Ein typischer Anwendungsfall liegt vor, wenn ein Unternehmen beispielsweise unbearbeitetes Holz erwirbt, dieses jedoch nicht weiter zu einem EUDR-gelisteten Produkt verarbeitet. In solchen Fällen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, selbst eine Sorgfaltspflichtenerklärung (Due Diligence Statement, DDS) zu erstellen. Es muss jedoch sicherstellen, dass die bezogenen Produkte entwaldungsfrei sind.

Die Verantwortung liegt hier in der Prüfungspflicht: Das Unternehmen muss nachweisen, dass für die jeweilige Lieferung bereits eine gültige DDS vorliegt ‒ i. d. R. erstellt durch den Importeur oder Erstinverkehrbringer. Diese Sorgfaltspflichtenerklärung enthält u. a. Geodaten zur Herkunft, Risikoanalysen sowie ggf. Maßnahmen zur Risikominderung.

Um die Dokumentation effizient zu gestalten, wird die DDS-Referenznummer häufig direkt auf dem Lieferschein angegeben. Darüber hinaus lässt sich die Erklärung digital über das EU-Portal TRACES (Trade Control and Expert System) einsehen und verifizieren.

Diese Prozessgestaltung ermöglicht eine weitgehend automatisierte und rechtssichere Erfüllung der EUDR-Vorgaben für Unternehmen in der Handels- oder Weiterverarbeitungskette.

Fall 2: Unternehmen bringt EUDR-relevante Produkte in Verkehr

Ein klassisches Beispiel für diesen Fall ist ein Möbelhersteller, der seine Produkte innerhalb der EU erstmals in Verkehr bringt. In diesem Fall greift die Erstellungspflicht einer eigenen Sorgfaltspflichtenerklärung (Due Diligence Statement, DDS). Der Umfang der Pflichten unterscheidet sich jedoch maßgeblich nach Unternehmensgröße.

Die EUDR differenziert zwischen großen Unternehmen und kleinen oder mittleren Unternehmen (KMU) gemäß EU-Definition (nicht mehr als 250 Mitarbeitende, 50 Mio. EUR Umsatz oder 25 Mio. EUR Bilanzsumme ‒ wobei zwei der drei Kriterien maßgeblich sind).

- Große Unternehmen sind in jedem Fall verpflichtet, für sämtliche in Verkehr gebrachten EUDR-Produkte eigenständig eine DDS zu erstellen und über das TRACES-System der EU einzureichen. Dies umfasst insbesondere Angaben zur Herkunft der Rohstoffe (Geodaten), Risikoanalysen sowie ggf. Maßnahmen zur Risikominderung.

- KMU sind in einem erleichterten Verfahren lediglich verpflichtet, die DDS ihrer Lieferanten zu prüfen. Liegen diese ordnungsgemäß im TRACES-System vor, reicht eine entsprechende Referenzierung in der eigenen Lieferdokumentation i. d. R. aus. Nur wenn keine valide DDS vorhanden ist oder Zweifel an deren Richtigkeit bestehen, sind auch KMU verpflichtet, eine eigene DDS zu erstellen.

Diese risikobasierte Differenzierung soll einerseits die Wirksamkeit der EUDR sicherstellen, andererseits aber kleinere Unternehmen nicht unverhältnismäßig belasten.

Fall 3: Das Unternehmen importiert/exportiert EUDR-relevante Produkte

Wenn ein Unternehmen EUDR-gelistete Produkte über die EU-Außengrenzen bringt ‒ sei es durch Import aus einem Drittstaat oder Export aus der EU in ein Drittland ‒, greift die volle Erstellungspflicht einer Sorgfaltspflichtenerklärung (DDS). In diesen Fällen ist das Unternehmen verpflichtet, für jedes betroffene Produkt und jede Charge eine eigene DDS zu erstellen. Diese muss folgende Informationen enthalten:

- Geolokalisierung der Produktionsflächen

- Risikoanalyse zur Entwaldungsfreiheit und legalen Herkunft

- Ggf. dokumentierte Maßnahmen zur Risikominderung

Die DDS ist vor dem Grenzübertritt über das EU-einheitliche TRACES-System zu registrieren und den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen. Ohne eine ordnungsgemäß validierte DDS darf das Produkt weder importiert noch exportiert werden. Besonders für international tätige Unternehmen sind damit neue Dokumentations- und Prüfpflichten verbunden, die frühzeitig in bestehende Zoll- und Lieferkettenprozesse integriert werden sollten.

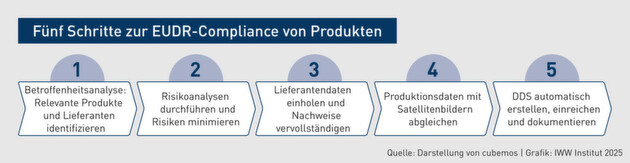

3. Der 5-stufige Prozess, um die Compliance der Produkte nach EUDR zu erhalten

Mit der Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) verfolgt die EU das Ziel, den Handel mit Produkten zu unterbinden, für deren Herstellung Wald zerstört oder degradiert wurde. Ab dem Stichtag dürfen betroffene Rohstoffe und Erzeugnisse nur dann auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, wenn ihre Entwaldungsfreiheit durch eine Due-Diligence-Erklärung (DDS) nachgewiesen wird.

Beachten Sie | Diese Erklärung muss vorab eingereicht und für mindestens fünf Jahre elektronisch archiviert werden.

Für Unternehmen mit globalen, vielschichtigen Lieferketten bedeutet das: Erstmals besteht ein verbindlicher rechtlicher Rahmen, der satellitengestützte Geodatenanalyse, Risikobenchmarking und digitale Lieferantentransparenz in einem integrierten Nachweisprozess zusammenführt.

Hier wird ein praxiserprobter Fünf-Schritte-Prozess vorgestellt, mit dem die EUDR-Anforderungen erfüllt werden können. Der Prozess ist in der Abbildung unten dargestellt.

Schritt 1: Betroffenheitsanalyse: Relevante Produkte und Lieferanten identifizieren

Der Einstieg in die EUDR-konforme Umsetzung beginnt mit einer grundlegenden Frage: Ist das eigene Produktportfolio überhaupt betroffen? Die Verordnung bezieht sich nicht auf klassische Zolltarifnummern, sondern auf die Kombinierte Nomenklatur (KN) der EU ‒ also auf HS-Codes als faktische Grundlage.

In der Praxis hat sich ein zweistufiges Vorgehen zur Identifikation EUDR-relevanter Produkte bewährt:

- Export der Produktstammdaten aus dem ERP-System, einschließlich Handelsbezeichnung, Materialnummer, KN-/HS-Code, Lieferant, Ursprungsland und ‒ sofern vorhanden ‒ Produktionsort bzw. Ursprung des Rohstoffs.

- Abgleich dieser Daten mit Anhang I der EUDR, der die betroffenen HS-Codes aus den sieben Rohstoffkategorien aufführt (Rindfleisch, Palmöl, Soja, Holz, Kakao, Kaffee, Kautschuk).

Gerade bei verarbeiteten Erzeugnissen treten dabei häufig Fehlklassifizierungen zutage: Produkte mit Palmölderivaten (z. B. Oleochemikalien, Emulgatoren) oder geringen Kakaobestandteilen (< 2 %) werden oft übersehen ‒ obwohl die Verordnung keine Mengenschwelle kennt. Entscheidend ist allein, ob der kritische Rohstoff preis- oder funktionsbestimmend ist.

Schritt 2: Risikoanalysen durchführen und Risiken minimieren

Sobald die betroffenen Produkte identifiziert sind, steht im nächsten Schritt die Zuordnung der jeweiligen Rohstoffherkunft zu einer von drei Risikokategorien an. Die EU-Kommission veröffentlicht hierzu regelmäßig eine Länderliste, die maßgeblich über die Tiefe der erforderlichen Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) entscheidet:

| ||||

Risikokategorie | Beispiele (Stand: 5/25) | Prüfumfang DDS | Behördliche Kontrolldichte | Zusätzliche Pflichten |

Low Risk | Deutschland, USA, China | Stark reduziert | Stichproben < 1 % | Keine weiteren Nachweise |

Standard Risk | Brasilien, Indonesien, Malaysia | Vollständige DDS | 3 % ‒ 9 % | Abfrage zu Arbeits- und Landrechten empfohlen |

High Risk | Russland, Belarus | DDS + Menschenrechts-Check | ≥ 9 % | Abfrage zu Arbeits- und Landrechten erforderlich |

Quelle: Darstellung von cubemos

Die Einordnung hat unmittelbare Auswirkungen auf den betrieblichen Aufwand. Während in low-risk-Fällen und der geringen Komplexität in der Lieferkette der Nachweis der Entwaldungsfreiheit genügt, fordert die EUDR in high-risk-Konstellationen zusätzliche Belege: etwa zur Achtung der Menschenrechte, Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette oder der Einhaltung indigener Landrechte.

Beachten Sie | Die Risikoklassifizierung ist dynamisch. Die Europäische Kommission kann das Länder-Ranking jährlich anpassen ‒ etwa auf Basis neuer Entwaldungsdaten oder Governance-Indikatoren. Unternehmen sind daher gut beraten, ihre Lieferketten mindestens halbjährlich zu überprüfen und gegebenenfalls neu einzustufen, um Compliance-Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

Schritt 3: Lieferantendaten einholen und Nachweise vervollständigen

Sind Produkt- und Risikoprofil eindeutig bestimmt, lässt sich ableiten, welche Nachweise im Rahmen der Due-Diligence-Anforderungen einzuholen sind. Die Anforderungen variieren je nach Risikokategorie ‒ es gilt das Prinzip: Je höher das Risiko, desto umfangreicher die Pflichtdokumentation. Dazu gehören:

- 1. Erfassung der zentralen Entwaldungsrisiken

- 2. Erfassung der zentralen Menschenrechtsrisiken

- 3. Erfassung von produkt- und chargenspezifischen Daten wie bspw. Geodaten, Produktionszeitpunkt, Menge, Gewicht, etc.

Das bloße Einsammeln der Dokumente reicht jedoch nicht aus. Vielmehr müssen Unternehmen i. S. v. § 10 EUDR begründen, warum ein Lieferant trotz Restrisiko akzeptiert wird. Zulässig sind etwa verifizierte Satellitenanalysen, Auditberichte, Zertifizierungen nach RSPO oder PEFC sowie dokumentierte Verbesserungsmaßnahmen des Lieferanten.

PRAXISTIPP | Zur Risikosteuerung empfiehlt sich ein Scoring-Modell: Lieferantenantworten werden automatisiert bewertet und mit einem Score versehen. Wird ein definierter Schwellenwert unterschritten, sollte ein Eskalationsprozess ausgelöst werden ‒ mit der Option, Nachforderungen an Lieferanten zu stellen, Korrekturmaßnahmen zu initiieren oder Bezugsentscheidungen zu überdenken. |

Schritt 4: Produktionsdaten mit Satellitenbildern abgleichen

Im Zentrum des EUDR-Nachweises steht der räumliche Herkunftsnachweis ‒ konkret: die Geolokalisierung der Produktionsflächen im Format Polygon, idealerweise als WKT- oder GeoJSON-Datei. Die Fläche muss so präzise angegeben werden, dass sie eindeutig verortet und mit Satellitendaten abgeglichen werden kann. Der technische Ablauf des Abgleichs folgt einem standardisierten Prozess:

- 1. Import der Rohkoordinaten (Punkt oder Polygon)

- 2. Abgleich mit Satellitenlayern und Klassifikation der Landbedeckung

- 3. Change Detection zur Erkennung von Entwaldungsereignissen ab 30.12.20

- 4. Ergebnisbereitstellung inklusive Metadaten wie betroffener Fläche, Detektionsdatum und EUDR-Bewertung („deforestation-free“ oder „not compliant“)

Für Unternehmen ist entscheidend, dass die eingesetzten Systeme auf offiziell anerkannte Quellen zurückgreifen. Denn im Prüf- oder Streitfall müssen die Rohdaten für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gegenüber Aufsichtsbehörden nachvollziehbar verfügbar sein.

Schritt 5: DDS automatisch erstellen, einreichen und dokumentieren

Sobald alle geforderten Nachweise vorliegen ‒ von der Geolokation über Lieferanteninformationen bis hin zu Entwaldungsanalysen ‒, erfolgt der finale Schritt zur EUDR-Konformität: die Erstellung und Einreichung der Due-Diligence-Erklärung (DDS). Seit April 2025 ist dafür das EUDR-Informationssystem der EU freigeschaltet ‒ ein zentrales Portal zur Verwaltung und Prüfung entwaldungsrelevanter Produktdaten.

Übersicht / Die wichtigsten Funktionen des Portals |

|

Für Händler innerhalb der EU, die EUDR-Produkte lediglich weitervertreiben, genügt es, die Referenznummer zu übermitteln ‒ eine eigenständige DDS ist in diesem Fall nicht erforderlich. Wer jedoch EUDR-Produkte in die EU importiert, ist selbst verantwortlich für die Erstellung ‒ es sei denn, der außereuropäische Lieferant hat die DDS bereits erstellt und die Nr. wird gültig weitergereicht.

FAZIT | Mit der EUDR stellt die EU einen neuen Referenzrahmen für Lieferkettentransparenz, Entwaldungsschutz und digitale Nachweispflichten auf. Die Anforderungen betreffen nicht nur Primärproduzenten in tropischen Regionen, sondern auch Importeure, Händler und Markenunternehmen in Europa ‒ vor allem dann, wenn sie Rohstoffe oder Erzeugnisse aus komplexen globalen Lieferketten beziehen. Der Weg zur Konformität mit der EUDR lässt sich praxisnah in fünf Prozessschritte gliedern:

Die EUDR führt damit ein Paradigma ein, das weit über klassische Compliance hinausgeht: Risikobasierte Prüfungspflicht trifft auf digitale Rückverfolgbarkeit ‒ ergänzt um eine neue Rolle für Satellitentechnologie in regulatorischen Prozessen. Die EUDR ist nicht das Ende regulatorischer Transformationen im ESG-Kontext ‒ sie ist ein Baustein. Der Übergang von freiwilliger Nachhaltigkeit zu verpflichtender Lieferkettenverantwortung wird sich fortsetzen. Unternehmen, die ihre Prozesse heute anpassen, schaffen die Grundlage, zukünftige Anforderungen skalierbar, effizient und revisionssicher zu erfüllen. |