· Anti-Treaty-Shopping-Regelung

§ 50d Abs. 3 EStG in Konzernen: Erleichterungen durch aktualisiertes Merkblatt des BZSt

von StB Marc Oppermann, Düsseldorf

| Durch das AbzStEntModG ist die Neufassung des § 50d Abs. 3 EStG ab dem 9.6.21 in Kraft getreten. Die Vorschrift zielt darauf ab, die missbräuchliche Inanspruchnahme von Quellensteuervergünstigungen durch DBA sowie EU-Richtlinien durch die gezielte Zwischenschaltung substanzschwacher Gesellschaften zu verhindern. Das BZSt weist aktuell auf ein neues Merkblatt zur Entlastungsberechtigung nach § 50d Abs. 3 EStG hin und lockert seine bisherige Auffassung im Hinblick auf die persönliche Entlastungsberechtigung und auf die Anwendung der Börsenklausel (s. www.iww.de/s13234 ). Diese Erleichterungen werden nachfolgend anhand von Praxisfällen vorgestellt. |

1. Überblick: Prüfungsschema zu § 50d Abs. 3 EStG in Konzernstrukturen

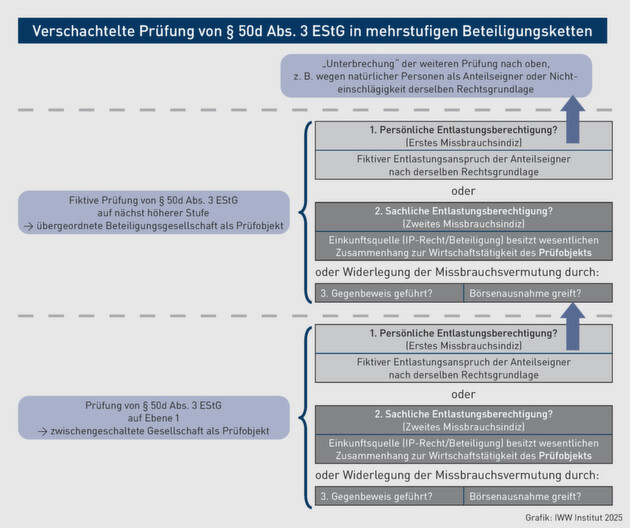

Nach § 50d Abs. 3 EStG kann eine zwischengeschaltete Gesellschaft Anspruch auf vollständige oder teilweise Entlastung von deutscher Kapitalertragsteuer oder Abzugsteuer nach § 50a EStG haben. Dies gilt für Steuerbeträge, die entweder nach § 50c Abs. 3 EStG zu erstatten oder nach § 50c Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EStG freizustellen wären ‒ basierend auf einem DBA, § 43b EStG, § 50g EStG oder § 44a Abs. 9 EStG. Die Entlastung ist möglich, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- 1. Persönliche Entlastungsberechtigung: An der Gesellschaft sind Personen beteiligt oder durch Satzung, Stiftungsgeschäft oder Verfassung begünstigt, denen die Steuerentlastung zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten.

- 2. Sachliche Entlastungsberechtigung: Die Einkunftsquelle der zwischengeschalteten Gesellschaft steht in wesentlichem Zusammenhang mit einer eigenen Wirtschaftstätigkeit ‒ also über die bloße Vermögensverwaltung hinausgehende Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsverkehr.

- 3. Gegenbeweis/Motivtest: Liegt weder eine persönliche noch eine sachliche Entlastungsberechtigung vor, kann die Gesellschaft nachweisen, dass ihre Einschaltung nicht als Hauptzweck der Erlangung steuerlicher Vorteile dient.

- 4. Börsenklausel: Es besteht mit der Hauptgattung der Gesellschaftsanteile ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse.

In Kapitalgesellschaftsstrukturen richtet sich die Prüfung der persönlichen Entlastungsberechtigung nach dem sogenannten Look-through Approach („wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten“). Dabei werden die Anteilseigner der zwischengeschalteten Gesellschaft zum Prüfungsobjekt. Ziel ist es, auf dieser Basis ein sachgerechtes Ergebnis i. S. d. § 50d Abs. 3 EStG zu erreichen. Daraus ergibt sich folgendes Prüfungsschema:

2. Praxisrelevante Erleichterungen des neuen BZSt-Merkblatts

Am 17.3.25 hat das BZSt ein mit dem BMF abgestimmtes neues Merkblatt zur Entlastungsberechtigung nach § 50d Abs. 3 EStG veröffentlicht (s. www.iww.de/s13234). Das neue Merkblatt bezieht sich ausdrücklich nur auf Dividendensachverhalte und nimmt zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen des § 50d Abs. 3 EStG Stellung.

Beachten Sie | Es ist zu erwarten, dass kurzfristig auch das Merkblatt zur Abzugsteuer nach § 50a EStG (Stand: Juni 2021) entsprechend angepasst wird.

Erfreulich aus Sicht der Beratungspraxis ist, dass das BZSt im Ergebnis seine bisherige restriktive Sichtweise zur persönlichen Entlastungsberechtigung und zur sog. Börsenklausel bei mehrstufigen Beteiligungsebenen lockert:

- Im Rahmen der (mittelbaren) persönlichen Entlastungsberechtigung (§ 50d Abs. 3 S. 1 Nr. 1 EStG) hat die Antragstellerin Anspruch auf Entlastung, soweit Personen an ihr beteiligt bzw. begünstigt sind, denen dieser Steuerentlastungsanspruch zustünde, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten (Look-through Approach). Bisher hatte das BZSt diesbezüglich gefordert, dass der hypothetische Entlastungsanspruch auf derselben Rechtsgrundlage beruht (z. B. dasselbe DBA) wie der Entlastungsanspruch der Antragstellerin selbst. Ein „betragsmäßig identischer“ hypothetischer Entlastungsanspruch, welcher sich aus einer anderen Rechtsgrundlage ergibt, sei nicht ausreichend, allerdings könne dieser den Nachweis eines Gegenbeweises „erleichtern“ (vgl. Gesetzesbegründung zum AbzStEntMoG, 66).

- Von dieser überschießenden Sichtweise rückt das BZSt nun ab. Nunmehr soll, sofern die an der Antragstellerin unmittelbar und/oder mittelbar beteiligten Personen einen niedrigeren hypothetischen Entlastungsanspruch hätten, der Entlastungsanspruch der Antragstellerin lediglich der Höhe nach entsprechend beschränkt werden.

- Nach der Börsenklausel (§ 50d Abs. 3 S. 2 2. HS EStG) gilt die Missbrauchsvermutung des § 50d Abs. 3 S. 1 EStG als widerlegt, wenn mit der Hauptgattung der Anteile der Antragstellerin ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse stattfindet. Im Schrifttum wurde zunächst missverstanden, dass die Neufassung des § 50d Abs. 3 EStG die Anforderungen verschärfe, da eine Börsennotierung auf Ebene mittelbar beteiligter Gesellschaften angeblich nicht mehr berücksichtigt werden könne. Dieses Missverständnis wurde jedoch rasch durch das BZSt ausgeräumt. Nach Auffassung des BZSt konnte die Börsenklausel auch auf einer nachgelagerten Beteiligungsebene greifen ‒ allerdings nur dann, wenn ein hypothetischer Entlastungsanspruch auf derselben Rechtsgrundlage wie bei der Antragstellerin bestand. Ein betragsmäßig identischer Anspruch aus einer anderen Rechtsgrundlage reichte nach bisheriger Sichtweise hingegen nicht aus.

- Das BZSt rückt auch von dieser restriktiven Auffassung ab. Die Börsenklausel soll nunmehr bei identischen oder höheren Entlastungsansprüchen (unabhängig von der jeweiligen Rechtsgrundlage) auf nachgelagerter Beteiligungsstufe Anwendung finden. Vorausgesetzt wird dabei aber, dass bei mittelbarer Beteiligung auch sämtliche zwischengeschaltete Gesellschaften im Vergleich zur Antragstellerin einen identischen oder höheren Entlastungsanspruch hätten.

3. Typische Praxisfälle

Nachfolgend werden die dargestellten Erleichterungen anhand von Praxisfällen erläutert, die bereits in der PIStB 23, 158 vorgestellt wurden. In der Beratungspraxis empfiehlt es sich zunächst zu prüfen, ob der Börsenhandelstest erfüllt ist und damit die Anwendung der Anti-Treaty-Shopping-Regelung des § 50d Abs. 3 EStG ausgeschlossen werden kann. Kann das bejaht werden, ist eine Reduktion der deutschen Quellensteuer möglich, ohne dass aufwendige und kostenintensive Analysen zur sachlichen Entlastungsberechtigung oder zum Gegenbeweis erforderlich sind.

|

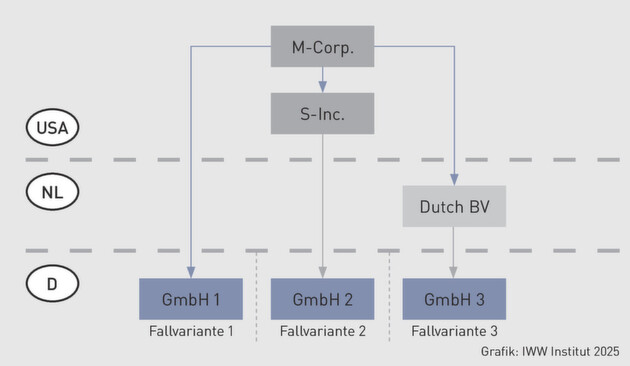

Die börsennotierte M-Corp. hält drei Beteiligungen an deutschen GmbHs. GmbH 1 wird zu 100 % unmittelbar von der M-Corp. gehalten, wohingegen die GmbH 2 mittelbar über eine nicht börsennotierte S-Inc. (welche ebenfalls in den USA ansässig ist) gehalten wird. Schließlich ist die M-Corp. noch zu 100 % an der niederländischen Dutch BV beteiligt, welche Alleingesellschafterin der GmbH 3 ist.

Fraglich ist, ob die Kapitalertragsteuer-/Quellensteuerreduktion auf 0 % nach Art. 10 Abs. 3 DBA-USA für GmbH 1 und GmbH 2 bzw. auf Basis der Mutter-Tochter-Richtlinie des § 43b EStG für die GmbH 3 durch § 50d Abs. 3 EStG „gefährdet“ sein kann. |

|

Mit Blick auf das Prüfungsschema ergibt sich folgende Lösung für die Fallvariante 3:

- Bisherige Auffassung: Auf der Stufe der Dutch BV ist die persönliche Entlastungsberechtigung nach § 50d Abs. 3 S. 1 Nr. 1 EStG zu prüfen. Dies war nach alter Ansicht der Finanzverwaltung ‒ mit Blick auf den „Nullsteuersatz“ ‒ zu verneinen, da der M-Corp. eine Entlastung auf Grundlage des DBA-USA und nicht nach § 43b EStG zusteht. Mangels derselben Anspruchsgrundlage für die Reduktion auf 0 % gelang hier folglich der Sprung auf die Stufe der börsennotierten M-Corp. anders als in Fallvariante 2 nicht. Damit verblieb der Dutch BV zwecks voller Quellensteuerreduktion auf 0 % noch der Weg über die sachliche Entlastungsberechtigung oder der Nachweis des Gegenbeweises.

- Neue Auffassung: Nach aktueller Ansicht ist die persönliche Entlastungsberechtigung auf Ebene der Dutch BV nunmehr zu bejahen, da der M-Corp. ebenfalls eine Entlastung auf 0 % (und zwar lediglich aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage) zusteht. Folglich gelingt nun der Sprung auf die Stufe der börsennotierten M-Corp. im Rahmen der verschachtelten Prüfung des § 50d Abs. 3 EStG. Damit ist eine ggf. volle Kapitalertragsteuerentlastung durch § 50 Abs. 3 EStG nicht gefährdet.

|

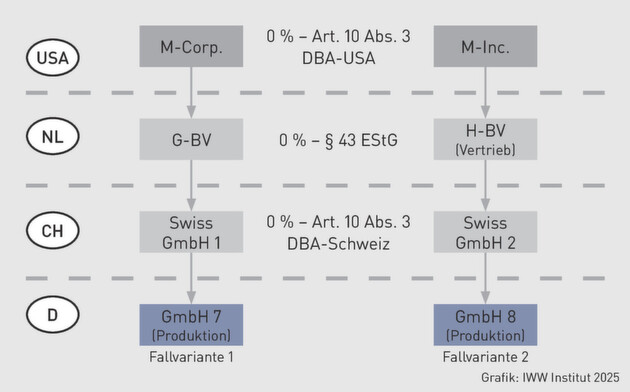

Eine börsennotierte M-Corp. (Fallvariante 1) bzw. eine nicht börsennotierte M-Inc. (Fallvariante 2) hält eine deutsche Produktions-GmbH über eine direkte Tochterkapitalgesellschaft in den Niederlanden und eine indirekte Tochterkapitalgesellschaft in der Schweiz. In der M-Inc.-Gruppe wird der Vertrieb sämtlicher Produkte der Produktions-GmbH von der H-BV ausgeführt.

Fraglich ist wiederum, ob eine Kapitalertragsteuer-/Quellensteuerreduktion auf 0 % nach Art. 10 Abs. 3 DBA-Schweiz durch § 50d Abs. 3 EStG „gefährdet“ sein kann. |

|

- Bisherige Auffassung: Die Börsenklausel der M-Corp. sowie die sachliche Entlastungsberechtigung der H-BV kommen nicht (direkt) zur Anwendung, da bereits die G-BV (bzw. H-BV) die Prüfung der persönlichen Entlastungsberechtigung nach oben in der Beteiligungskette unterbricht, da die G-BV (bzw. H-BV) nicht nach dem DBA-Schweiz als derselben Rechtsgrundlage entlastungsberechtigt wäre.

- Mit Blick auf die zwei Fallvarianten stellte sich die Frage, ob der Gegenbeweis allein dadurch geführt werden kann, dass der indirekte Anteilseigner einen betragsmäßig identischen hypothetischen Entlastungsanspruch aufgrund der Börsenklausel (Fallvariante 1) bzw. aufgrund der sachlichen Entlastungsberechtigung (Fallvariante 2) hat.

- Laut der Gesetzesbegründung sollte der Umstand eines betragsmäßig identischen Entlastungsanspruchs den Gegenbeweis „erleichtern“. Welche Erleichterungen in der Praxis auf welche Weise eingreifen sollten, wurde allerdings nicht näher erläutert und führte folglich zu Unsicherheit.

- Neue Auffassung: Im Rahmen der Prüfung der persönlichen Entlastungsberechtigung findet keine Unterbrechung des Sprungs in der Beteiligungskette nach oben statt, da alle zwischengeschalteten Gesellschaften bei Direktbezug der potenziellen Dividendenerträge eine volle Entlastung von 26,375 % auf 0 % beanspruchen könnten. Die Tatsache, dass diesen Entlastungsansprüchen unterschiedliche Rechtsgrundlagen zugrunde liegen, ist nunmehr irrelevant. Dies ist m. E. nur folgerichtig, da eine durch § 50d Abs. 3 EStG zu sanktionierende schädliche Zwischenschaltung einer Gesellschaft nach dem Sinn und Zweck dieser Anti-Treaty-Shopping-Regelung nicht vorliegen kann, wenn alle indirekten Anteilseigner der deutschen Kapitalgesellschaft bei fiktivem Direktbezug einen Entlastungsanspruch in gleicher Höhe haben.

- Folglich kann für Fallvariante 1 die Börsenklausel direkt (ohne den Umweg über einen „erleichterten“ Gegenbeweis) eingreifen, wobei in Fallvariante 2 die sachliche Entlastungsberechtigung der H-BV direkt (wiederum ohne den Umweg eines „erleichterten“ Gegenbeweises) einschlägig ist.

PRAXISTIPP | Im Rahmen eines Freistellungs- oder Erstattungsantrags sollte der im März 2025 leicht überarbeitete Fragebogen zu § 50d Abs. 3 EStG vollständig und nachvollziehbar ausgefüllt werden. Alle Angaben sind durch geeignete Nachweise lückenlos zu belegen. Ziel ist es, dem BZSt in unkritischen Fällen eine zügige Beurteilung zu ermöglichen. Der eingereichte Fragebogen sollte klar erkennen lassen, dass kein Anwendungsfall des § 50d Abs. 3 EStG vorliegt. Daher empfiehlt es sich, sämtliche Fragen so ausführlich wie möglich zu beantworten ‒ etwa zu Internet-, Telefon-, Wasser- oder Stromverträgen, zu Anstellungsverhältnissen oder zur Höhe der jährlichen Geschäftsführervergütung durch die Gesellschaft. Die entsprechenden Nachweise sollten jeweils beigefügt werden. Ein vollständig und sorgfältig ausgefüllter Fragebogen mit vollständiger Beleglage erleichtert dem BZSt die Prüfung und reduziert Rückfragen. So kann das BZSt ‒ wie in § 50c Abs. 2 S. 6 EStG vorgesehen ‒ innerhalb von drei Monaten nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen über den Antrag entscheiden. |

4. Fazit

Die Erleichterungen im BZSt-Merkblatt (§ 50d Abs. 3 EStG) aus März 2025 für Dividendenfälle sind eine positive Überraschung, da die Gesetzesbegründung eine aus systematischer Sicht nicht überzeugende restriktive Sichtweise der Notwendigkeit eines Entlastungsanspruchs aufgrund derselben Rechtsgrundlage nahegelegt hat. Diese Entwicklung ist ‒ ebenso wie die seit Anfang 2025 vorgenommene Erhöhung der Gültigkeitsdauern von Freistellungsbescheinigungen auf fünf Jahre (statt bisher drei Jahre) durch das Bürokratieentlastungsgesetz ‒ eine Erleichterung in der Praxis, schneller und effizienter Entlastungsansprüche gemeinsam mit dem BZSt „abzuarbeiten“. Die Bearbeitungsdauer für beide Seiten ‒ Steuerberatung und BZSt ‒ sollte hierdurch signifikant reduziert werden können.

Weiterführender Hinweis

- Zu § 50d Abs. 3 EStG in Konzernen und den Herausforderungen in der Praxis s. PIStB 23, 158