· Fachbeitrag · Scheinselbstständigkeit

Wenn sich das freie Dienst- als Arbeitsverhältnis herausstellt: neues Honorar

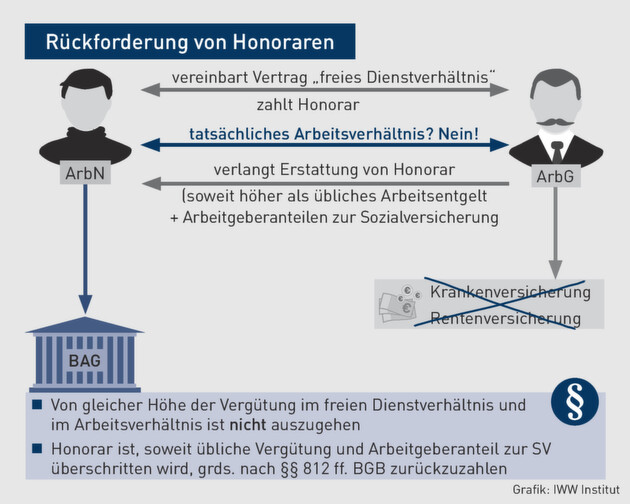

| Stellt sich ein vermeintlich freies Dienstverhältnis im Nachhinein als Arbeitsverhältnis dar, kann in der Regel nicht davon ausgegangen werden, die für freie Mitarbeit vereinbarte Vergütung sei der Höhe nach auch für eine Beschäftigung als ArbN verabredet. |

Sachverhalt

Der ArbG und der ArbN streiten über Ansprüche aus einem fehlerhaft als freies Dienstverhältnis behandelten Arbeitsverhältnis. Der ArbN war seit 2001 beim gemeinnützigen ArbG, dessen Unternehmensgegenstand die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsförderung ist, als „IT-Mitarbeiter“ ohne festen Stundenumfang beschäftigt. Dem Vertragsverhältnis lagen anfänglich mündliche Vereinbarungen zugrunde, wonach der ArbN für jede tatsächlich geleistete Stunde ein Honorar von zunächst 55 DM (umgerechnet 28,12 EUR) bezog. Schrittweise wurde dieses bis einschließlich September 2004 auf 50 EUR erhöht. Mitte Oktober 2004 schlossen die Parteien rückwirkend zum Monatsanfang einen schriftlichen „Dienstleistungsvertrag über EDV-Systemadministration“.

„Gegenstand des Vertrags“ waren die „Errichtung, Beratung und Durchführung der administrativen Tätigkeiten des Computernetzwerks“ nebst entsprechenden Dokumentationen sowie die „Wartung“ näher bestimmter „Hard- und Software“, einschließlich Beratungsleistungen bei deren Anschaffung, Ersatz, Austausch und Vernetzung. Ausgenommen waren Produkte, für die gesonderte Wartungsverträge mit Softwareherstellern bestanden. Für die „Wartung“ vereinbarten die Parteien eine vom ArbN an Werktagen einzuhaltende „Reaktionszeit von vier Stunden“ und als Vergütung „pro anfallende Stunde ein Honorar in Höhe von 60 EUR zzgl. 16 Prozent MwSt“. Im September 2000 schlossen der ArbG und die Gewerkschaft ÖTV einen Mantel- und einen Vergütungstarifvertrag. Der ArbG wendet diese Haustarifverträge nicht auf alle ArbN an. Der ArbN ist nicht Mitglied der vertragschließenden Gewerkschaft.

Der ArbN kündigte das Vertragsverhältnis zum 16.3.09. Auf seinen Antrag vom 5.7.09 stellte die Deutsche Rentenversicherung Bund durch Bescheide fest, dass der ArbN während seiner gesamten Tätigkeit beim ArbG der Versicherungspflicht in allen Zweigen der gesetzlichen Sozialversicherung unterlag. Dagegen erhob der ArbG nach erfolglosem Widerspruch Klage, die das LSG Baden-Württemberg am 9.4.14 (L 5 R 1125/13) rechtskräftig abwies. Anschließend wurde der ArbG für die Zeit von Dezember 2004 bis März 2009 auf Zahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung herangezogen, wobei sich die Arbeitgeberanteile zunächst auf 6.007,25 EUR beliefen.

Der ArbG begehrt für die Zeit vom 1.2.01 bis einschließlich 16.3.09 die Rückzahlung „zu viel“ geleisteter Honorare in Höhe von 106.603,38 EUR und zuletzt die Erstattung von Arbeitgeberanteilen am Gesamtsozialversicherungsbeitrag in Höhe von 6.007,25 EUR. Als üblich sei im Arbeitsverhältnis eine Bruttomonatsvergütung von 2.737 bis 3.094 EUR anzusehen. Daraus berechne sich eine angemessene Gesamtvergütung von 50.014,07 EUR. Über diesen Betrag hinaus geleistete Honorare habe der ArbN rechtsgrundlos erlangt und deshalb zurückzugewähren. Ebenso müsse er die nachentrichteten Beiträge zur Sozialversicherung erstatten.

Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Das LAG wies die Berufung des ArbG zurück. Mit ihrer Revision verfolgt der ArbG sein Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe

Das BAG (26.6.19, 5 AZR 178/18, Abruf-Nr. 212349) hob das Berufungsurteil auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das LAG zurück.

Mit der Begründung des LAG, die im freien Dienstverhältnis geleisteten Honorarzahlungen stünden dem ArbN als Bruttovergütung auch in dem in Wahrheit zwischen den Parteien bestehenden Arbeitsverhältnis zu, könne die Klage nicht abgewiesen werden. Der ArbG könne aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB die Rückzahlung überzahlter Honorare verlangen, wenn der Arbeitnehmerstatus eines vermeintlich freien Mitarbeiters rückwirkend festgestellt werde. Mit einer solchen Feststellung stehe zugleich fest, dass der Dienstverpflichtete als ArbN zu vergüten gewesen sei und ein Rechtsgrund für die Honorarzahlungen nicht bestanden habe, soweit die im Arbeitsverhältnis geschuldete Vergütung niedriger ist als das für das freie Dienstverhältnis vereinbarte Honorar. Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen eines Anspruchs auf Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung trage grundsätzlich die ArbG. Dies gelte auch für eine negative Tatsache wie das Fehlen des rechtlichen Grundes gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 BGB.

Zwischen den Parteien habe im Streitzeitraum kein freies Dienstverhältnis, sondern ein Arbeitsverhältnis bestanden.

- Die Parteien hätten ‒ nach rechtskräftigem Abschluss des sozialgerichtlichen Verfahrens ‒ übereinstimmend vorgetragen, der ArbN sei im Rahmen seiner Beschäftigung beim ArbG ArbN gewesen. Daran anknüpfend habe das LAG festgestellt, dass es sich bei dem Rechtsverhältnis der Parteien um ein Arbeitsverhältnis handele. Bei Rechtstatsachen, das heißt rechtlichen Gegebenheiten, die durch allgemein geläufige Begriffe umschrieben werden, bewirke das Nichtbestreiten, dass das Gericht von ihrem Vorliegen ausgehen, das heißt den Vortrag als schlüssig und nicht beweisbedürftig ansehen könne.

- Der Begründetheit der Klage stehe nicht entgegen, dass vor Klageerhebung der Arbeitnehmerstatus vom Arbeitsgericht nicht ausdrücklich festgestellt worden sei. Eine gerichtliche Feststellung des Arbeitnehmerstatus auf Antrag des Mitarbeiters sei zur Durchsetzung eines Anspruchs auf Rückzahlung überzahlter Honorare nicht per se erforderlich (BAG 8.11.06, 5 AZR 706/05).

Ein Rechtsgrund für die Honorarzahlungen ergebe sich entgegen der Auffassung des LAG nicht aus den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen der Parteien. Ohne das Vorliegen besonderer Anhaltspunkte, an denen es im Streitfall fehle, habe das LAG nicht annehmen dürfen, das zwischen den Parteien für das vermeintlich freie Dienstverhältnis vereinbarte Stundenhonorar sei auch in dem tatsächlich bestehenden Arbeitsverhältnis der Parteien als Bruttoarbeitsentgelt maßgeblich.

Legten die Parteien ihrer Vergütungsvereinbarung eine unrichtige rechtliche Beurteilung darüber zugrunde, ob die Dienste abhängig oder selbstständig erbracht werden, müsse ausgelegt werden, ob die Vergütung unabhängig von der rechtlichen Einordnung des bestehenden Vertrags geschuldet oder gerade an diese geknüpft sei. Maßgebend sei der erklärte Parteiwille, wie er nach den Umständen des konkreten Falls aus der Sicht des Erklärungsempfängers zum Ausdruck komme (§§ 133, 157 BGB).

Vor diesem Hintergrund müsse dem Mitarbeiter regelmäßig klar sein, dass er die für ein freies Dienstverhältnis vereinbarte Vergütung nicht als Bruttoarbeitsentgelt beanspruchen könne, falls sich das Rechtsverhältnis in Wahrheit als Arbeitsverhältnis darstelle. Nur in Ausnahmefällen, für deren Eingreifen es besonderer, vom ArbN darzulegender Anhaltspunkte bedürfe, werde deshalb eine konstitutive, auf die Zahlung eines Stundenhonorars gerichtete Vergütungsvereinbarung für freie Mitarbeit dahin auszulegen sein, dass sie unabhängig von der Rechtsnatur des vereinbarten Rechtsverhältnisses Gültigkeit haben solle. Fehle es an solchen Umständen und lasse sich durch ergänzende Vertragsauslegung die Höhe der Vergütung nicht zweifelsfrei bestimmen, führe dies zur Anwendung von § 612 Abs. 2 BGB und damit zu einem Anspruch auf die übliche Vergütung.

Danach habe der ArbG dem Grunde nach einen Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB auf Herausgabe der überzahlten Vergütung. Er habe schlüssig dargelegt, dass er dem ArbN ohne rechtlichen Grund Honorare gezahlt habe, ohne hierzu verpflichtet gewesen zu sein.

Der ArbN habe nach objektiver Rechtslage seine Dienste nicht als Selbstständiger gegen Zahlung der vereinbarten Honorare geleistet, sondern im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses. Die vom ArbG erbrachten Honorarzahlungen habe der ArbN nach den Darlegungen des ArbG in einem Arbeitsverhältnis nicht beanspruchen können. Die Höhe des zuletzt vereinbarten Honorars von 60 EUR „je angefallener Stunde“ habe mehr als das Doppelte über dem Satz der Vergütung gelegen, die ArbN nach der höchsten Entgeltgruppe des Haustarifvertrags beanspruchen können.

Der Bereicherungsanspruch des ArbG sei nicht wegen eines etwaigen Vorrangs der Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) ausgeschlossen. Die (ergänzende) Vertragsauslegung gehe insoweit vor (BGH 24.1.08, III ZR 79/07). Maßgeblich seien dann die sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen. Der Bereicherungsanspruch der ArbG aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB sei ebenso wenig nach § 814 BGB ausgeschlossen.

Dafür, dass der ArbG die Honorarzahlungen in diesem Sinne in Kenntnis der Nichtschuld vorgenommen hätte, ergäben sich aus dem bisherigen Vorbringen des darlegungs- und beweispflichtigen ArbN keine Anhaltspunkte. Seine Ausführungen ließen allenfalls den Schluss zu, dass der ArbG hinsichtlich der Einordnung des Rechtsverhältnisses als freies Dienstverhältnis Zweifel gehegt habe. Dies führt aber nicht dazu, dass § 814 BGB anzuwenden sei. Selbst wenn die Unkenntnis des ArbG von der zutreffenden Rechtslage auf grober Fahrlässigkeit beruht hätte, schlösse das den Rückforderungsanspruch nicht aus.

Relevanz für die Praxis

Auch wenn der ArbN lediglich die im Arbeitsverhältnis übliche Vergütung beanspruchen kann, muss sich der ArbG im Rahmen von § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB nicht nur diese Vergütung, sondern auch die hierauf entfallenden Arbeitgeberanteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag anrechnen lassen. Ein Bereicherungsanspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB kommt von vorneherein nur soweit in Betracht, wie die Summe des Bruttoarbeitsverdiensts zzgl. der Arbeitgeberanteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag gegenüber den geleisteten Honoraren einen Saldo zugunsten des ArbG ergibt. Ein Anspruch auf Erstattung geleisteter Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung steht dem ArbG nicht zu. Diesen muss der ArbG kraft Gesetzes selbst tragen.

Problematisch kann in Fällen der Rückforderung sein, wenn sich der ArbN nach § 818 Abs. 3 BGB darauf beruft, entreichert zu sein. Bei nicht gleichbleibenden, nur geringen Überzahlungen besteht aber nicht die Möglichkeit des Beweises des ersten Anscheins für den Wegfall der Bereicherung.