· Fachbeitrag · Direktionsrecht des ArbG

Keine Telearbeit gegen den Willen des ArbN

| Der ArbG ist nicht allein aufgrund seines arbeitsvertraglichen Weisungsrechts berechtigt, dem ArbN Telearbeit zuzuweisen. |

Sachverhalt

Der ArbG, ein Unternehmen des N.-Konzerns, entwickelt Technologien und erbringt Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur. Er unterhielt unter anderem eine Betriebsstätte in Berlin am W. 28. Dortbeschäftigte er den 1954 geborenen und bei ihm bzw. seinen Rechtsvorgängern seit 35 Jahren tätigen ArbN als „R&D Engineer“. Er ist mit einem Grad der Behinderung von 40 einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt.

Der ArbG gliederte 2016 auf Grundlage eines mit dem Gesamtbetriebsrat abgeschlossenen „Interessenausgleichs zur Betriebsspaltung und Überleitung der Beschäftigungsbedingungen zur N. S. und S. GmbH“ den Bereich Kundendienst/Customer aus und übertrug ihn auf die genannte Tochtergesellschaft. Die Arbeitsverhältnisse der hiervon betroffenen Organisationseinheiten gingen durch Betriebsteilübergang auf die Tochtergesellschaft über, die in Berlin seit 2016 eine neue Betriebsstätte am S. 11 unterhielt. Die Organisationseinheit, der der ArbN zugeordnet war, verblieb beim ArbG.

Die IG Metall vereinbarte mit dem ArbG und weiteren Unternehmen des N.-Konzerns „anlässlich der gesellschaftsrechtlichen Ausgliederung des Bereichs Sales and Services und der Bildung einer eigenständigen Leitungs- und Organisationsstruktur einschließlich der geplanten Anmietung eigener Betriebsräume für die N. S. und S. GmbH“ einen „Strukturtarifvertrag N.“. Nach § 3 Abs. 2 TV wurden die in Hamburg, Berlin und Leipzig gelegenen Betriebsstätten der tarifschließenden Unternehmen zu einer betriebsverfassungsrechtlichen Organisationseinheit zusammengefasst.

Der ArbG und die N. S. und S. GmbH schlossen mit dem Gesamtbetriebsrat 2017 die „N. Gesamtbetriebsvereinbarung 2017/02, zugleich Interessenausgleich und Sozialplan Berlin“ ab. Gegenstand war unter anderem die Einstellung der Geschäftstätigkeit des ArbG in Berlin. Nr. 5.8 GBV sieht vor, dass Beschäftigten mit Schwerbehinderung oder ihnen Gleichgestellten ihren bisherigen Positionen gleichwertige Positionen in einem der vertragsschließenden Unternehmen angeboten werden.

Der ArbG bot dem ArbN an, bei der N. S. und N. GmbH & Co. KG in Ulm als R & D Engineer tätig zu sein, wobei bis zum 31.5.19 Telearbeit verrichtet werden sollte. Der ArbN lehnte diese Versetzung ebenso ab wie das Angebot, gegen Zahlung einer Abfindung das Arbeitsverhältnis zu beenden sowie Gespräche über seine berufliche Zukunft zu führen. Er folgte nicht der Weisung seines Vorgesetzten, Arbeiten in dem Projekt „NTHLR Mediabuild“ zu verrichten und in diesem Zusammenhang an einem Training und Teambesprechungen teilzunehmen. Ferner erstellte er entgegen einer Weisung keine Wochenberichte. Dies nahm der ArbG zum Anlass, den ArbN abzumahnen.

Nachdem das Integrationsamt der außerordentlichen Kündigung zugestimmt hatte, hörte der ArbG den Betriebsrat zu einer solchen Kündigung mit der Begründung an, der ArbN habe beharrlich seine arbeitsvertraglichen Pflichten verweigert. Er kündigte das Arbeitsverhältnis des ArbN mit Schreiben vom 4.9.17 fristlos aus wichtigem Grund, nachdem der Betriebsrat sich zur Kündigungsabsicht geäußert hatte. Mit seiner Klage wandte sich der ArbN gegen die Kündigung und die Abmahnung.

Das Arbeitsgericht entsprach der Klage. Die Kündigung sei unwirksam, weil dem ArbG ein wichtiger Grund fehle. Der ArbN habe seine Arbeitsleistung nicht beharrlich verweigert. Er sei nicht zur Heimarbeit verpflichtet gewesen und habe die geforderten Wochenberichte nicht anfertigen müssen.

Entscheidungsgründe

Das LAG Berlin-Brandenburg (14.11.18, 17 Sa 562/18, Abruf-Nr. 206516) stellte fest, dass das Arbeitsverhältnis nicht durch die Kündigung aufgelöst worden sei. Der ArbG sei zudem verpflichtet, die Abmahnung aus der Personalakte zu entfernen. Das Arbeitsgericht habe der Klage zu Recht entsprochen.

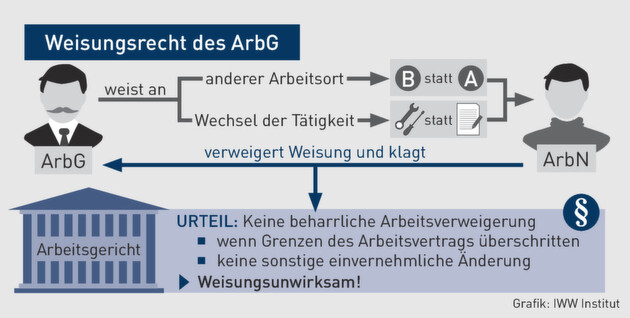

Die außerordentliche Kündigung sei rechtsunwirksam, weil für sie ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB fehle. Lehne es der ArbN bewusst und nachhaltig ab, seinen vertraglichen Pflichten nachzukommen, müsse der ArbG in der Regel nicht am Arbeitsverhältnis festhalten. Dem ArbN könne hier aber keine beharrliche Arbeitsverweigerung vorgeworfen werden. Es könne auch nicht angenommen werden, dass der ArbN arbeitsvertraglich verpflichtet gewesen sei, die ihm angetragenen Tätigkeiten zu verrichten:

- Der ArbG könne seine Kündigung nicht darauf stützen, dass der ArbN nicht zu einer Tätigkeit im „Home-Office“ bereit gewesen sei. Er habe seine Arbeit in der Betriebsstätte am W. 28 zu verrichten. Eine Änderung dieses Arbeitsorts sei nicht erfolgt. Sie ergebe sich nicht aus den Regeln der GBV. Diese sehe lediglich vor, dem ArbN als Beschäftigten mit Sonderkündigungsschutz eine neue Stelle mit vorübergehender Telearbeit anzubieten; eine Verpflichtung, das Angebot anzunehmen, habe nicht bestanden.

- Die Parteien hätten ferner keine einzelvertragliche Vereinbarung über die Änderung des Arbeitsorts getroffen. Weder habe der ArbN das Schreiben des ArbG zu einer Tätigkeit in Ulm unterzeichnet, noch habe er sich auf andere Weise mit einer Vertragsänderung einverstanden erklärt.

- Der ArbG habe dem ArbN schließlich auch nicht in Ausübung seines Weisungsrechts (§ 106 S. 1 GewO) eine Tätigkeit im „Home-Office“ rechtswirksam zugewiesen. Dabei sei bereits zweifelhaft, ob das mit „Ihre Versetzung“ überschriebene Schreiben eine einseitige Zuweisung einer Tätigkeit in Telearbeit enthalte; denn der ArbG hat dort ausdrücklich eine Zustimmung des ArbN zu der neuen Tätigkeit erbeten. Dass der ArbG dem ArbN auf andere Weise eine Arbeit im „Home-Office“ übertragen habe, sei weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Eine derartige Anordnung wäre zudem vom Weisungsrecht nicht mehr umfasst. Mit ihr würde der ArbG den vereinbarten Vertragsrahmen überschreiten, der eine Tätigkeit in einer bestimmten Betriebsstätte vorsehe; hierfür bietet § 106 S. 1 GewO keine Grundlage. Die Umstände einer ausschließlich in der eigenen Wohnung zu verrichtenden Arbeit seien mit einer Tätigkeit, die in einer Betriebsstätte zusammen mit weiteren Mitarbeitern des ArbG auszuüben sei, nicht vergleichbar. Der ArbN verliere den unmittelbaren Kontakt zu seinen Kollegen. Die Möglichkeit, sich mit ihnen auszutauschen, werde deutlich verringert. Die Grenzen von Arbeit und Freizeit seien fließend. Der ArbN sei für die betriebliche Interessenvertretung und die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften schwerer erreichbar.

Der ArbG könne ferner nicht geltend machen, der ArbN habe sich im Zusammenhang mit dem Projekt „NTHLR Mediabuild“ beharrlich geweigert, seine arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeiten zu verrichten. Es sei nicht erkennbar, um welche Tätigkeiten es sich dabei handeln sollte. Zudem handele es sich bei diesem Aufgabenkreis um Tätigkeiten, die der ArbG dem ArbN nach Schließung der Betriebsstätte am W. 28 übertragen wollte, die also dort nicht zu verrichten waren. Wenn es sich um die in Aussicht genommene Telearbeit handeln sollte, konnte die ArbG diese nicht einseitig zuweisen.

Der ArbG sei gemäß § 242, § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB zudem verpflichtet, die Abmahnung aus der Personalakte zu entfernen. Es könne nicht angenommen werden, dass er verpflichtet gewesen sei, Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Projekt „NTHLR Mediabuild“ auszuüben.

Relevanz für die Praxis

Eine Umdeutung der unwirksamen außerordentlichen Kündigung in eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses kam nicht in Betracht, weil die für eine ordentliche Kündigung erforderliche Zustimmung des Integrationsamts nicht vorlag (§ 168 SGB IX). Im Übrigen lag eine zur Kündigung berechtigende Arbeitsverweigerung nach den obigen Ausführungen nicht vor; auch wurde der Betriebsrat zu einer ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht angehört. Ob der Ausspruch einer ordentlichen Kündigung nach § 15 KSchG ausgeschlossen war, konnte daher dahinstehen.

Weiterführender Hinweis

- Wenn der Rebell die Arbeit beharrlich verweigert..., BAG in AA 18, 184