· Fachbeitrag · Arbeitsrecht

Das 1x1 im Mutterschutz, für Elternzeit und Elterngeld ‒ mit BEEG-Änderungen zum 1.9.21

von Dr. Guido Mareck, stellv. Direktor Arbeitsgericht Dortmund

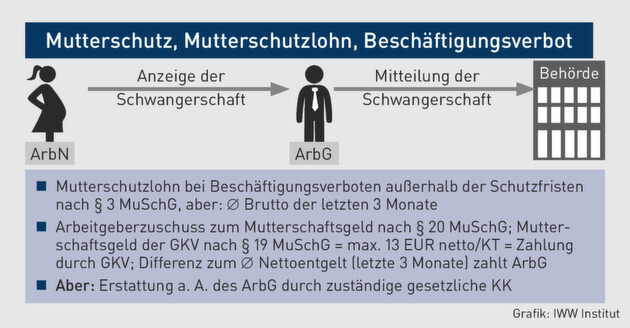

| Zum 1.9.21 ändert sich einiges im BEEG. Ein Grund mehr, sich mit dem Thema Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld zu beschäftigen. Denn es ranken sich immer noch Mythen um die Fragen der Beantragung, Dauer, Beendigung der Elternzeit und ihre Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis. In Teil 1 geht es um den Mutterschutz und den Mutterschutzlohn, das Beschäftigungsverbot und was in der Schwangerschaft gilt. |

1. Das Mutterschutzgesetz

Zunächst: Eine Frist zur Bekanntgabe der Schwangerschaft gibt es für ArbN nicht. Nach § 15 Abs. 1 MuSchG soll die werdende Mutter dem ArbG ihre Schwangerschaft und den voraussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie davon Kenntnis erlangt hat. Aufgrund dieser Mitteilung werden die gesetzlichen Beschäftigungsverbote wirksam.

Wichtig | Es gibt keine gesetzliche Pflicht der ArbN, die Schwangerschaft dem ArbG mitzuteilen. Eine ArbN sollte aber in ihrem eigenen Interesse die Schwangerschaft dem ArbG möglichst frühzeitig mitteilen, da ansonsten der gesetzliche Schutz nach dem MuSchG und der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz nicht zur Anwendung kommt.

Nach § 1 MuSchG fallen unter den Anwendungsbereich des Gesetzes:

- Auszubildende und Praktikanten/Innen,

- behinderte Frauen, in Werkstätten für behinderte Menschen,

- Entwicklungshelferinnen,

- Frauen im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres,

- Frauen im Bundesfreiwilligendienst,

- Angehörige einer geistlichen Genossenschaft,

- Schülerinnen und Studentinnen, soweit Ort der Ausbildung, Zeit und Abläufe verpflichtend vorgegeben sind.

a) Schutzfristen

Das MuSchG sieht Regelungen zu Beschäftigungsverboten vor:

- Das generelle Beschäftigungsverbot (gilt für alle ArbN) nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 MuSchG,

Es gibt insgesamt 14 Wochen Schutzfrist für die ArbN: Sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen danach. Der Entbindungstag wird als eigener Tag angesehen und nicht mitgerechnet. Auf die vorgeburtliche Schutzfrist kann die ArbN verzichten. Das entscheidet nicht der ArbG, sondern die ArbN selbst und ihr Arzt. Auf die nachgeburtliche Schutzfrist kann die ArbN dagegen nicht verzichten. Es gibt aber Ausnahmen, z. B. bei einer Fehlgeburt.

Bei Streitfragen hinsichtlich des Vorliegens und der Dauer eines Beschäftigungsverbots kommt es darauf an, um welche Streitfragen es sich handelt. Hierbei kommt zum Beispiel das Amt für Arbeitsschutz, aber auch die Krankenkassen in Betracht.

b) Mitteilungspflichten des ArbG

Durch das MuSchG ist der ArbG verpflichtet, der zuständigen Aufsichtsbehörde für staatlichen Arbeitsschutz die Schwangerschaft mitzuteilen. Zudem muss er der ArbN ein Gespräch anbieten, in dem er die Gefährdungslage mit ihr bespricht und beurteilt. Generell kommt der Gefährdungsbeurteilung eine wesentliche Rolle zu. Dies wird auch in den §§ 6‒15 MuSchG deutlich, die diese Gefährdungsbeurteilung zum Inhalt haben.

PRAXISTIPP | Die ArbN kann das Gespräch verweigern. Auch hat sie die Möglichkeit z. B. ein Betriebsratsmitglied hinzuzuziehen, wenn sie das möchte. Generell sollte der ArbG dieses Gespräch gut dokumentieren. |

Verantwortlich für die Sicherstellung des Mutterschutzes ist der ArbG (bzw. bei Schülerinnen und Studentinnen die Stelle, mit der das Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis besteht). ArbG, die ihre Mitteilungspflicht verletzen, können mit einem Bußgeld belegt werden.

Der ArbG ist verpflichtet, die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf den Mutterschutz und den Bedarf an erforderlichen Schutzmaßnahmen zu dokumentieren und die gesamte Belegschaft zu informieren. Dies kann durch die angemessene Bereitstellung von Detailinformationen für Interessierte an geeigneter Stelle erfolgen.

Kommt der ArbG zum Ergebnis, dass aufgrund der Gefährdungslage ein anderer Arbeitsplatz zugewiesen werden soll, bietet er dieses der ArbN an. Die ArbN kann dieses nur bedingt ablehnen.

Checkliste / Die 3-Stufen-Prüfung des ArbG |

|

Darf der ArbG Urlaubstage, die nicht mehr vor dem Beginn der Mutterschutzfrist genommen werden können, auszahlen ‒ auch, wenn die ArbN zustimmt? Nein, auf keinen Fall. Denn nach § 7 Abs. 4 BUrlG ist eine Abgeltung von Urlaubstagen nur bei (hier gerade nicht vorliegender) Beendigung des Arbeitsverhältnisses zulässig.

c) Das Beschäftigungsverbot

Der ArbG darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit nach einem ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.

Problematisch ist die Rechtslage aber, wenn Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit und ein Beschäftigungsverbot zusammenfallen.

Legt die ArbN eine entsprechende Bescheinigung des Arztes vor oder erfolgt eine Meldung im Eilverfahren, ist zu unterscheiden:

- ob die ArbN sich schwangerschaftsbedingt in einem Beschäftigungsverbot befindet, oder

- ob sie krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist. In diesem Fall hat die ArbN Anspruch auf Entgelt wegen Krankheit bis zu einer Dauer von sechs Wochen.

Ist bei einem Beschäftigungsverbot die Anrechnung von Urlaub möglich? Nein, das funktioniert nicht, denn der Erholungszweck des Urlaubs kann bei bestehendem Beschäftigungsverbot nicht erfüllt werden.

PRAXISTIPP | Die ArbN ist krank und hat eine AUB. In der AUB bekommt sie das Beschäftigungsverbot. Was gilt jetzt? Das Beschäftigungsverbot gilt erst nach Ablauf der AUB. Merke: „Krankheit zieht an allem vorbei.“ |

Nach dem MuSchG können jedoch alle Mütter mindestens eine Mutterschutzfrist von insgesamt 14 Wochen in Anspruch nehmen, auch wenn das Kind vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kommt (§ 3 Abs. 1 S. 4 MuSchG).

2. Mutterschutzlohn, Mutterschaftsgeld und der Zuschuss

Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Mutterschutzlohn, Mutterschaftsgeld und Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und wie berechnen sich diese?

a) Der Mutterschutzlohn (§ 18 MuSchG)

Hier wird der Bruttodurchschnittsverdienst aus 13 Wochen bzw. 3 Monaten vor Beginn der Schwangerschaft berücksichtigt. Verdienständerungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

|

ArbN A bezog in den letzten drei Monaten vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, für ihre bisherige Tätigkeit folgende Bruttoverdienste: 1. Monat = 650 EUR, 2. Monat = 590, 3. Monat = 610 EUR. Sie verdiente somit in den letzten drei Monaten insgesamt 1.850 EUR. Dies ergibt einen monatlichen Mutterschutzlohn in Höhe von 616,67 EUR. Da sie auf dem neu zugewiesenen Arbeitsplatz nur 500 EUR erhält, muss der ArbG ihr die Differenz von 116,67 EUR als Mutterschutzlohn bezahlen. |

b) Das Mutterschaftsgeld (§ 19 MuSchG)

Hier ist zwischen gesetzlich und privat Krankenversicherten ArbN zu unterscheiden:

- Bei GKV gilt: durchschnittliches kalendertägliches Netto aus 3 Monaten vor Beginn der Schutzfrist, max. 13 EUR pro Tag, welches die Krankenkasse bezahlt (§ 19 Abs. 1 MuSchG),

- Bei PKV gilt: Hier gibt es nur eine Ersatzleistung von höchstens 210 EUR insgesamt (§ 19 Abs. 2 MuSchG). Diese erfolgt auf Antrag der ArbN beim Bundesversicherungsamt.

c) Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (§ 20 MuSchG)

Hier ist der Unterschiedsbetrag zwischen Mutterschaftsgeld und durchschnittlichem kalendertäglichen Nettoverdienst aus den letzten drei Monaten vor Beginn der Schutzfrist unter Berücksichtigung von Verdienständerungen maßgeblich.

PRAXISTIPP | Ist eine Frau für mehrere ArbG tätig, sind für die Berechnung des o. g. Arbeitgeberzuschusses die durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelte aus diesen Beschäftigungsverhältnissen zusammenzurechnen. Den sich daraus ergebenden Betrag zahlen die ArbG anteilig im Verhältnis der von ihnen gezahlten durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelte (§ 20 Abs. 2 MuSchG). |

Übrigens: Der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Er unterliegt jedoch dem Progressionsvorbehalt. Deshalb ist der Betrag im Lohnkonto und auf der Lohnsteuerbescheinigung extra auszuweisen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 AAG (Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung) ist der gem. § 20 MuSchG gezahlte Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bzw. der vom ArbG nach § 18 S. 1 MuSchG gewählte Mutterschutzlohn für den ArbG auf Antrag bei den zuständigen Krankenkassen erstattungsfähig.