· Fachbeitrag · Arbeitnehmer im Ausland

Internationaler Mitarbeitereinsatz: Fürsorgepflichten des Arbeitgebers (Teil 2)

RA Dr. Constantin Frank-Fahle, LL.M., Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

| Dieser zweiteilige Beitrag soll einen Überblick über die relevanten rechtlichen und praktischen Aspekte vermitteln, die im Zusammenhang mit einem aus Deutschland heraus koordinierten Auslandeinsatz stehen. Im ersten Teil ging es um die vertragliche Gestaltung sowie die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers vor, während und bei Beendigung des Auslandeinsatzes (s. PIStB 18, 111 ). In diesem zweiten Teil wird die deutsche Sozialversicherungspflicht bei einer Tätigkeit im Ausland erläutert und die Aspekte Patientenverfügungen, Testamente und kinderbedingte Maßnahmen werden analysiert. |

1. Deutsche Sozialversicherung und anderweitiger Versicherungsschutz

1.1 Deutsche Sozialversicherungspflicht

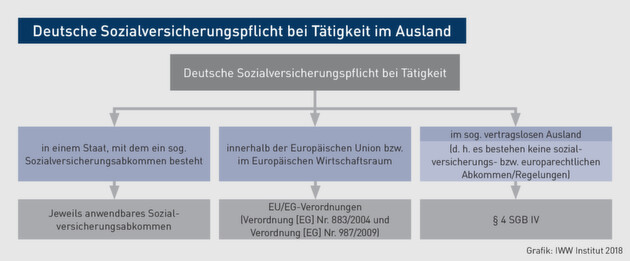

Das deutsche Sozialversicherungssystem beruht auf dem sog. Territorialitätsprinzip (§ 3 SGB IV), d. h., dass eine Versicherungspflicht bezüglich des deutschen Sozialversicherungssystems grundsätzlich nur im Rahmen des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland besteht. Bei Mitarbeitereinsätzen im Ausland greift eine deutsche Sozialversicherungspflicht nur für den Fall, dass Sonderregelungen anwendbar sind, die eine deutsche Sozialversicherungspflicht begründen (sog. Ausstrahlungswirkung). Solche Regelungen sind enthalten in

- sog. Sozialversicherungsabkommen,

- europarechtlichen Regelungen bzw.

- im SGB IV.

Für die Anwendung der vorgenannten Rechtsquellen kommt es darauf an, in welchem Land der Mitarbeitereinsatz vollzogen wird.

Ob das deutsche Sozialversicherungssystem auf den Auslandseinsatz „ausstrahlt“, hat der Arbeitgeber im Rahmen der ihm obliegenden Melde- und Beitragspflichten zu prüfen. Eine korrekte sozialversicherungsrechtliche Einordnung des Mitarbeitereinsatzes ist wichtig, da es im Rahmen einer Fehlbeurteilung mitunter zu erheblichen Nachzahlungsverpflichtungen, sog. „Säumniszuschläge“ (bis zu vier Jahre rückwirkend ‒ § 25 Abs. 1 SGB IV), kommen kann.

Für den Fall, dass der Arbeitgeber irrtümlich vom Vorliegen der Ausstrahlungswirkung ausgeht und es trotz Beitragsabführung im Leistungsfall zu einer Leistungsfreiheit des Sozialversicherungsträgers kommt, kann der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber Schadenersatzansprüche geltend machen. Entsprechendes gilt, wenn der Arbeitgeber fehlerhaft angenommen hat, dass der Mitarbeitereinsatz keine Ausstrahlungswirkung begründet.

PRAXISTIPP | Der Arbeitgeber kann im Vorfeld der Entsendung ‒ in der Regel bei der Krankenkasse des Arbeitnehmers ‒ einen Antrag auf Feststellung einer Entsendung stellen. Dabei wird geprüft, ob der Einsatz im Voraus begrenzt ist und das Gehalt in Deutschland gezahlt, getragen und zu Recht als Betriebsausgabe geltend gemacht wird. |

Unabhängig davon kann der im Ausland beschäftigte Arbeitnehmer dort sozialversicherungspflichtig werden, sofern kein Sozialversicherungsabkommen (zur Vermeidung der doppelten Sozialversicherungspflicht) zwischen Deutschland und dem Entsendungsland besteht (sog. Doppelversicherung).

1.2 Ausstrahlungswirkung (§ 4 SGB IV)

Exemplarisch sollen die sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und praktischen Probleme eines Mitarbeitereinsatzes im sog. „vertragslosen Ausland“ anhand von § 4 SGB IV dargelegt werden. Voraussetzung der Ausstrahlung der deutschen Sozialversicherungspflicht ist:

- Die Entsendung muss in ein Gebiet außerhalb Deutschlands im Rahmen eines in Deutschland bestehenden Beschäftigungsverhältnisses erfolgen.

- Die Entsendung muss befristet erfolgen.

- Der Heimatarbeitgeber ist gegenüber dem Arbeitnehmer weiterhin weisungsbefugt.

- Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Arbeitsentgelt richtet sich gegen den Arbeitgeber in Deutschland (nicht gegen eine rechtlich eigenständige Tochtergesellschaft).

- Das Arbeitsentgelt wird nicht an das ausländische Unternehmen weiterbelastet.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kommt es darauf an, wo der Schwerpunkt der rechtlichen und tatsächlichen Merkmale des Beschäftigungsverhältnisses liegt (BSG 7.11.96, 12 RK 79/94). Dies setzt voraus, dass

- der im Ausland beschäftigte Arbeitnehmer organisatorisch in dem Betrieb des deutschen Arbeitgebers eingegliedert bleibt,

- die wesentlichen Elemente eines Beschäftigungsverhältnisses erfüllt werden und

- sich der Anspruch auf Arbeitsentgelt gegen den deutschen Arbeitgeber richtet.

Bei einer organisatorischen Eingebundenheit in den Heimatbetrieb ist der Arbeitgeber berechtigt, den entsandten Arbeitnehmer jederzeit aus dem Ausland zurückzurufen.

In der Praxis ergeben sich regelmäßig Probleme in Bezug auf die Befristung und die Frage, wer wirtschaftlicher Arbeitgeber ist.

- Befristung: Die Entsendung muss im Voraus vertraglich oder durch die Eigenart der Beschäftigung (z. B. Anlagenbauprojekt) befristet sein. Wird eine zunächst zeitlich begrenzte Entsendung fortgesetzt und ist die Fortsetzung vertraglich möglich, so gilt die Entsendung insgesamt als im Voraus zeitlich begrenzt. Etwas anderes gilt, wenn vertraglich eine automatische Verlängerung vorgesehen ist (BSG 4.5.94, 11 RAr 5593 ‒ USK 9435).

- Wirtschaftlicher Arbeitgeber: Das Gehalt muss wirtschaftlich vom deutschen Arbeitgeber getragen werden, um als Betriebsausgabe geltend gemacht werden zu können. Für den Fall, dass sich die steuerliche Bewertung ändern sollte, weil der Arbeitnehmer eigentlich im Interesse des ausländischen Unternehmens tätig wird, entfällt die Ausstrahlungswirkung. Vor dem Hintergrund, dass sich sowohl der Arbeitgeber als auch der betroffene Mitarbeiter über die sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen nicht zwangsläufig bewusst sind, können Änderungen im Bereich der Belastung des Gehalts erhebliche, auch schadenersatzrechtliche Konsequenzen haben. Unberührt bleibt hiervon die arbeitsrechtliche Bindung der Vertragsparteien.

1.3 Keine deutsche Sozialversicherungspflicht

Greift die Ausstrahlungswirkung nicht, sollte überprüft werden, wie die verschiedenen Säulen der Sozialversicherung freiwillig abgedeckt werden können:

- (Auslandsreise-)Krankenversicherung: Soweit die gesetzliche Krankenversicherung im Gaststaat keine dem Inland entsprechenden Versicherungsschutz bietet, ist zu prüfen, ob ein etwaiger Versicherungsschutz über eine (Auslandsreise-)Krankenversicherung hergestellt werden kann.

- Freiwillige Arbeitslosenversicherung: Ein Antrag auf freiwillige Weiterversicherung gegen Arbeitslosigkeit kann u. a. gemäß § 28a Abs. 1 Nr. 3 SGB III gestellt werden, wenn einer Auslandsbeschäftigung außerhalb der EU oder assoziierten Staaten nachgegangen wird. Ein Anspruch auf freiwillige Weiterversicherung besteht u. a., wenn eine zwölfmonatige Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Antragstellung vorgelegen hat (§ 28a Abs. 2 Nr. 1 SGB III). Für Auslandsbeschäftigte beträgt der Beitragssatz für das Jahr 2018 91,35 EUR (West, Ost).

- Freiwillige Rentenversicherung: Nach der Rechtsprechung des LAG Köln besteht in Bezug auf die Auswirkungen des Auslandseinsatzes auf die Rentenversicherung keine Aufklärungspflicht (LAG Köln 19.1.96, 11 [13/11] Sa 685/95). Einen Antrag auf freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung können gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 SGB VI Deutsche stellen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, nicht sozialversicherungspflichtig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. Der Mindestbeitrag für das Jahr 2018 beträgt 84,15 EUR.

- Ferner besteht die Möglichkeit einer Pflichtversicherung auf Antrag gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI (sog. Antragspflichtversicherung). In der Regel ist die sog. Antragspflichtversicherung vorteilhafter, da sie es ermöglicht, den Schutz bei Erwerbsminderung aufrechtzuerhalten. Für Freiberufler (z. B. Architekten, Ingenieure, Rechtsanwälte, Ärzte, Steuerberater, Apotheker, etc.) besteht ebenfalls grundsätzlich die Möglichkeit, eine freiwillige Mitgliedschaft im Versorgungswerk bei Verzug ins Ausland zu beantragen.

- Unfallversicherung: Soweit die inländische Unfallversicherung nicht greift, kann bei den Unfallversicherungsträgern, die eine sog. besondere Auslandsversicherung eingerichtet haben (§ 140 Abs. 2 und 3 SGB VII), eine Auslandsunfallversicherung beantragt werden.

1.4 Andere deutsche Sozialleistungen

Anderweitige Sozialleistungen wie Eltern- (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BEEG) oder Kindergeld (§ 61 Abs. 1 EStG und § 1 Abs. 1 BKGG) sind grundsätzlich an den (steuerlichen) Wohnsitz in Deutschland gekoppelt. Anspruch auf Elterngeld haben allerdings auch Personen, die entsendet werden und bei denen die Ausstrahlungswirkung des § 4 SGB V greift (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BEEG).

1.5 Maßnahmen im Vorfeld in Bezug auf allgemeinen Versicherungsschutz

Der allgemeine Versicherungsschutz sollte vor Aufnahme der Tätigkeit im Ausland umfassend überprüft werden. Auch wenn das Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) dies nicht ausdrücklich regelt, machen es deutsche Versicherer regelmäßig zur Bedingung, dass der Versicherungsnehmer beim Vertragsschluss einen Wohnsitz in Deutschland hat. Da der steuerliche Wohnsitz (und damit zwangsläufig auch der melderechtliche Wohnsitz) oftmals spätestens bei Arbeitsantritt im Ausland aufgegeben wird, sollten etwaige Versicherungslücken durch den Abschluss entsprechender Verträge vor der Aufgabe des deutschen Wohnsitzes geschlossen werden.

In der Regel sehen die Versicherungsbedingungen vor, dass der Versicherungsgeber über die Änderung des Wohnsitzes zu unterrichten ist, da sich die Risiken des Versicherers entsprechend erhöhen können. Je nach Einsatzland können die Versicherungsprämien ansteigen, sodass über die Tragung der Zusatzkosten ein Verständnis mit dem Arbeitgeber zu erzielen ist. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere in den folgenden Bereichen Handlungsbedarf besteht:

- Private Haftpflichtversicherung: Bei bestehender Haftpflichtversicherung bzw. im Rahmen eines Neuabschlusses ist zu prüfen, ob diese bei einem längerfristigen Auslandsaufenthalt auch in Bezug auf Schadensfälle im Ausland greift. Wenn dies der Fall ist, ist der diesbezügliche Leistungsschutz oftmals auf einen Zeitraum von fünf Jahren für Versicherungsfälle im Ausland beschränkt. Im Übrigen kann der Versicherungsschutz an einen deutschen Wohnsitz gekoppelt sein.

- Risikolebensversicherung: Überprüft werden sollte der Versicherungsschutz z. B. im Hinblick auf Familienplanung (Geburten von Kindern im Ausland) bzw. einen Immobilienerwerb. Da bei der Überschreitung eines bestimmten Schwellenwerts (in der Regel 400.000 EUR) eine medizinische Untersuchung für den Versicherungsabschluss in Deutschland erforderlich wird, sind entsprechende Vorlaufzeiten einzukalkulieren.

- Unfallschutzversicherung: Bei erhöhten Gefahren für Leben und Gesundheit kann sich aus der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht die konkrete Verpflichtung ergeben, für den Mitarbeiter eine Auslandsunfallversicherung abzuschließen (BAG 4.5.83, 5 AZR 108/81).

- Berufsunfähigkeitsversicherung: Falls eine Berufsunfähigkeitsversicherung besteht, sollte im Falle der Erhöhung des Gehalts (z. B. durch Housing und Hardship Allowance und eine ggf. geringere Steuerbelastung im Gaststaat) in Erwägung gezogen werden, den Versicherungsschutz entsprechend zu erhöhen.

1.6 Einkommensteuerliche Aspekte und Altersvorsorgeförderung

Problematisch sind die Ausgaben in Bezug auf die vorgenannten Versicherungen bzw. freiwillig geleistete Sozialversicherungsbeiträge, wenn das Gehalt im Rahmen der Entsendung im Ausland versteuert wird. Die Erfahrung zeigt, dass die entsprechenden Versicherungsbeiträge bzw. freiwilligen Abgaben im Gastland nicht steuerlich geltend gemacht werden können, d. h. das zu versteuernde Einkommen nicht mindern.

Im Hinblick auf Zulagen für eine staatlich geförderte Altersvorsorge muss beachtet werden, dass im Falle der Aufgabe des deutschen Steuerwohnsitzes durch Verzug in das EU- bzw. EWR-Ausland die Förderbeiträge zurückgezahlt werden müssen (§ 95 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Es sollten im Vorfeld Möglichkeiten eruiert werden, zu welchen Konditionen eine Stundung beantragt werden kann (§ 95 Abs. 2 EStG). Während des Stundungszeitraums werden Zinsen erhoben.

1.7 Konten und Depots

Bei Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland können sich schließlich Auswirkungen auf die Konten und Aktiendepots ergeben. Je nach Geschäftsbedingungen müssen Aktiendepots ggf. gekündigt oder mit einer Einzahlungssperre belegt werden. Ferner kann der Wegzug ins Ausland bankaufsichtsrechtliche Meldepflichten begründen, die es erforderlich machen, Angaben zum neuen Wohnsitz zu machen. So müssen bei einem Umzug in die USA z. B. sog. W9-Formulare ausgefüllt werden (vgl. Foreign Account Tax Compliance Act).

2. Patientenverfügungen, Testamente und kinderbedingte Maßnahmen

2.1 Patientenverfügungen

Im Vorfeld des Auslandseinsatzes ist zu klären, ob z. B. eine nach deutschen Standards, idealerweise auf Englisch verfasste bzw. in die jeweilige Landessprache übersetzte Patientenverfügung, die insbesondere dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt (vgl. BGH 6.7.16, XII ZB 61/16), im jeweiligen Ausland durchsetzbar ist. Im Zweifel ist dies nicht der Fall und es müssten besondere formelle und materielle Voraussetzungen nach dem Recht des Landes beachtet werden, in dem der Mitarbeiter dauerhaft eingesetzt ist. Findet der Auslandseinsatz in mehreren Ländern gleichzeitig statt, sind ggf. mehrere Patientenverfügungen, die den jeweiligen nationalen Vorschriften entsprechen, zu treffen und bei einem Rechtsanwalt zu hinterlegen. Denn für den Fall, dass keine formelle Patientenverfügung getroffen und die Rechtslage im Vorfeld des Auslandseinsatzes nicht geprüft worden ist, steht zu befürchten, dass die Durchsetzung des eigentlichen Willens des Patienten nicht oder nur unter erheblicher Zeitverzögerung erfolgen kann.

2.2 Testamente und anwendbares Erbrecht

Eine entsprechend gezielte Vorbereitung ist auch im Hinblick auf die Wirksamkeit von deutschen Testamenten bzw. der Anwendbarkeit des deutschen Erbrechts geboten. Hierbei regelt die EU-Erbrechtsverordnung (EU-ErbVO; Verordnung [EU] Nr. 650/2012) im Wesentlichen, dass das Erbrecht des Staats angewandt werden soll, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte (Art. 21 Abs. 1 EU-ErbVO; s. auch Jülicher, PIStB 14, 167). Es ist allerdings auch möglich, eine Rechtswahl zugunsten des Staats der Staatsangehörigkeit des Erblassers zu treffen (Art. 22 Abs. 1 EU-ErbVO). Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Implikationen des jeweils nationalen Erbrechts kann das ausländische Recht im Hinblick auf den Erbfall ggf. günstigere Konditionen haben. Dies muss allerdings im Vorfeld einzelfallbezogen geprüft werden und ist auch nur dann sinnvoll, wenn absehbar ist, dass der Wohnsitz bzw. der tatsächliche Aufenthalt sich langfristig, d. h. möglicherweise auch über den Zeitraum der Entsendung hinaus in dem jeweiligen Ausland befindet. Ist beabsichtigt, dass deutsches Erbrecht Anwendung findet, sollte in Form eines Testaments bestimmt werden, dass auf den Nachlass das Recht der Staatsangehörigkeit gilt. Die EU-ErbVO sieht diesbezüglich keine Regelung vor.

Erfolgt die Entsendung in Staaten, in denen der Anwendungsbereich der EU-ErbVO nicht greift, bedarf es einer einzelfallbezogenen Überprüfung der Rechtslage, ob und unter welchen Voraussetzungen das lokale Erbrecht außer Kraft gesetzt werden kann. Mit Blick auf Auslandseinsätze in Staaten, in denen z. B. Scharia-Erbrecht (z. B. Saudi-Arabien) auch auf nichtmuslimische Erblasser Anwendung findet, ist insbesondere zu prüfen, welche Maßnahmen getroffen werden können, um die überlebenden weiblichen Familienmitglieder, insbesondere die Ehefrau zu schützen. Denn die erbrechtliche Behandlung überlebender Frauen bzw. die gesetzliche Absicherung der Abkömmlinge vorverstorbener Väter widerspricht den westlichen Wertvorstellungen und der gesetzlichen Erbfolge der Rechtsordnungen der meisten westlichen Staaten.

2.3 Kinder

Ziehen Kinder im Rahmen des Mitarbeitereinsatzes mit ins Ausland bzw. werden Kinder im Rahmen des Auslandseinsatzes geboren, sind die folgenden Aspekte zu bedenken:

- Sorgerechtsverfügung: Eltern mit Kindern sollten im Vorfeld der Entsendung absichern, wer das Sorgerecht über den minderjährigen Vollwaisen im Fall des Todes bzw. der Handlungsunfähigkeit der Eltern erhält. Denn das Sorgerecht geht ‒ nicht nur nach deutschem Recht ‒ nicht automatisch auf nahe Verwandte oder die Taufpaten der Kinder über. Weiterhin ist zu bedenken, dass Kinder bis zu einer endgültigen Entscheidung darüber, wer das Sorgerecht ausüben kann, möglicherweise in einem Kinderheim oder in einer Pflegefamilie im Ausland untergebracht werden, d. h. sie das Land bis zu einer endgültigen Entscheidung nicht verlassen können. Je nach Entwicklungsstandard des Landes und der Ausgestaltung des familienrechtlichen Verfahrens kann dies im schlechtesten Fall mehrere Monate oder auch Jahre dauern. Es ist sicherzustellen, dass die formellen und materiellen Anforderungen an eine entsprechende Sorgerechtsverfügung im Ausland eingehalten werden, damit diese auch Gültigkeit entfaltet. Auch ist zu beachten, dass eine in Deutschland hinterlegte Sorgerechtsverfügung sich inhaltlich mit der ausländischen Verfügung deckt.

- Maßnahmen bei einer Geburt im Ausland: Wird ein Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren, sollte die Geburt in Deutschland beurkundet werden, sodass die Eltern bzw. das Kind zukünftig Geburtsurkunden direkt aus Deutschland beziehen können und so nicht auf ein Standesamt im Ausland angewiesen sind. Voraussetzung für die Geburtenbeurkundung ist u. a., dass das Kind im Ausland geboren wurde (§ 36 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. PStG). Antragsberechtigt sind die Eltern (§ 36 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 PStG). Dem Antrag sind umfangreiche Unterlagen (u. a. Antragsformulare, ausländische Geburtsurkunde, Geburtsurkunden der Eltern, Heiratsurkunde der Eltern etc.) beizufügen, die im Vorfeld bei der antragsannehmenden deutschen Botschaft bzw. Vertretung vor Ort abgefragt werden sollten. Zuständig für die Beurkundung ist bei mangelndem Wohnsitz der Eltern in Deutschland das Standesamt I in Berlin (§ 36 Abs. 2 S. 2 PStG). Die Erfahrung zeigt, dass die Beurkundung aufgrund chronischer Unterbesetzung der Behörde bis zu mehreren Jahren dauern kann.

- Die Beantragung eines Kinderpasses kann in der Regel direkt von der Botschaft gegen Vorlage der ausländischen Geburtsurkunde erfolgen, soweit das Kind die deutsche Staatsbürgerschaft innehat (§ 4 StAG).

- Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das neugeborene Kind im Rahmen der Versicherung eines Elternteils nachzuversichern (sog. Kindernachversicherung). Gemäß § 198 Abs. 1 S. 1 VVG muss die Anmeldung gegenüber dem Versicherer spätestens zwei Monate nach der Geburt erfolgen. Es ist zu beachten, dass ggf. eine übersetzte Geburtsurkunde vorgelegt werden muss.

3. Checkliste, Zusammenfassung und Ausblick

3.1 Checkliste

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gut beraten, anhand einer Checkliste die vorgenannten Aspekte zu prüfen. Es sollte möglichst im Planungsstadium festgelegt werden, wer sich bis wann um welche Themenbereiche kümmert:

Checkliste / | ||||||

Vertragsstruktur | Auswahl | |||||

Vertragliche Gestaltung | Dienstreise | |||||

Entsendung | ||||||

Versetzung/Delegierung | ||||||

Themen | Zuständigkeit | |||||

ArbG | ArbN | |||||

1. | Steuerrechtliche Strukturierung und Beratung | □ | □ | |||

2. | Sozialversicherungsrechtliche Gestaltung | Ausstrahlungswirkung (deutsche Sozialversicherungspflicht) | Ggf. zusätzliche Abdeckung | Auslandsreisekrankenversicherung | □ | □ |

Keine Ausstrahlungswirkung (keine Sozialversicherungspflicht) | Ggf. Abdeckung der Säulen der Sozialversicherung | Auslandsreisekrankenversicherung | □ | □ | ||

Freiwillige Arbeitslosenversicherung | □ | □ | ||||

Freiwillige Rentenversicherung | □ | □ | ||||

Freiwillige Unfallversicherung | □ | □ | ||||

3. | Überprüfung anderer einschlägiger Sozialleistungen | Kindergeld | □ | □ | ||

Elterngeld | □ | □ | ||||

4. | Allgemeiner Versicherungsschutz | Private Haftpflichtversicherung | □ | □ | ||

Risikolebensversicherung | □ | □ | ||||

Unfallschutzversicherung | □ | □ | ||||

Berufsunfähigkeitsversicherung | □ | □ | ||||

5. | Patientenverfügung | □ | □ | |||

6. | Testament | □ | □ | |||

7. | Sorgerechtsverfügung | □ | □ | |||

8. | Elterngeld, Elternzeit etc. | □ | □ | |||

3.2 Zusammenfassung

Bei der Vorbereitung von Entsendungen bzw. Versetzungen sollte im Rahmen von aufklärenden Gesprächen ‒ selbst wenn keine verbindliche Aufklärungspflicht besteht ‒ sichergestellt werden, dass der erteilte Rat des Arbeitgebers sachlich korrekt ist. Andernfalls schafft sich der Arbeitgeber unnötige Haftungsrisiken. Im Übrigen sollten bei Bestehen harter Aufklärungspflichten diese bei fehlender Expertise über externe Berater abgebildet werden. Zwar haftet der Arbeitgeber in dieser Konstellation auch für die sachliche Richtigkeit; allerdings kann der Berater im Schadensfall in Regress genommen werden.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Übergang zwischen arbeitgeberseitiger Fürsorgepflicht und arbeitnehmerseitiger Eigenverantwortung fließend ist. Die Grenze der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht liegt in der Privatsphäre des Arbeitnehmers. Gleichzeitig trifft den Arbeitnehmer aufgrund erhöhter Aufmerksamkeitspflichten auch eine Verpflichtung zur Eigeninitiative. Die arbeitnehmerseitige Verpflichtung zur Eigeninitiative setzt gleichsam voraus, dass im Rahmen der Personalauswahl sorgsam darauf zu achten ist, Mitarbeiter mit entsprechender Befähigung auszuwählen. Anders ausgedrückt: Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers kann nicht dazu führen, dass der Mitarbeiter seine Eigeninitiative bzw. -verantwortung an der Garderobe des heimischen Betriebes abgibt, bevor er sich ins Ausland begibt.

PRAXISTIPP | Es bietet sich an, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Rahmen der Vorbereitung des Einsatzes abstimmen, wer bis wann welche Themen organisiert. Dies sollte innerhalb eines wechselseitigen Prozesses durchgeführt werden. Der Arbeitgeber darf in diesem Rahmen jedoch seine originären Fürsorgepflichten nicht einfach auf den Arbeitnehmer delegieren ‒ auch nicht, wenn dieser zustimmt. |

3.3 Ausblick

Es ist nicht zu erkennen, dass die Bedeutung des Einsatzes qualifizierter Fachkräfte durch inländische Arbeitgeber im Ausland in Zukunft an Bedeutung verliert. Zwar mag die absolute Anzahl der Entsendungen bzw. Versetzungen ‒ auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Arbeitswelt ‒ zurückgehen; allerdings bleibt es für exportorientierte Volkswirtschaften nach wie vor von essenzieller Bedeutung, Auslandseinsätze von Mitarbeitern nicht nur kommerziell, sondern auch rechtlich und steuerlich durchdacht zu strukturieren und zu administrieren. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) gewinnen Mitarbeiterauslandseinsätze zum Ausbau des Auslandsgeschäfts an Bedeutung. Während multinationale Konzerne durch eigene Personal-, Steuer- und Rechtsabteilungen und ein organisch gewachsenes Know-how Mitarbeitereinsätze eigenständig abbilden können, besteht bei KMU regelmäßig erhöhter Beratungsbedarf. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer treffen besondere Pflichten in allen Stadien des Auslandseinsatzes. Ohne hinreichende Vorbereitung drohen Haftungsrisiken. Diese sind, wie beschrieben, bei richtiger Vorbereitung und Strukturierung leicht zu vermeiden.

Zum Autor | Dr. Constantin Frank-Fahle, LL.M ist Rechtsanwalt in der Kanzlei SCHLÜTER GRAF ‒ Legal Consultants, Dubai. Die Kanzlei ist auf die ganzheitliche Beratung von ausländischen Investoren im Nahen und Mittleren Osten spezialisiert.