· Fachbeitrag · Arbeitnehmer im Ausland

Internationaler Mitarbeitereinsatz: Fürsorgepflichten des Arbeitgebers (Teil 1)

RA Dr. Constantin Frank-Fahle, LL.M., Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

| Die deutsche Wirtschaft lebt maßgeblich von außenwirtschaftlichen Beziehungen. Allein im Jahr 2017 betrug der Exportüberschuss ca. 287 Mrd. EUR. Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. Je nach Entwicklung und Ausrichtung sind Unternehmen mehr oder weniger erfahren in Bezug auf die Vorbereitung und Durchführung von Auslandseinsätzen ihrer Mitarbeiter. Der vorliegende Beitrag soll einen Überblick über die relevanten (steuer-)rechtlichen und praktischen Aspekte vermitteln, die im Zusammenhang mit einem aus Deutschland heraus koordinierten Auslandseinsatz stehen. |

1. Vertragliche Gestaltung

Vertraglich lässt sich ein Auslandseinsatz eines Mitarbeiters auf vielfältige Weise gestalten, die rechtlich stark voneinander abweichende Folgen nach sich ziehen. Unabhängig von der Umsetzungsform ist es erforderlich, im Vorfeld des Auslandseinsatzes Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen einzuholen, soweit dies das jeweilige (ausländische) Landesrecht erfordert. Die Erteilung einer Arbeitsgenehmigung ist regelmäßig an zusätzliche Kriterien geknüpft, wie die Vorlage folgender Unterlagen bzw. den Nachweis folgender Voraussetzungen:

- lokaler Arbeitsvertrag

- Nachweis eines lokal ausbezahlten Gehalts

- Einhaltung gewisser Altersgrenzen

- Gesundheitsprüfungen

- Ausbildungsnachweis (oftmals Universitätsabschluss) sowie einschlägige Berufserfahrung (Arbeitszeugnisse)

- ggf. Nachweis darüber, warum keine lokalen Arbeitskräfte in der Lage sind, die übertragenen Aufgaben wahrzunehmen

Grundsätzlich gilt, dass dem Mitarbeiter im Falle der Einreise bzw. Aufnahme einer Tätigkeit ohne Aufenthalts- bzw. Arbeitsgenehmigungen ‒ je nach Jurisdiktion ‒ empfindliche Haftstrafen drohen können. Daneben können betroffene Mitarbeiter auf eine sog. „Black List“ gesetzt werden. Personen, die auf einer solchen Liste stehen, wird für einen längeren Zeitraum die Wiedereinreise versagt. Auch gegen den deutschen Arbeitgeber können Geldbußen verhängt werden, wobei die Vollstreckung im Falle einer noch nicht gegründeten Tochterkapitalgesellschaft regelmäßig ins Leere läuft.

Beachten Sie | Ein berufsgenossenschaftlicher Versicherungsschutz bei Arbeitsunfällen kann entfallen, wenn die Arbeit im Ausland ohne Arbeitsgenehmigung ausgeführt worden ist.

Nachfolgend sollen drei Modelle der rechtlichen Ausgestaltung eines Mitarbeiterauslandseinsatzes behandelt werden, die sich nach Dauer und organisatorischer Eingebundenheit im Heimatunternehmen unterscheiden:

- Dienstreise

- Entsendung

- Versetzung/Delegierung

1.1 Dienstreise

Eine Dienstreise zieht in der Regel keine Änderung des Arbeitsverhältnisses mit dem Heimatunternehmen nach sich.

1.2 Entsendung

Eine Entsendung der Mitarbeiter kann auf unterschiedliche Weise strukturiert werden. Kernkriterien sind, dass

- ein Arbeitnehmer mit seinem bisherigen Arbeitgeber im Heimatstaat (entsendendes Unternehmen) vereinbart,

- für eine befristete Zeit z. B. bei einem verbundenen Unternehmen im Gaststaat (aufnehmendes Unternehmen) für den Arbeitgeber tätig zu werden.

Die Entsendung erfolgt in der Regel auf der Grundlage einer sog. Entsendevereinbarung. Hierbei handelt es sich rechtlich betrachtet um einen Nachtrag zum bestehenden deutschen Arbeitsverhältnis, in dem geregelt wird, dass der Mitarbeiter zeitlich befristet z. B. in einem Tochterunternehmen des deutschen Arbeitgebers im Ausland eingesetzt wird und der deutsche Arbeitsvertrag für die Zeit der Entsendung ruhend gestellt wird. Arbeits- bzw. arbeitserlaubnisrechtliche Regelungen im Zielland können es erforderlich machen, dass zusätzlich ein lokaler Arbeitsvertrag geschlossen wird. In dieser Konstellation ist streng darauf zu achten, dass sich aus der Entsendevereinbarung und dem lokalen Arbeitsvertrag keine Widersprüche ergeben. Je nachdem, wie die Entsendung im Einzelnen ausgestaltet ist, unterliegt der entsandte Mitarbeiter der deutschen Sozialversicherungspflicht oder nicht (vgl. hierzu Teil 2).

Alternativ kann der Vertrag mit dem Heimatunternehmen aufgelöst werden. Statt der Ruhendstellung kann dann ggf. eine sog. Wiedereinstellungsgarantie ausgesprochen werden, um dem Arbeitnehmer die Rückkehr auf dessen ursprünglichen Arbeitsplatz zu gewährleisten.

1.3 Versetzung/Delegierung

Schließlich kann der Mitarbeiter auch unbefristet im Ausland eingesetzt werden. In dieser Konstellation spricht man von einer Versetzung bzw. Delegierung. Eine Versetzung bzw. Delegierung wird in der Regel unter Aufhebung des Arbeitsvertrags mit dem Heimatarbeitgeber (Aufhebungsvertrag) und Abschluss eines neuen Vertrags mit der Einheit im Ausland umgesetzt.

Im Einzelfall kann der Arbeitsvertrag mit dem Heimatarbeitgeber allerdings auch ruhend gestellt werden. Dieser kann dem Arbeitnehmer im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der Tochtergesellschaft im Zielland jedoch eine Garantie aussprechen, ihn wiedereinzustellen (Wiedereinstellungsgarantie). Denkbar ist auch der Abschluss eines Auslandseinsatzrahmenvertrags (vgl. Göpfert, PIStB 02, 157 ff.)

2. Fürsorgepflichten des Arbeitgebers

Den Arbeitgeber treffen im Rahmen einer Dienstreise sowie einer Entsendung bzw. Versetzung, soweit das Heimatarbeitsverhältnis in dieser Konstellation ruhend gestellt ist, sog. Fürsorgepflichten. Denn neben den Hauptpflichten, bestehend aus der Erbringung der vereinbarten Arbeitsleistung nach Art und Umfang sowie Zahlung der vereinbarten Vergütung (vgl. § 611 BGB), wohnen einem Arbeitsvertrag gemäß § 241 Abs. 2 BGB Nebenpflichten inne. Hierzu zählt auch die arbeitnehmerseitige Treuepflicht. Als Gegenstück zur Treuepflicht des Arbeitnehmers trifft den Arbeitgeber eine sog. Fürsorgepflicht, die ihren Ausdruck u. a. in folgenden Bestimmungen findet:

- Pflicht zur Krankenfürsorge (§ 617 BGB)

- Pflicht zu Schutzmaßnahmen (§ 618 BGB)

- Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichten (§ 619 BGB)

Fürsorgepflichten des Arbeitgebers gelten auch im Falle der Ruhendstellung des Heimatarbeitsverhältnisses fort. Denn die Ruhendstellung führt lediglich zu einem Ruhen der Hauptleistungspflichten. Voraussetzung für die Fortgeltung der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflichten ist die Anwendung deutschen Rechts (Art. 8 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.6. 08 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht). Vor dem Hintergrund, dass die Entsendungsvereinbarung als Bestandteil des bestehenden Arbeitsvertrages mit dem Heimatarbeitgeber zu verstehen sein wird, ist im Regelfall deutsches Arbeitsrecht anzuwenden.

Der Umfang sowie das Ausmaß der Fürsorgepflicht im Hinblick auf den Einsatz von Mitarbeitern im Ausland hängt vom jeweiligen Einsatz im Einzelfall ab. Nicht jeder Entsendung bzw. Versetzung wohnen die gleichen Gefahren inne, die den Arbeitgeber im Heimatstaat zu einer gleich umfassenden grenzüberschreitenden Fürsorgepflicht verpflichtet.

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sind folgende Kriterien maßgeblich: Der Grundsatz, dass jeder Vertragspartner für die Wahrnehmung seiner Interessen zu sorgen hat, findet seine Grenze im schutzwürdigen Lebensbereich des Vertragspartners. Wo diese Grenze liegt, ist anhand der Umstände des Einzelfalls und mittels einer umfassenden Interessenabwägung zu ermitteln. Dabei sind insbesondere das erkennbare Informationsbedürfnis des Arbeitnehmers einerseits und die Beratungsmöglichkeiten des Arbeitgebers andererseits zu beachten und gegeneinander abzuwägen (BAG 22.1.09, 8 AZR 161/08, DStR 09, 987, Rn. 28). Inhalt und Reichweite der Fürsorgepflicht sind insoweit unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu bestimmen. Hierbei ist z. B. zu berücksichtigen, ob die Entsendung auf Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt bzw. inwieweit der Arbeitgeber Erfahrung mit dem Einsatz von Mitarbeitern im Ausland hat.

Arbeitsvertragliche Nebenpflichten können sich insbesondere auf die Aufklärung des Vertragspartners beziehen (BAG 22.1.09, 8 AZR 161/08, Rn. 27). Das Bundesarbeitsgericht konkretisiert, dass eine Aufklärungspflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer besteht, wenn dieser in entschuldbarer Weise über das Bestehen oder den Umfang seiner Rechte, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, im Ungewissen ist, während der Arbeitgeber unschwer Auskunft geben kann (BAG 22.1.09, 8 AZR 161/08, Rn. 31). Je größer das für den Arbeitgeber erkennbare Informationsbedürfnis des Arbeitnehmers und je leichter dem Arbeitgeber die entsprechende Information zugänglich ist, desto eher ergeben sich Auskunfts- und Informationspflichten für den Arbeitgeber (BAG 22.1.09, 8 AZR 161/08, Rn. 33).

Soweit der Heimatarbeitsvertrag ‒ wenn auch nur ruhend gestellt ‒ fortgilt, kann der Arbeitnehmer wegen einer schuldhaften Verletzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gemäß § 280 Abs. 1 S. 1 BGB Schadenersatz verlangen. Die Darlegungs- und Beweislast in Bezug darauf, dass der Schaden auch bei ordnungsgemäßer Belehrung eingetreten wäre, liegt beim Arbeitgeber.

PRAXISHINWEIS | Aus der Beweislasterleichterung ergibt sich damit, dass die Fürsorgepflicht im Einzelnen nicht nur ausgeübt wird, sondern hierüber auch eine entsprechende Dokumentation erstellt werden sollte, auf die sich im Streitfall berufen werden kann. |

Ungeachtet dieser Anforderungen ist der Arbeitnehmer jedoch auch vor dem Hintergrund der Besonderheit eines Auslandseinsatzes verpflichtet, erhöhte Aufmerksamkeit zu zeigen. Dies ergibt sich aus der arbeitnehmerseitigen Treuepflicht. Danach hat der Arbeitnehmer grundsätzlich so zu handeln, dass er Schäden an den Rechtsgütern des Arbeitgebers durch ein zumutbares Handeln bzw. Unterlassen verhindert.

Weitere Begrenzungen der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht ergeben sich aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht nur Interessen des Arbeitnehmers wahren kann, die er auch kennt bzw. kennen muss. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers bei Auslandseinsätzen gegenüber den Arbeitnehmern lässt sich grob in die Phasen der

- Vorbereitung,

- Ausführung sowie

- Beendigung

des Mitarbeitereinsatzes im Ausland unterteilen.

2.1 Fürsorgepflichten im Rahmen der Vorbereitung des Auslandseinsatzes

Ein Kernelement der Planung des Auslandseinsatzes besteht darin, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Grundverständnis darüber erzielen, welche Aufgaben von dem Arbeitnehmer im Ausland zu erfüllen sind. Gesichtspunkte, die es zu berücksichtigen gilt, sind u. a.:

- Definition des Aufgabenkreises

- Methoden der Umsetzung bzw. organisatorische Einbeziehung in die Einheit im Gastland (klar definierte Reporting Lines)

- Länge des Auslandseinsatzes

- Verlagerung des Lebensmittelpunkts ins Ausland (Klärung der familiären Situation)

- Umgang mit Störfällen (vorzeitige Beendigung)

- Wiedereingliederung im Heimatland (Repatriierungsplan)

Die Ausübung der Aufklärungspflichten sollte nach Möglichkeit im Rahmen eines interaktiven Prozesses durchlaufen werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Vorbereitungsphase neun bis zwölf Monate dauern kann.

2.1.1 Steuerliche Strukturierung der Auslandsentsendung und Belehrung

Das Bundesarbeitsgericht sieht bislang keine Pflicht zur Aufklärung über steuerrechtliche Konsequenzen eines Mitarbeiterauslandseinsatzes (BAG 22.1.09, 8 AZR 161/08). Arbeitgeber müssen jedoch darauf achten, dass die angegebenen Informationen korrekt sind, wenn sie diesbezüglich Auskunft erteilen. Dies gilt auch mit Blick auf die Einschaltung von externen Beratern/Steuerberatern. Externe Berater gelten rechtlich betrachtet grundsätzlich als sog. Erfüllungsgehilfen, deren Verhalten sich der Arbeitgeber zurechnen lassen muss (§ 278 S. 1 BGB). Im Fall einer Haftung des Arbeitgebers wegen der Erteilung nicht zutreffender Auskünfte des externen Beraters, die zu einem Schaden beim Arbeitnehmer führen, kann der Arbeitgeber den externen Berater allerdings im Regelfall in Regress nehmen.

Aus deutscher Sicht muss geprüft werden, ob und in welchem Umfang der Arbeitslohn im Inland steuerpflichtig ist oder ob eine Freistellung von der deutschen Lohnsteuer nach einem DBA bzw. einer anderen Regelung erfolgt.

Wird ‒ losgelöst von der Frage der arbeitsvertraglichen Ausgestaltung des Mitarbeitereinsatzes ‒ während der Zeit des Einsatzes weiterhin ein Steuerwohnsitz in Deutschland begründet, ist der Mitarbeiter mit seinem Welteinkommen in Deutschland steuerpflichtig. Die unbeschränkte Steuerpflicht greift gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 EStG, wenn der Mitarbeiter im Inland, d. h. Deutschland, einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gemäß § 8 AO hat jemand seinen Wohnsitz dort, wo er eine Wohnung innehat.

MERKE | Nach der Rechtsprechung des BFH kommt es hierbei auf die Verfügungsgewalt über die Wohnung an (u. a. BFH 23.11.00, VI R 107/99, BStBl II 01, 294). Denn ein gewöhnlicher Aufenthalt liegt vor, wenn Umstände die Annahme rechtfertigen, dass sich der Mitarbeiter nicht nur vorübergehend in Deutschland aufhält (BFH 20.4.88, I R 219/82, BStBl II 90, 701). Zwar hat das FG Baden-Württemberg in einer jüngeren Entscheidung (7.10.15, 1 K 2833/12, EFG 17,411) entschieden, dass im Falle einer abkommensrechtlichen Ansässigkeit im Ausland keine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland bestehe, wenn sich der Lebensmittelpunkt im Ausland befindet. Da die Steuerpflicht in Deutschland jedoch an die „nationalen“ Vorschriften der §§ 8 und 9 AO anknüpft, ist damit zu rechnen, dass der BFH, der die Revision zugelassen hat, das Urteil aufheben wird (II R 74/16). |

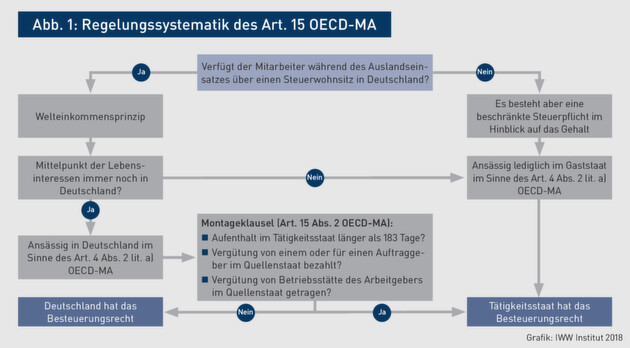

Je nachdem, ob das Gehalt im Gaststaat nach lokalem Recht steuerpflichtig ist, kann es zu einer Doppelbesteuerung kommen. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn das Gehalt von der Gesellschaft im Ausland getragen und ausbezahlt wird. Im Fall der Besteuerung nach deutschem und nach ausländischem Recht stellt sich die Frage, wie die Doppelbesteuerung beseitigt werden kann. Anhand des OECD-Musterabkommens wird die Doppelbesteuerung folgendermaßen aufgelöst:

Im Regelfall ist der Arbeitnehmer gut beraten, gerade bei längeren Auslandseinsätzen seinen Steuerwohnsitz in Deutschland aufzugeben, um zu vermeiden, dass seine Einkünfte in Deutschland steuerpflichtig sind. Die Aufgabe des deutschen Steuerwohnsitzes kann auch vor dem Hintergrund eines sog. „Payroll-Split“ sinnvoll sein. Beim Payroll-Split werden Gehaltsbestandteile in unterschiedlichen Jurisdiktionen zur Auszahlung gebracht, insbesondere dann, wenn im Zielland nicht das Welteinkommensprinzip greift und Gehälter, die für andere Tätigkeiten außerhalb des Ziellandes bezahlt werden (Offshore-Einkünfte), nach lokalem Steuerrecht nicht besteuert werden (vgl. hierzu u. a. am Beispiel Thailands, Morstadt/Frank-Fahle, PIStB 17, 24 ff.).

Es können auch Gründe gegen die Aufgabe des deutschen Steuerwohnsitzes sprechen, z. B. wenn die Familie während des Auslandsaufenthalts in Deutschland wohnen bleibt. Hier ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer über die steuerlichen Implikationen der Beibehaltung des deutschen Steuerwohnsitzes beraten zu lassen. Erfolgt der Wegzug in ein sog. Niedrigsteuerland oder werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft gehalten, sind die Regelungen über die Wegzugsbesteuerung zu beachten (§§ 2 und 6 AStG).

2.1.2 Nachweisgesetz

Im Rahmen eines Auslandseinsatzes eines Mitarbeiters müssen Pflichtangaben gemäß § 2 Abs. 2 Nachweisgesetz gemacht werden. In Bezug auf den Auslandseinsatz sind zusätzlich folgende Angaben zu machen:

- Dauer der Auslandstätigkeit

- Währung, in der der Arbeitnehmer entlohnt wird

- Zusätzliche Vergütungskomponenten

- Bedingungen im Hinblick auf die Rückkehr des Arbeitnehmers

PRAXISHINWEIS | Diesem Erfordernis wird bereits dadurch entsprochen, dass die vorgenannten Angaben in der Entsendevereinbarung enthalten sind. |

2.1.3 Medizinische Untersuchungen

Im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge hat der Arbeitgeber im Hinblick auf eine Entsendung bzw. Versetzung ins Ausland über gesundheitliche Risiken aufzuklären. Art und Dichte etwaiger Untersuchungen (z. B. nur reisemedizinische oder auch tropenmedizinische Untersuchung) hängen im Einzelnen einerseits von den klimatischen und medizinischen Bedingungen im Ausland sowie andererseits vom Gesundheitszustand des Mitarbeiters ab (§§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1. S. 1, 6 Abs. 2 S. 2 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge).

2.1.4 Sprach-, Kultur- und Sicherheitsschulungen

Der Arbeitgeber sollte sicherstellen, dass der eingesetzte Arbeitnehmer sowie seine Familie ggf. ein Sprach- und Kulturtraining erhalten, um sich vor Ort situationsgerecht verhalten bzw. bewegen zu können. Dies ist umso wichtiger, je fremder der Kulturkreis dem heimischen ist.

Je nach Gefährdungslage vor Ort hat der Arbeitgeber auch Sicherheitsschulung durchzuführen, um den Arbeitnehmer auf gesteigerte Berufsausübungs- und allgemeine Lebensrisiken bzw. auf drohende politische Unruhen vorzubereiten. Als Minimalpflicht gilt der Hinweis auf etwaige Risiken, sei es auch nur unter Verweis auf entsprechende Stellen (z. B. Reisewarnungen des Auswärtigen Amts).

2.1.5 Unterstützung bei erforderlichen Dokumenten und Umzug

In der Praxis hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei der Beschaffung erforderlicher Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse zu unterstützen ‒ auch wenn dieser Aspekt oftmals als aufschiebende Bedingung in der Entsendungsvereinbarung geregelt ist ‒ und anderweitige erforderliche Dokumente zur Verfügung zu stellen. Umzugskosten, Maklergebühren sowie etwaige Lagerungskosten für Möbel sind im Falle einer Wohnungsaufgabe grundsätzlich vom Arbeitgeber zu tragen.

2.1.6 Überprüfung des Versicherungsschutzes

Zusätzlich sollte der Versicherungsschutz des Arbeitnehmers sowie seiner Familie überprüft werden. Zwar hat das Hessische Landesarbeitsgericht (4.11.95, 16 Sa 215/95, BB 96, 384) entschieden, dass sich ein Arbeitnehmer, der vorübergehend im Ausland eingesetzt wird, selbst über den Umfang seines Krankenversicherungsschutzes während einer Auslandstätigkeit unterrichten muss; allerdings lässt diese Rechtsprechung nicht den allgemeinen Schluss zu, dass der Arbeitgeber in keinem Fall verpflichtet ist, den Arbeitnehmer im Rahmen der Überprüfung seines Versicherungsschutzes zu unterstützen.

Ungeachtet dessen darf sich die Überprüfung des Versicherungsschutzes nicht nur mit Blick auf die von der Sozialversicherung abgedeckten Zweige und deren Auswirkungen auf das ausländische Recht beschränken, sondern muss auch Bereiche wie die private Haftpflichtversicherung und bei der Besetzung von Geschäftsführerpositionen in ausländischen Tochtergesellschaften die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung für das Zielland (Director-and-Officers(D&O)-Versicherung) umfassen. Der letztgenannte Aspekt ist besonders praxisrelevant beim Auf- und Ausbau von Vertriebs- und Produktionsgesellschaften, da hier besonders oft leitende Positionen besetzt werden.

2.2 Fürsorgepflichten während des Auslandseinsatzes

Während des Mitarbeitereinsatzes im Ausland zählt zu den typischen Fürsorgepflichten, hinreichende Arbeitsschutzmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 ArbSchG) zu treffen. Daneben sollten nicht nur die vertraglich vereinbarten Zusatzleistungen gewährt werden (Hardship bzw. Cost of Living Allowance etc.), sondern diese ggf. auch an gestiegene Grundvoraussetzungen (Umweltkatastrophen, erschwerter Zugang zu Gesundheitsversorgung, Medikamenten etc.) bzw. etwaige Bedrohungsszenarien (politische Unruhen) angepasst werden. In Betracht kommt hier die automatische Anpassung auf der Grundlage von unabhängig ermittelten „Cost of Living Indices“.

Bei Einsätzen in Krisenregionen muss sichergestellt werden, dass der Arbeitnehmer über einen entsprechend hohen Versicherungsschutz verfügt bzw. dieser an eine angestiegene Bedrohungslage angepasst wird. Den Arbeitgeber trifft die Pflicht, den Arbeitnehmer über veränderte Gefährdungslagen zu informieren. Diese Pflicht ist umso ausgeprägter, je weniger Zugang der Arbeitnehmer zu herkömmlichen Medien hat. Damit einher gehen kann auch die Pflicht, den Arbeitnehmer durch einen privaten Sicherheitsdienst schützen zu lassen bzw. ihn aus dem Ausland zurückzurufen. Auch wenn es eine allgemeine „Rückholpflicht“ des Arbeitgebers nicht gibt, kann es die Lage am Einsatzort erforderlich machen, den Arbeitnehmer zurückzuordern. In diesen Fällen wird es dem Mitarbeiter ohnehin unzumutbar sein, seine Arbeitsleistung zu erbringen (§ 275 Abs. 3 BGB). Der Arbeitgeber kann sich nicht darauf zurückziehen, dass die Veränderung der politischen Lage zum allgemeinen Lebensrisiko gehört.

2.3 Fürsorgepflichten bei Beendigung des Auslandseinsatzes

Die Fürsorgepflicht besteht bis zur Reintegration in den Heimatbetrieb fort. Diese Pflicht ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass im Falle der Ruhendstellung des Arbeitsvertrags mit dem Heimatarbeitgeber sämtliche Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis wieder aufleben, wenn die Entsendung endet.

Neben der Übernahme der Kosten der Rückreise sowie des Umzugs ist es erforderlich, etwaige Wissenslücken über das Heimatgeschäft durch entsprechende Schulungen zu schließen. Je nach Dauer des Auslandseinsatzes kann es auch erforderlich sein, Reintegrationskurse anzubieten. Idealerweise wird im Vorfeld des Auslandseinsatzes ein Plan entworfen, der die berufliche Wiedereingliederung regelt (Repatriierungsplan). Hier zeigt die Praxis jedoch, dass die Frage, in welche Position der entsandte Mitarbeiter zurückkehrt, im Vorfeld praktisch unmöglich zu beantworten ist. Insbesondere kann eine Rückkehr in die vorherige Position in der Regel nicht gewährleistet werden.

Weiterführender Hinweis

- Der Beitrag wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt. Im zweiten Teil wird die deutsche Sozialversicherungspflicht bei einer Tätigkeit im Ausland erläutert sowie die Aspekte Patientenverfügungen, Testamente und kinderbedingte Maßnahmen analysiert.