· Fachbeitrag · Zentrale Steuerungseinheit für Familienvermögen

Vermögensreporting: Ein wertvolles Instrument für die Nachfolgeplanung

von RA, FAStR Elke Volland und Dipl.-Betriebswirt (FH) Alexander Etterer, beide Partner von Rödl & Partner, Nürnberg

| Auf der Basis eines Vermögensreportings lassen sich nicht nur die Erbschaftsteuerbelastung auf die künftigen Erben sowie der damit verbundene Liquiditätsbedarf fortlaufend ermitteln. Das Vermögensreporting dient auch dazu, wertvolle und unabhängige Informationen über die Bewirtschaftung des jeweiligen Vermögens zu erhalten. Es wird aus der Sicht des Vermögensinhabers erstellt und nicht aus der meist stark komprimierten Sichtweise der Banken. Ziel des Vermögensreportings ist ein Abgleich zwischen dem vereinbarten Vermögensziel und den tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen. |

Der folgende Beitrag ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird der Nutzen des Vermögensreportings für Zwecke der Nachfolgeplanung behandelt. Im zweiten Teil wird darauf eingegangen, welche Vorteile ein bankenunabhängiges Vermögensreporting hat.

1. Teil: Vermögensreporting für Zwecke der Nachfolgeplanung

|

Herr A hält eine 100 %-Beteiligung an einer GmbH, die Verpackungslösungen für international tätige Konzerne herstellt. Der Wert der GmbH-Beteiligung beträgt ca. 50 Mio. EUR. Herr A ist geschieden und in zweiter Ehe verheiratet. Er hat aus seiner ersten Ehe zwei erwachsene Kinder, zu denen er ein gutes Verhältnis hat. Da Herr A 58 Jahre alt ist, möchte er seine Nachfolge planen. Seine beiden Kinder sind im Unternehmen bereits tätig und können sich vorstellen, das Unternehmen in der nächsten Generation weiterzuführen. Die Ehefrau des A ist berufstätig. Sie ist nicht im Unternehmen des A tätig und hat auch keinen Bezug zum Unternehmen.

Herr A hat neben dem Unternehmen im Lauf der Jahre auch beachtliches Privatvermögen aufgebaut. Er hat in Aktien und andere Kapitalanlagen investiert. Sein Depot- und Bankvermögen beläuft sich auf ca. 50 Mio. EUR. Daneben hat A in seinem Privatvermögen mehrere Wohn- und Gewerbeimmobilien, die er vermietet und somit Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt. Der Wert des Immobilienvermögens des A beläuft sich vor Abzug etwaiger Darlehen auf ca. 8 Mio. EUR. Mit einem Anteil i. H. v. ca. 2,3 Mio. EUR ist das Immobilienvermögen fremdfinanziert und es bestehen insoweit Darlehensschulden bei Banken.

Die beiden Kinder des A haben bisher aufgrund einer Schenkung vor elf Jahren ein Depotvermögen von jeweils 1 Mio. EUR. |

Herausforderung: Da A über umfangreiches Vermögen verfügt, macht er sich Gedanken, was auf seine Erben im Worst Case zukommt, wenn er verstirbt. Dabei geht es ihm in der Hauptsache darum, Streit zwischen den künftigen Erben zu vermeiden. Außerdem möchte er wissen, welche Erbschaftsteuerbelastung auf die künftigen Erben zukommen kann und wie und ob er etwaige Liquiditätslücken schließen kann. Wenn Herr A die Liquiditätsanforderungen für den Erbfall nicht kennt, können die Erben im unpassenden Zeitpunkt zu Notverkäufen gezwungen sein. |

1.1 Zusammenspiel von Vermögensreporting und Erbschaftsteuer

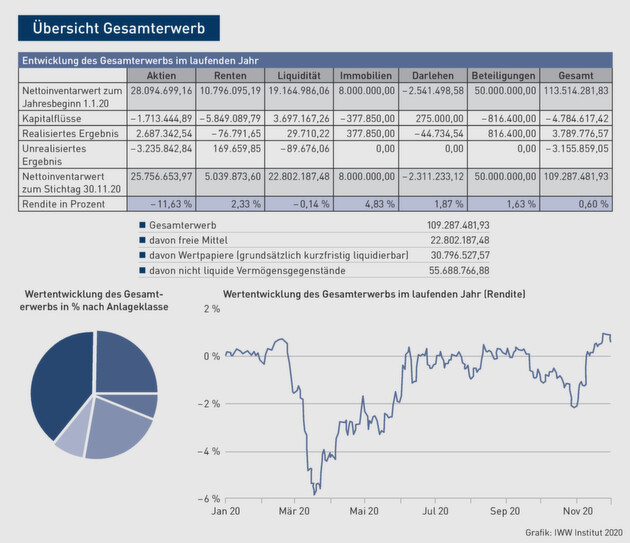

Über das Vermögensreporting, das eine Übersicht über die aktuellen Vermögensverhältnisse des A bietet, ist eine gezielte Gestaltung und Optimierung für die Erbschaftsteuer möglich, da die „Schwachstellen“ gut identifizierbar sind. Das gilt sowohl für die rechtliche (Erbrecht) als auch für die steuerliche Gestaltung. Bei einem simulierten Erbfall des A bietet das Reporting folgende Übersicht:

1.2 Welche Informationen sind für die Nachfolgeplanung ersichtlich?

- Da das Reporting um einen Erbschaftsteuerbericht ergänzt werden kann, kann die Erbschaftsteuer im Reporting permanent auf Knopfdruck auf Tageskursbasis der ganzen (liquiden) Assets berechnet werden. Damit lassen sich die Liquiditätsanforderungen im Ernstfall immer aktuell darstellen.

- Aus dem Reporting sind die aktuellen Familienverhältnisse ersichtlich. Insbesondere sind dort der Familienstand oder der Güterstand, in dem Ehegatten verheiratet sind, vermerkt. Idealerweise können über ein Dokumentenmanagement die relevanten Verträge wie z. B. der Ehevertrag oder Pflichtteilsverträge hinterlegt werden. Auch die Abkömmlinge sowie deren Alter können aus dem Reporting ermittelt werden und stellen somit wertvolle Informationen für die Nachfolgeplanung dar.

- Informationen über einen etwaigen Auslandsbezug der Familie sind ebenso relevant für eine gesicherte Nachfolgeplanung. Dazu gehörten der aktuelle Wohnsitz des Vermögensinhabers und seiner Familie genauso wie eine Darstellung seines Auslandsvermögens, aufgeteilt nach Art und Struktur des Vermögens im Ausland. Dies ermöglicht die regelmäßige Ermittlung aktueller Werte. Diese Informationen sind zum einen für die erbrechtliche Beurteilung und damit für die Testamentsgestaltung wichtig. Zum anderen kommt es bei Auslandsvermögen häufig dazu, dass dieses im Erbfall sowohl der deutschen als auch der ausländischen Erbschaftsteuer unterliegt und damit eine nachteilige Doppelbesteuerung riskiert wird.

- Auch der Wert des Unternehmensvermögens kann im Reporting regelmäßig für Zwecke der Erbschaftsteuer aktualisiert werden, um dem Unternehmer eine grobe Vorstellung zu geben, welchen Anteil am Gesamtvermögen der Unternehmenswert im Worst Case ausmacht. Das Reporting berücksichtigt ferner die für Unternehmensvermögen unter bestimmten Voraussetzungen gewährte Verschonung nach §§ 13a, 13b, 13c, 28a ErbStG. Seit der Erbschaftsteuerreform in 2016 ist das Unternehmensvermögen in das sog. begünstigte und nicht begünstigte Betriebsvermögen zu splitten, wobei das nicht begünstigte Betriebsvermögen nicht die Privilegierung der §§ 13a, 13b, 13c, 28a ErbStG genießt.

- Bei begünstigtem Unternehmensvermögen ab 26 Mio. EUR, jedenfalls aber ab 90 Mio. EUR je Erwerber spielt auch der Umfang des Privatvermögens eine Rolle ‒ Stichwort Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG. D. h., bei der Beurteilung, inwieweit Unternehmensvermögen steuerfrei auf einen Erwerber übergeht, prüft das Finanzamt u. a., ob verfügbares Privatvermögen auf Erblasser, als auch auf Erwerberseite vorhanden ist. Wenn ja, muss es zu 50 % für die Zahlung der Erbschaftsteuer eingesetzt werden. Es gibt insoweit keinen Erlass der Erbschaftsteuer nach § 28a ErbStG. Auch deshalb ist ein transparentes Vermögensreporting so wichtig für die ganze Familie, gerade bei der Übergabe von größeren Unternehmensbeteiligungen an die nächste Generation. Denn das Privatvermögen ist im Vermögensreporting übersichtlich erfasst.

1.3 Wie werden die aus dem Reporting ersichtlichen Informationen in Optimierungspotenzial bei der Erbschaftsteuer umgesetzt?

Die Informationen aus dem Vermögensreporting können sowohl rechtlich als auch steuerlich zu Optimierungspotenzial und damit zu erheblichen Einsparungen bei der Erbschaftsteuer führen. Ergibt sich aus dem Reporting ein signifikantes Risiko im Hinblick auf die künftige Erbschaftsteuerbelastung, gilt es, Vorschläge zur Lösung zu entwickeln. Das kann sich darauf beschränken, die nötige Liquidität vorzuhalten, damit es nicht im unpassenden Zeitpunkt zu Notverkäufen kommen muss. Der eigentliche Nutzen des Vermögensreportings geht jedoch weit darüber hinaus. Hat ein Vermögensinhaber ein Vermögensreporting aufgesetzt, dienen die oben aufgezeigten aus dem Reporting gewonnenen Informationen dazu, für ihn Optimierungspotenzial zu gewinnen. Beispielsweise sind folgende Lösungsansätze denkbar:

- Bei Kursschwankungen von Aktien lassen sich niedrige (Börsen-)Werte für Schenkungen zu Lebzeiten an Ehefrau und/oder Kinder und ‒ wenn vorhanden ‒ auch an Enkelkinder nutzen. Damit können durch gezielte Ausnutzung eines niedrigen Aktienwerts die schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage minimiert und Schenkungsteuerfreibeträge gem. § 16 ErbStG genutzt werden.

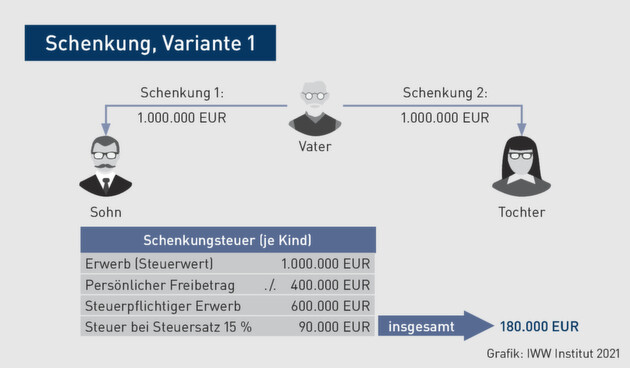

- Wenn das Vermögen zwischen den Ehegatten ungleich verteilt ist, kann über eine Kettenschenkung nachgedacht werden. Durch die Wahl eines steuergünstigen Leistungswegs können die unterschiedlichen Steuerbelastungen, die sich aus der Zuordnung der Erwerber zu verschiedenen Steuerklassen (§ 15 ErbStG) mit unterschiedlichen Freibeträgen (§§ 16, 17 ErbStG) und Tarifen (§ 19 ErbStG) ergeben, genutzt werden (Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk/Gebel, 59. EL Mai 2020, ErbStG § 7 Rn. 238). Möchte beispielsweise Herr A jedem seiner Kinder einen Betrag von 1 Mio. EUR zukommen lassen, würden bei Berücksichtigung des Freibetrags von 400.000 EUR je Kind jeweils 90.000 EUR Schenkungsteuer fällig (siehe Variante 1).

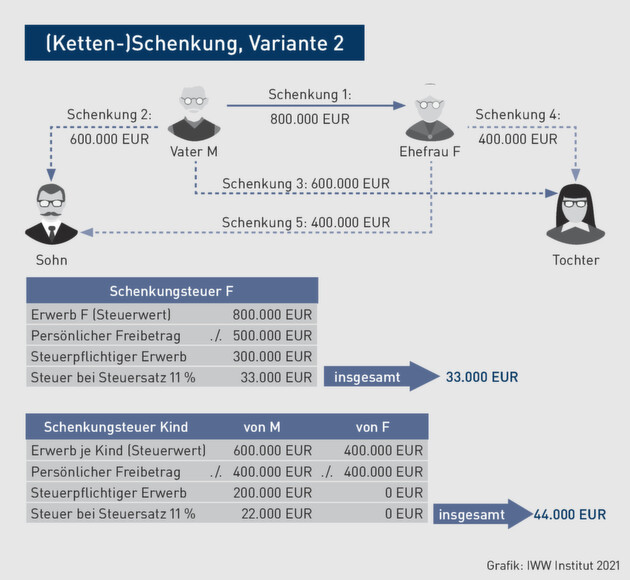

Alternativ kann Herr A an seine Ehefrau einen Betrag von 800.000 EUR und seinen beiden Kindern jeweils 600.000 EUR schenken. Der Erwerb der Ehefrau führt unter Berücksichtigung ihres Freibetrags i. H. v. 500.000 EUR zu einer Schenkungsteuer i. H. v. 33.000 EUR. Der Erwerb der Kinder vom Vater führt unter Berücksichtigung ihrer Freibeträge i. H. v. jeweils 400.000 EUR zu einer Schenkungsteuer i. H. v. jeweils 22.000 EUR. Entschließt sich die Ehefrau später dazu, den erhaltenen Betrag je zur Hälfte an ihre Stiefkinder zu schenken, erhält jedes Kind von der Stiefmutter 400.000 EUR. Da auch zwischen Stiefelternteil und Stiefkind ein Freibetrag von 400.000 EUR gewährt wird, kann so die Gesamtsteuerbelastung um 103.000 EUR verringert werden (siehe Variante 2).

Selbstverständlich müssen für die Kettenschenkung die Grundsätze beachtet werden, die der BFH in seinem Urteil vom 18.7.13 (II R 37/11) für die Anerkennung einer Kettenschenkung aufgestellt hat. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der Ehefrau keine Weitergabeanordnung (Weiterschenkungsklausel oder -auflage) auferlegt werden darf und ihr ein eigener Dispositionsspielraum verbleiben muss, ob sie den geschenkten Betrag an die beiden Kinder weitergibt oder nicht.

- Alternativ zur Schenkung von Geld oder Depots kann Herr A Immobilien an seine Kinder schenkungsweise übertragen. Die für eine schenkungsteuerliche Bewertung der Immobilien erforderlichen Daten können dem Vermögensreporting entnommen werden, z. B. Mietertrag p.a. pro Immobilie, Baujahr, Nutzung, Grundstücksgröße etc. Mit den Immobilienwerten aus dem Vermögensreporting kann eine Erbschaftsteuerindikation erstellt und gezeigt werden, ob Optimierungsbedarf besteht. Der Schenker kann sich bei einer Immobilienschenkung den Nießbrauch vorbehalten, wenn er die Mieterträge weiterhin vereinnahmen möchte. Zwar mindert der zurückbehaltene Nießbrauch die schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage, jedoch ist dies wenig sinnvoll, wenn der Schenker die Erträge in seinem Privatvermögen thesauriert und nicht verbraucht. Denn spätestens im Erbfall werden die Kontoguthaben bei der Erbschaftsteuer relevant.

- Außerdem kann Herr A die Errichtung eines Wohnungsunternehmens in Erwägung ziehen, indem er einen Teil seines bisher nicht begünstigten Depot- und Bankvermögens in Wohnimmobilien umschichtet und die Voraussetzung für die Verschonung gem. § 13b Abs. 4 Nr. 1 lit d ErbStG herbeiführt.

- Die Information im Vermögensreporting zum Wert des Unternehmensvermögens gibt Aufschluss darüber, ob und welche Begünstigung für den Gesellschaftsanteil, der vererbt oder geschenkt wird, gilt. Für Erwerbe von begünstigtem Unternehmensvermögen bis zu 26 Mio. EUR pro Erwerber kann zwischen der Regelverschonung (85 %-Verschonungsabschlag) und der Optionsverschonung (100 %-Verschonungsabschlag) gewählt werden. Bei Erwerben von begünstigtem Vermögen von mehr als 26 Mio. EUR bis 90 Mio. EUR schmilzt ‒ auf Antrag ‒ der Verschonungsabschlag um jeweils einen Prozentpunkt für jede vollen 750.000 EUR, die der Wert des begünstigten Vermögens den Betrag von 26 Mio. EUR übersteigt, ab (sog. Abschmelzmodell gem. § 13c ErbStG). Alternativ kann für Erwerbe in der Größenordnung zwischen 26 Mio. EUR bis 90 Mio. EUR die Verschonungsbedarfsprüfung gem. § 28a ErbStG beantragt werden. Für Erwerbe von begünstigtem Vermögen von mehr als 90 Mio. EUR ist die Verschonungsbedarfsprüfung die einzige Möglichkeit, den Erwerb von Unternehmensvermögen begünstigt zu verschenken oder zu vererben.

- Je nachdem, in welches Begünstigungsregime das Unternehmensvermögen einzuordnen ist, spielt für den Umfang der Begünstigung des Unternehmensvermögens das Privatvermögen des Erblassers und des Erwerbers eine Rolle. Die Verschonungsbedarfsprüfung gilt auf Antrag bei Erwerben von mehr als 26 Mio. EUR optional neben dem Abschmelzmodell und zwingend bei Erwerben von mehr als 90 Mio. EUR pro Erwerber. Bei der Verschonungsbedarfsprüfung wird die auf das begünstigte Unternehmensvermögen entfallende Erbschaftsteuer erlassen, soweit der Erwerber nachweist, dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen zu begleichen. Das Gesetz definiert in § 28a Abs. 2 ErbStG, was zum verfügbaren Vermögen gehört.

- Zum verfügbaren Vermögen gehören 50 % des nicht begünstigten Vermögens,

- das mit der Erbschaft oder Schenkung übergeht. Nicht begünstigtes Vermögen ist dabei insbesondere das Privatvermögen des Erblassers oder Schenkers und

- das dem Erwerber im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9 ErbStG) gehörende nicht begünstigte Vermögen, also insbesondere das Privatvermögen des Erwerbers.

- Bei der Ermittlung des nicht begünstigten Vermögens auf Erblasser- und Erwerberseite kann das Vermögensreporting hilfreich sein. Zum einen gibt es Aufschluss über den aktuellen Status quo der Vermögensverhältnisse, zum anderen kann es genutzt werden, um die Familie für die Erbschaftsteuer optimal aufzustellen. Geht im Ausgangsbeispiel der Unternehmensanteil im Erbfall des A im Wert von 50 Mio. EUR an ein Kind und geht zudem Bankguthaben des Erblassers i. H. v. 10 Mio. EUR auf dieses Kind über, wobei das Kind bereits ein Bankguthaben von 1 Mio. EUR in seinem eigenen Vermögen besitzt (siehe Sachverhalt oben), gilt für den Erlass im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung Folgendes:

- Erlassmodell

(vereinfachend ohne persönliche Freibeträge und mit Steuersatz von 30 %)

Wert des begünstigten Gesellschaftsanteils

50.000 TEUR

Eigenes Privatvermögen Kind

1.000 TEUR

Übergehendes Privatvermögen A

10.000 TEUR

Erlassfähige ErbSt 50.000 TEUR × 30 % Steuersatz =

15.000 TEUR

abzgl. 50 % eigenes Privatvermögen Kind

‒ 500 TEUR

abzgl. 50 % übergehendes Privatvermögen A

‒ 5.000 TEUR

Erlass im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung

9.500 TEUR

- Demnach wird das Finanzamt von der Erbschaftsteuer auf den begünstigten Gesellschaftsanteil i. H. v. 15 Mio. EUR einen Betrag i. H. v. 9,5 Mio. EUR erlassen, während 5,5 Mio. EUR an Erbschaftsteuer für den Erwerb des Unternehmensvermögens fällig werden. Zu beachten ist aber, dass das vom Erblasser übergehende Privatvermögen ebenfalls der Erbschaftsteuer unterliegt und die gezahlte Erbschaftsteuer im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht abgezogen werden darf (vgl. ErbStR 2019 RE 28a.2 Abs. 2 S. 6). Dies bedeutet, dass übergehendes Privatvermögen des Erblassers zu einer Steuerbelastung von 80 % führen kann. Denn es unterliegt mit bis zu 30 % der Erbschaftsteuer und muss zusätzlich mit der Hälfte des gemeinen Werts abzüglich etwaiger Schulden, wozu nicht die mit dem anfallenden Erwerb entstehende ErbSt gehört, für die Zahlung der Steuer herangezogen werden. Von dem vererbten Privatvermögen i. H. v. 10 Mio. EUR gingen 8 Mio. EUR für die ErbSt an das Finanzamt und es blieben demnach 2 Mio. EUR für den Steuerpflichtigen übrig. Diese Belastung gilt es zu vermeiden, entweder durch Trennung des Unternehmensvermögens und des Privatvermögens in den Händen der Erwerber oder durch Einbindung einer Stiftung. Es kann außerdem an die Umqualifizierung von Privatvermögen in steuerlich begünstigtes Betriebsvermögen gedacht werden (siehe oben zum Wohnungsunternehmen).

- Schließlich können aus den Erkenntnissen im Vermögensreporting wichtige Konsequenzen auch für die rechtliche Planung der Vermögensnachfolge gezogen werden. Der geschiedene Vermögensinhaber, der seine Kinder aus erster Ehe bedenken möchte, will i. d. R. vermeiden, dass seine Ex-Frau an diesem Vermögen partizipiert.

- Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn eines der Kinder ohne eigene Abkömmlinge vorverstirbt, da in einem solchen Fall die leibliche Mutter gesetzliche Erbin des Kindes wird. Durch ein sog. Geschiedenentestament des Unternehmers ließe sich diese unerwünschte Rechtsfolge vermeiden. Darüber hinaus ist im Ausgangsbeispiel eine in der Praxis streitanfällige Familienkonstellation gegeben. Bei Tod des Herrn A würden ohne testamentarische Regelung seine Ehefrau und seine zwei Kinder aus erster Ehe eine Erbengemeinschaft bilden. Insbesondere für das Unternehmen kann dies fatale Folgen haben, da in der Erbengemeinschaft grundsätzlich das Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Herrn A ist daher unbedingt zum Verfassen eines Testaments zu raten und das Vermögen, das im Erbfall noch vorhanden ist, sinnvoll zu verteilen und ggf. mit Pflichtteilsverträgen zu flankieren.

2. Vorteile eines bankenunabhängigen Vermögensreportings

|

Die Herausforderung: Da Herr A sein Vermögen und das seiner Familie nicht im Blindflug bewirtschaftet wissen möchte, ist für ihn ein umfassendes, anlegerorientiertes, verständliches und zeitlich immer aktuelles Vermögensreporting von zentraler Bedeutung. Auch, weil A für das Familienvermögen ein wirksames Vermögenscontrolling mit Risikofrühwarnfunktion fortlaufend durchführen möchte.

Die Lösung: Dafür beauftragt A einen bankenunabhängigen Experten, der sich auf Vermögensreporting und Vermögenscontrolling spezialisiert hat. Mithilfe einer Kapitalanlagenbuchhaltungssoftware werden alle Transaktionen des liquiden und illiquiden Vermögens erfasst. Alle Zahlen, Daten und Fakten zu den einzelnen Wertpapieren und Vermögensgegenständen werden gespeichert, konsolidiert und zeitnah Herrn A in Form eines digitalen Vermögensreportings fortlaufend zur Verfügung gestellt. Es informiert, wenn es Veränderungen in der Bonität von Wertpapieren gibt oder wenn sich die Kurse derivater Produkte wichtigen Marken nähern. |

So entsteht eine verlässliche Informationsbasis, wenn es darum geht, schnell zu handeln oder die Leistung des Verwalters zu verstehen und im Vergleich zu einer Benchmark zu messen sowie anhand von Risikokennziffern zu bewerten. Risikomanagement funktioniert nur, wenn die Risiken auch bekannt sind.

Ein leistungsfähiger Vermögenscontroller versteht sich u. a. als verlängerter Arm von A, als Übersetzer oder Dolmetscher der Arbeitsleistung von Vermögensverwaltern, als konstruktiv-kritischer Geist und Honorarverhandler oder Mediator bei Unstimmigkeiten. Beim laufenden Vermögenscontrolling geht es insbesondere darum, die Handschrift des Vermögensverwalters zu erkennen, zu lesen und zu verstehen.

- Wie verändern sich die Anlagequoten tatsächlich?

- Wie aktiv wird gemanagt?

- Wie stark verändert der Verwalter das Risiko?

- Wie hoch sind die maximalen Rückschläge?

- Wie lange dauert die Erholung?

Um die Handschrift der Verwalter lesen zu können und ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass sie tatsächlich die Richtigen sind, benötigt A schnelle und umfassende Auswertungen. Nur wenn klar ist, wie der jeweilige Vermögensverwalter in der Praxis tatsächlich arbeitet, lässt sich das gesamte Vermögen mit dem Blick nach vorne besser steuern.

Oberstes Ziel eines unabhängigen Vermögenscontrollings ist es, Herrn A und seine Familie vor unwissentlichen/überraschenden und nachhaltigen Verlusten zu bewahren. Ein informatives Vermögenscontrolling ist vor allem aber in schwierigen Marktsituationen enorm wichtig, um auf Augenhöhe mit den Banken zu sprechen.

Übersicht / | |

Ein leistungsfähiges Vermögensreporting beinhaltet im Wesentlichen: | Ein leistungsfähiges Vermögenscontrolling beinhaltet im Wesentlichen: |

|

|

FAZIT | Das digitale Vermögensreporting in Kombination mit einem regelmäßigen Vermögenscontrolling ist eine hervorragende Möglichkeit, Transparenz und Verständnis bei Vermögensinhabern über ihre Vermögensanlagen zu schaffen. Es dient darüber hinaus der gezielten Nachfolgeplanung, um Überraschungen im Erbfall zu vermeiden und Liquidität zu schonen. |